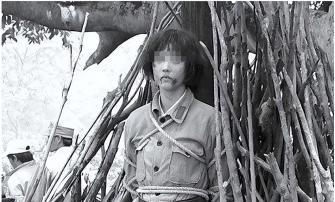

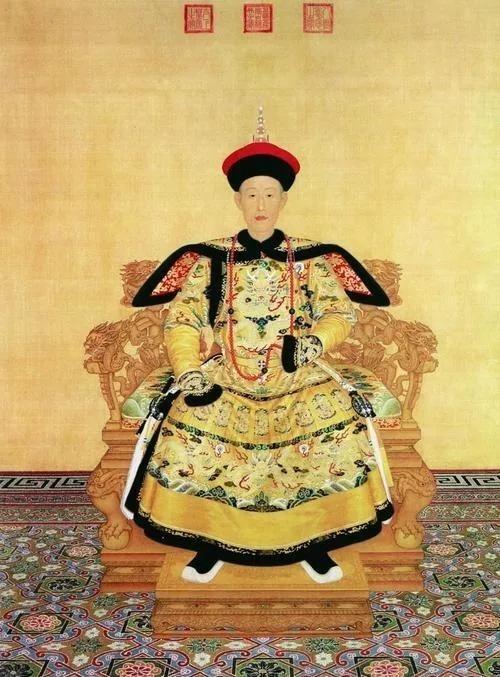

安庆城内人山人海。清政府要在这里处决一个大人物——徐锡麟。传言他刺杀了安徽巡抚恩铭,干的是谋逆大事。可让人不寒而栗的是,他的下场比常人想象的更残忍。他不仅被碎击下体,还被剖心,甚至心脏被切片下锅……血肉未凉,就成了清军饮酒的配菜。那一刻,不止一个人吐了。 1873年,浙江绍兴。一个普通书香门第里,诞生了徐锡麟。 他从小读书勤奋,十几岁就中秀才,长辈们都以为他将来是做官的料。可他不是那种甘于科举功名的人。他关注民生,关心天下,对清朝统治越来越不满。尤其是看到外敌压境、列强瓜分,心里那股愤恨,日益强烈。 1901年,他从绍兴府学堂毕业后任教,但很快选择出国,前往日本留学。在东京,他结识了陶成章、秋瑾等志士,读革命书,谈时局,热血喷张。他不再满足于纸上谈兵,而是想干点实事。 1904年,他回国创办“大通学堂”,一边教书育人,一边训练学生体能与枪械,为革命储备人力。他开始穿梭于光复会与各地联系点之间,写信、布点、送武器、策划行动,一步步将自己推向风口浪尖。 可他知道,要推翻清廷,光靠书生是不行的。他得掌握真正的力量——官位和军权。 1906年,徐锡麟以“捐官”方式获得安徽省巡警学堂监督职务,摇身一变成了清政府体制内官员。他穿官服,升堂理事,表面风光,实则步步为营。 他的目的只有一个——借权谋反。 他在警察学堂内训练学生,暗中吸收革命分子,连看似无害的课程安排,也埋下了军事演练的节奏。他随时都在等待一个合适的爆点。 机会在1907年7月到来。这天,安徽巡警学堂举办毕业典礼。地方官员、清军高层、恩铭本人都将出席,安庆的巡防重地也会暂时放松。徐锡麟决定,就在这天动手。 他安排得天衣无缝。炸弹藏在会场,手枪挂在腰间,学生埋伏四周,准备突袭。只要恩铭一死,起义军趁乱夺取城防,天京响应,他的计划就能成功。 可天不遂人愿。那枚用心藏好的炸弹没响。枪声虽猛,却没能立刻制服敌军。现场混乱不堪,学生临阵退缩,有人早已泄密,增援大军反扑。数小时后,起义失败,学生被杀、被捕。城门紧闭,他孤身突围,终被擒获。 被捕后的徐锡麟,面对的不是正常审讯。他太有名,太有影响。清廷怕他死得体面,怕他死后成英雄。 他们选择了一种最残忍的方式——让他死得彻底、死得屈辱。 那天傍晚,安庆刑场人山人海,清军设下重兵守卫。徐锡麟被五花大绑,架上刑架。刽子手不是一般人,是专门训练来对付“反贼”的。 第一锤,就砸在他的下体上。那一瞬间,围观者惊呼,女人闭眼,孩子大哭。他疼得几乎昏死,却没出声。第二锤、第三锤,接连砸下。他的身体像破布一样抽搐。 接着,刽子手剖开他的胸膛,赤手掏出那颗还在跳动的心脏。没完。他们把心脏切成片,扔进锅里,炒了佐酒,说这是“替恩铭报仇”。 军营内传出酒笑声,还有人高声祝贺“功成”。这不是处刑,是活体羞辱,是政治恐吓。 他死了,但没有屈服。即使被拖去剁碎,他的神情都没变——清冷、坚定、不悔。 徐锡麟的死,迅速传遍全国。清廷原本以为这样杀能吓退革命党,没想到效果反而相反。 秋瑾在杭州举事失败后,被押赴刑场时就大喊:“杀得好,我去见锡麟!” 陈天华、陶成章、黄兴、孙中山,几乎每个革命志士都在悼念这个血肉之躯扛过起义火种的人。他的照片出现在传单上,他的故事写进小说、讲义、演说稿。他不再是一个失败者,而是成了烈士、成了象征。 绍兴人建起三烈士墓,将他与陈伯平、马宗汉合葬。人们年年扫墓,口口相传。辛亥革命爆发后,浙江百姓第一个砸毁的是地方巡警署——就是他当年训练学生的地方。 他种下的火种,几年后燃成了燎原之火。 他没亲眼看到清朝灭亡,但他的心、他的血,早已融进了这场革命里。 一颗心脏,被从胸腔剖出,扔进铁锅里炒熟。它在滚油里翻滚,被人夹起、咀嚼,吞进肚里。这不是吃肉,是吃人。 但那一刻,徐锡麟已经不怕了。他早就不怕了。他怕的是这个国家再无希望,他怕的是革命还未点燃,他怕的是同胞还在沉睡。 所以他站上刑场,不求善终。 他的死,比他的活更有力。他用碎骨和心脏,敲响了帝国的丧钟。