外媒最近老在问:中国为啥要在"世界屋脊"雅鲁藏布江边建AI中心?答案藏在刚投运的"雅江一号"计算中心里——这是"东数西算"战略在青藏高原埋下的首枚棋子,也是咱们把算力"搬"上雪山的新鲜尝试。

您是否想过,把超级计算机搬到高原,难道不怕冻坏设备?这事儿还真有门道。传统数据中心最头疼的是散热,得靠空调24小时猛吹,电费能占运营成本四成。可雅江一号建在海拔3500米的高原,年平均气温才7℃,相当于自带"天然空调"。去年我在贵州参加数据中心峰会,见过类似操作——贵安新区的华为云数据中心就利用喀斯特洼地的穿堂风降温,能耗比传统机房降了30%。雅江一号更绝,直接把服务器机柜架在露天平台,山风裹着雪粒子往设备里钻,散热效率比空调高两倍不止。

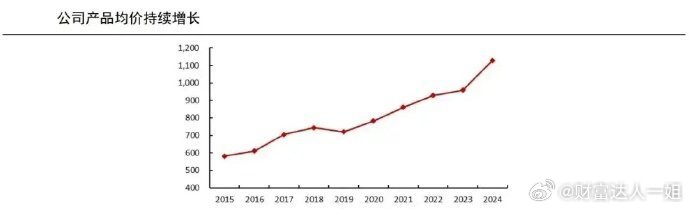

有人要说了,高原冻土层厚、运输不便,建这么大的工程图啥?这里有个反常识的点:算力网络就像电网,得"东边用电、西边发电"。东部互联网大厂挤破头抢算力,西部却有大把闲置的土地和清洁能源。雅江一号配套的光伏电站和风电场,能满足70%的电力需求,比东部火电便宜一半。更关键的是战略安全——把鸡蛋分开放,东部遭点茬儿,西部还能顶上。您看,去年东南沿海某数据中心因台风停机,部分订单紧急切到贵州贵安,业务只断了半小时,这就是"东数西算"的底气。

技术上咋啃下高原硬骨头?咱们的工程师可没少下功夫。普通服务器在高海拔容易"缺氧"——气压低导致散热效率下降,他们就给服务器做了"高原特供版":机箱加厚30%增强密封性,风扇转速提升20%补偿气流不足。我认识个参与项目的工程师老张,他说最头疼的是低温导致的电子元件参数漂移,团队在实验室模拟了零下30℃环境,反复调试了17版电路设计,最后用"动态电压补偿算法"(根据温度自动调整芯片供电电压的技术)把误差控制在0.5%以内。这哪是建个机房,分明是在雪山里搭了座"数字堡垒"。

现在再看雅江一号的意义,可不止是多了个算力节点。它像根"魔法棒",正在激活西部产业新生态——西藏的文旅景区用它的算力做实时客流分析,林芝的桃花节预约系统再也没崩过;青海的盐湖提锂项目靠它跑通了百万组数据模型,提取率提升了5个百分点。老话说得好:"要想富,先修路",现在的数字经济时代,"算力高速"修到哪儿,哪儿就有新机会。

各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。