2001年,美国将淘汰机器高价卖给我们,让中国亏损好几亿,就在中石化的几位资深技术员一筹莫展之际,没想到,一个人的出现竟然扭转了局面...... 2001年,一种名为已内酰胺的化学材料成为阻碍中国发展的难题,这不只是一次单纯的技术封锁,更像一场精心布局的“阳谋”,几乎让整个石化行业陷入停滞。 这个陌生的化学名词,一度成为压在中国工业人心头的一块巨石。

己内酰胺是许多产业发展的关键原料,当时,中国的市场需求激增,但因为技术还不先进,大部分都需要依赖国外。

美国的一些公司看出了中国的窘迫,“慷慨”地向中国出售了一批己内酰胺生产设备,价格极低。

中方企业如获至宝,迅速购入并投产,谁知,这正是陷阱的第一步。这些所谓的“便宜货”,其实是对方淘汰掉的老旧技术。

用它们生产出的己内酰胺,不仅成本居高不下,质量也根本达不到市场标准,几乎一出厂就成了积压品。

正当中国企业为这堆“废铁”焦头烂额时,更沉重的打击接踵而至,美国方面高调宣布,其新一代己内酰胺技术已实现工业化生产。

新技术的产品质量更好,成本却更低,一前一后,配合得天衣无缝,直接将中国刚投产的老旧生产线变成了工业垃圾。 结果可想而知,中国生产的设备成了无人问津,巨大的经济损失,加上核心技术被精准扼喉的现实,让工人们眼神黯淡,资深技术专家也束手无策。

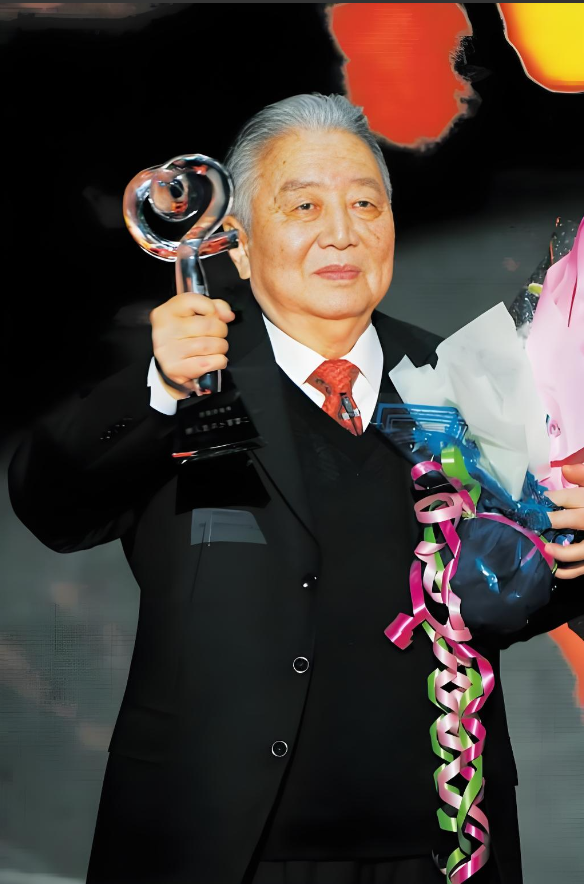

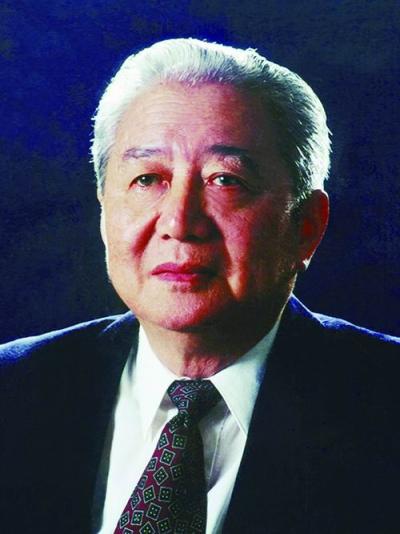

大家终于清醒地认识到,依赖别人的技术,无异于将自己的命脉交到对方手中。 正当整个行业一筹莫展时,石油化工催化剂专家闵恩泽院士站了出来,他没有附和悲观论调,而是坚定地提出了一个主张:靠自己,在现有设备和工艺上进行自主创新。 这份底气,源于他一生的信念,闵恩泽出生于书香门第,从小受“忠厚爱国”的家风熏陶。

年幼时,他亲眼目睹外寇入侵、国土沦丧,立下了“读书报国,实业兴邦”的志向,最终,他凭借优异的成绩获得了留美深造的机会。 毕业后,闵恩泽进入美国化学公司工作,待遇优厚,足以让家人过上富足的生活,可是,他始终惦记着那个积贫积弱、需要他的祖国。

上世纪五十年代,他毅然放弃了国外的一切,选择回国效力。

正是怀着这样的信念,闵恩-泽接下了己内酰胺这个硬骨头,他义无反顾,亲自带领团队走上了自主研发的艰辛道路。

上亿元的资金投入,上万次的反复实验,团队在无数次失败和摸索中,硬是蹚出了一条新路。

最终,他们拿出的,是完全由中国人自主研发的新一代己内酰胺技术,产品质量更优,成本更低,生产过程也更加环保。 当中国自主生产的优质己内酰胺进入国际市场时,美国的同行们先是不可置信,甚至认为这是某种宣传噱头。

但市场的反馈不会撒谎,确凿的数据摆在眼前,他们不得不接受中国已经在这场技术战中扳回一局的现实。 这场技术翻身仗,不仅救活了濒临亏损的中石化,也彻底改写了全球己内酰胺市场的格局。

中国迅速成为世界第一大己内酰胺生产国,这不仅是一次产业自救,更是中国自主创新能力的一次有力证明。

为了表彰闵恩泽院士的卓越贡献,2011年,一颗小行星被命名为“闵恩泽星”,在宇宙中闪烁,象征着这位科学家为国奉献的璀璨一生。 己内酰胺的故事,与其说是一场技术突围,不如说是一面镜子。

它照见的,是核心技术对于一个国家经济命脉的决定性意义,任何试图通过技术打压来限制中国发展的行为,最终都只会激发更强大的自主创新动力。

不过,从这个故事中我们也能进一步看到,比技术本身更关键的,或许是催生了这项技术的土壤,那种在压力下绝不低头,永远选择自力更生的民族精神和源源不断的人才。

评论列表