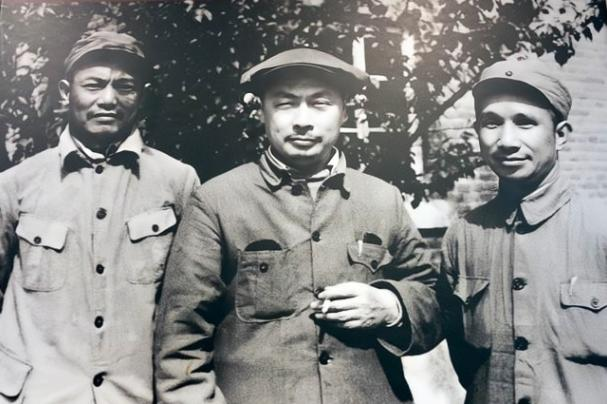

1944年,延安。3名年轻的八路军战士,正坐在院门口的石头上。仔细看照片,你会发现这个院子,有几个不同寻常之处。

每一张老照片的背后,都有一段尘封的历史,特别是在战乱年代,为后世展现了神秘而真实的一面。

战火纷飞,时局动荡中,国共曾有过两次合作:第一次在孙中山先生的引导下,共同抗击北伐,结果被蒋介石和汪精卫搅黄,历时三年半;1937年七七事变爆发,日军开始全面侵华,为一致抗日,国共实现第二次合作。

尽管是站在了同一阵营,两党相处仍不乏矛盾。起初国民党还将主力放在抗击日寇上,在正面战场迎阵杀敌,越到后面,就越无心无力。

国民党甚至将矛头对准我党,在合作期间三次集中打压我党。面对民众的质疑,国民党四处抹黑我党,在中外媒体的镜头前混淆视听,以维护自己的清白形象。

1939到1943年,国民党严厉封锁陕甘宁边区,我党难以和外界接洽,此次记者团突破重重阻碍进入敌后方,特别是延安地区,受到了我党的热情接待。

只有实地采访和感受,才能深入了解真相,媒体的使命就是如此,这张泛黄的老照片正是在此行中拍摄。

1944年,日本签署无条件投降书的前一年,抗战进行中的关键时期,相比于国民党的拎不清轻重,我党始终秉持全心全意为人民服务的宗旨,坚定走群众路线,得到了大后方人民的广泛支持。

照片中第一个不寻常之处,在大门口后边的门框上贴着已经褪色的红色图纸,上面写着三个大字,不是现代的简体字“牧业处”,而是繁体“牧業處”。

门框上方则用拼音标着“xuanjingdiaochatuan”,调查团三个字好理解,前面的“xuanjing”就有点让人摸不着头脑,可能是类似“宣讲”的意思。

猜测原本是牧业处的房子成为了我党办事的场所,从中可以看出当地融洽的军民关系,也是百姓拥护共产党的有力证据。

第二个不寻常之处,往左边看贴着极具中国特色的对联,对联距今有上千年历史,也是文化形式之一。最早的对联可追溯到五代时期,它的载体不限,最常见的是写在纸上。

对联左右部分字数相同,对仗工整,寓意丰富。发展到今天,对联最被大众接受的一种类别就是春联,每逢新春佳节,大部分家庭特别是农村地区必然会在门框上贴上春联,或祈求风调雨顺,或祈求家庭幸福,或祈求财源广进,饱含对新一年的期待。

照片中的对联“父亲不在堂,痴儿实可伤”,横批“望云思亲”,它没有故作高深,十分直白表达了感情。

“父亲不在堂”,表明父亲不在家里,那他又去哪儿了呢?联系当时背景,外有日本鬼子践踏我国山河大地,无数手无寸铁的百姓被烧杀抢掠,敌军所到之处,哀嚎遍野。

那些侥幸逃离魔爪的民众,背井离乡,风餐露宿,无时无刻不在卑微讨生活。可怜天下苍生被饥饿、病痛折磨致死,在生命的最后一刻,也不知家人死活,只能祈祷下辈子再续前缘。

这户人家的父亲在哪无从得知,但隐隐让人担心惨遭不测,“痴儿实可伤”心情已表露无疑。父亲行踪不明,在外过得好不好,有没有受人欺负?如今是否还活在人世?儿女还能等到他回家的那一天吗?

又或者是儿女已经得知父亲客死他乡,更令人悲伤的则是目睹了父亲的死亡,是病死吗?是意外吗?还是被日军用刀砍死,用枪射死?

真相不重要,重要的是儿女对父亲的深厚感情,令每个看过对联,看过照片的人动容。横批“望云思亲”,偶尔在闲暇时回忆起父亲,即便和他不在一个地方,但是同在一片土地,同处一个中国,以此聊以慰藉。

第三个不同寻常是门口走进去的泥墙上供奉着小小的佛龛,凸显主人家的信仰,慈悲为怀,与战乱杀戮形成鲜明的对比,更觉讽刺。

门口站着三位不容忽视的人物,他们是年轻的战士,穿着统一的蓝布制服,看起来只有十七八岁的样子,坐在院门口的石头上。在国泰民安的现代社会,这个年纪应该是刚考上大学,是意气风发的时候,也是追梦的大好时机。

战士们的梦想就是保家卫国,虽瘦弱稚嫩,可拥有满腔抱负和勇气,也正是有了这群热血男儿,才为我党注入了新鲜血液,开足了马力去拼搏,去展望和拥抱更美好的未来。

照片中元素很多,让人感伤又充满希望,这些实地资料狠狠打了国民党的脸,揭开了我党的真面目,时间会证明一切,百姓跟着共产党走才是正确的选择。