1964年9月23日,周恩来总理的办公室里,一场高度机密的会议正在紧张进行。现场气氛凝重,所有参会者都全神贯注地聆听周总理的发言。这次会议的重要性不言而喻,每个人都意识到自己肩负着重大责任。

就在会议进行到最紧要的关头,张爱萍将军突然举手示意,表示有紧急事务必须马上处理,需要提前离场。

张爱萍将军素来以严谨著称,从不轻易离席。然而,从当时他的神情判断,似乎并非在说笑。周恩来总理见状,便同意他提前退场。不过,在张爱萍离开前,周总理特意指示警卫员对他进行搜身检查。

面对这一场景,在场的人都表现得非常镇定。即便是被搜查的张爱萍,也显得格外从容。他甚至反过来安慰了有些过意不去的周总理,说:“总理,现在是非常时期,自然要采取非常措施。如果搜我的身能确保国家的安全和稳定,我随时都愿意接受检查。”

这件事让后来的人很难理解,毕竟按今天的标准,开会时被搜身简直是极大的羞辱和怀疑。但张爱萍为何表现得如此平静?而一向温和的周总理又为何要这么做?

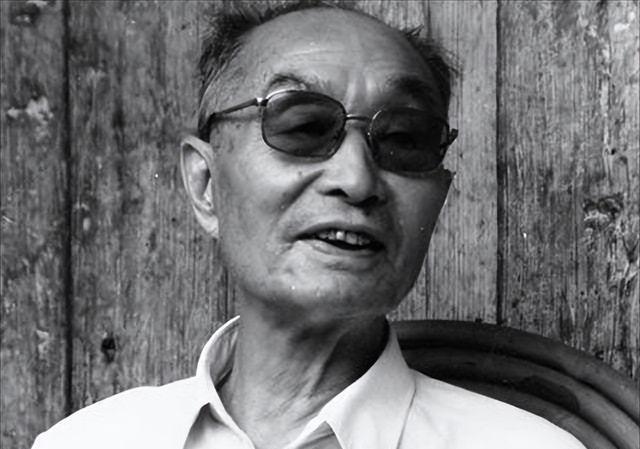

要理解这件事,得先搞清楚张爱萍是谁。他这一辈子经历特别多,也特别精彩,主要可以概括为几个方面。

他不仅是东北抗日根据地的奠基人,也是新中国首批上将之一。作为新中国海军的创始人,他领导了我军首次陆海空三军联合登陆作战。此外,他还担任了我国首次原子弹试验的总指挥,并主导了两弹一星重大科研项目的统筹工作。

张爱萍所获得的众多崇高奖项,充分彰显了他的卓越成就。这些荣誉不仅是对他个人贡献的高度认可,更反映出他在相关领域的重要地位。每一个奖项都代表着他在专业领域的杰出表现,体现了其不懈努力和卓越才能。通过这些荣誉,我们可以清楚地认识到张爱萍在事业上取得的非凡成就,以及他为社会发展所作出的重大贡献。这些奖项的获得,不仅是对他个人能力的肯定,更是对其工作价值的最好证明。

在老将军的暮年,他曾这样总结自己的一生:我的人生可以分为两个三十年。第一个阶段从1925年投身革命到1956年,主要从事军事作战和军队管理工作。第二个阶段从1956年开始,他主导制定了首份国防科技发展规划,直至1987年退休,这段时间他几乎全部投入到了国防科技和国防工业的发展中。

然而,这位资深将领的谦逊态度令人印象深刻。他的生平事迹丰富多彩,但最引人注目的贡献无疑是参与首枚原子弹的研发工作。这一壮举不仅彰显了他的卓越才能,也为国家的科技发展作出了重大贡献。

1960年11月,张爱萍在西北导弹试验基地成功指挥了我国首枚国产地对地导弹的发射。这一成就让他无比振奋,为国家的国防进步感到骄傲。

还没等他好好品味成功的喜悦,一项更为艰巨的任务便接踵而至:研发原子弹的重任落在了他的肩上。

在大跃进时期,中国正面临前所未有的挑战,紧接着又遭遇了严重的自然灾害,这给国家和人民带来了巨大的负担。在这样的背景下,关于是否继续原子弹项目的讨论变得尤为激烈。一部分人主张,考虑到当前的经济困境,应该先集中精力恢复经济,原子弹的研发可以暂时搁置,等条件成熟时再重新启动。

针对这一看似合理却与时代背景不符的观点,陈毅、聂荣臻、叶剑英和贺龙等几位元帅明确表达了反对立场。陈毅在政治局会议上公开表态,强调即使倾尽所有,中国也要研制出原子弹。

在当时的讨论中,刘少奇提出了一个务实的观点。他强调,在决定优先发展原子弹还是经济之前,必须先摸清原子能工业的底子。基于这一思路,中央决定让张爱萍出马,安排他向陈毅汇报,深入调查原子能工业的现状。

张爱萍接到任务后,对上级表示:“再穷也得有根打狗棍。可我只知道皮蛋、鸡蛋、山药蛋,原子弹是啥真不懂。”陈毅笑着回应:“不懂就学呗,谁天生就会?”

在上级领导的激励下,张爱萍毫不犹豫地承担了这项使命。他首先联系了刘西尧和刘杰,进行了详细的实地调研。随后,他召集了核物理专家、核武器研究所副所长朱亚光等专业人士,组建了一个专门的调查团队。

张爱萍在完成详细调研后,向国防部长林彪提交了报告。林彪结合调查结果与其他几位资深将领的意见,达成共识:必须继续推进原子弹项目,务必成功引爆。即便条件艰苦,也要竭尽全力确保试验成功。

随后,这份报告被公之于众,标题为《太阳能工业建设现状及需解决的主要问题》。报告中明确指出:原子弹项目的成败,核心并非资金投入,而是团队协作。重点不在于投资规模,而在于如何发挥各部门的优势。不应纠结于项目启动或暂停的讨论,关键在于采取具体行动以实现目标。

这番话直接为中央的决策定了调,之后大家统一了意见,全力以赴研发原子弹。关于项目是否继续的争论也就此结束。

张爱萍因其在报告中发挥的关键作用,被委以重任,接手了原子弹研发的重要任务。罗瑞卿曾明确指出,尽管赵尔陆主管技术研发,但张爱萍在基地管理、生产监督和试验协调等环节中扮演了不可或缺的角色。实际上,整个项目的顺利推进,很大程度上依赖于张爱萍的统筹与执行能力。

张爱萍频繁向各军区传达专委会议的核心内容,得到了各军区的积极响应和大力配合,这有效推动了核试验工作的快速进展。

1963年5月,中国顺利完成了七次核裂变爆炸测试。到了1964年6月,张爱萍主导了我国自主研发的中短程导弹的首次飞行试验,取得了连续三次命中的优异成绩。

张劲夫回忆说,爱萍即使生病了,身体虚弱到需要随身携带氧气瓶,仍然坚持亲自下基层检查工作。他不放过任何一个细节,从焊点到螺丝钉,再到每个零部件,都一一仔细查看。正是这种严谨的态度,使得他的工作成果非常扎实,很少出现事故。

在背水一战的紧迫氛围中,原子弹研发进程不断加速,迅速推进到决定成败的关键节点。随着目标日益临近,张爱萍承受的心理压力也与日俱增。

这项任务属于最高机密,张爱萍在执行空军运输原子弹部件的任务时,必须频繁转移地点以确保安全。在整个过程中,只有他掌握所有部件生产工厂的具体位置,其他人员对此一无所知。这种严格的保密措施确保了工程的安全性和隐蔽性。

在任务即将完成的关键时刻,张爱萍依然保持高度专注。当需要进行高空云层采样时,他坚持亲自登上飞机,飞抵8000米的高空。面对空军作战部副指挥的强烈反对,张爱萍态度坚决,他回应道:"不亲自参与,我如何确认你们的实际能力?"

在这种齐心协力的环境中,才发生了开篇那一幕:平时平易近人的周总理突然对张爱萍进行搜身检查,而张爱萍将军不仅没有生气,反而主动安慰起周总理来。这种反常的互动,恰恰体现了当时特殊环境下人与人之间的信任与理解。周总理的举动看似突兀,实则是出于对安全的极端重视;张爱萍将军的反应,则展现了一位老革命家的大局观和包容心。这种看似矛盾却又合乎情理的场景,生动地反映了那个特殊时期人们相互扶持、共克时艰的精神风貌。

有这样杰出的领导者和尽职尽责的团队,还有什么目标无法实现?1964年10月16日,中国成功引爆了首颗原子弹,这一声巨响宣告了重大突破。

当那一刻来临,现场的工作人员无不欢呼雀跃。张爱萍作为项目负责人,眼中也泛起了激动的泪光。这一瞬间不仅标志着中国历史的新篇章,也彻底改变了世界历史的进程。从这一刻起,中国迈入了一个全新的时代,而全球格局也因此发生了深刻的变化。这一事件的重要性不言而喻,它不仅是中国的里程碑,更是世界历史的重要转折点。张爱萍的泪水,不仅是对过去努力的肯定,更是对未来无限可能的期许。