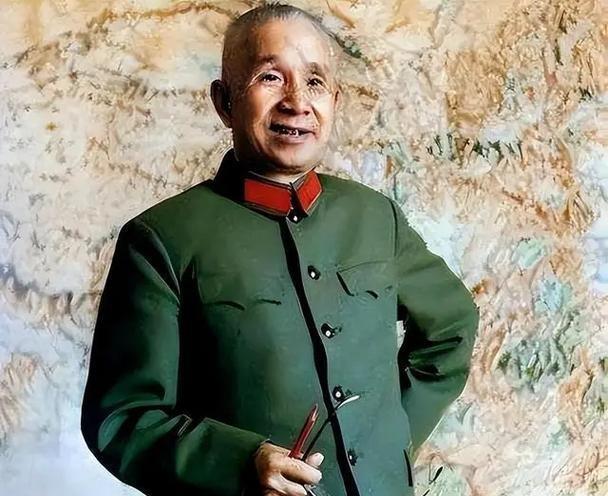

1958年,军委掀起了一场轰轰烈烈的反“教条主义”运动,元帅中的刘伯承、大将中的粟裕、上将中的萧克都受影响颇深,从此基本退居二线。

这里面刘帅反应最迅速,得知情况不对后立即做检讨,并且是不顾病体当众检讨,这让他很快过关;而萧克最硬气,撑了几个月都不认为自己有错,哪怕最后一次会议都只是说“基本同意”。

粟裕则属于折中,虽然也很快表态,但一直被认为没有落到实处,关于他的会议一直反反复复开了8次,最终还是主席隐隐保护才让风波平息。背后原因真是错综复杂。

批粟的相关会议,有七位元帅都出席过,奇怪的是其中三位做到了一言不发。他们分别是谁?为何要如此呢?

1958年1月,由于苏联发生的一系列事情引起了教员的警惕,特在南宁会议上要求军队吸取教训。同年4月的武昌会议,教员再次发出号召要教育军队。

鉴于中苏两国之间的关系已出现裂缝,中央高层看到这些前车之鉴,都认为削弱苏联影响一事迫在眉睫,故军委先于5月24日召开小型会议,让各军事单位和部门的负责人提提意见、总结反思。

然而在会议上有人突然翻出粟裕1957年访苏忽略外交纪律之事,这让粟裕瞬间受到多人批评。

说起来这件一年前的往事粟裕也是无心之举,当初两国关系很好,中央派遣了很多代表团前去苏联庆祝十月革命40周年纪念日,粟裕是军事代表团成员之一。

期间两国安排了一次对等交流,粟裕跟苏联总参谋长索科洛夫斯基元帅沟通时,表示新中国国防部和总参谋部的职能有太多重叠之处,导致容易犯错、精力被分散。

说完这些后,粟裕向索科洛夫斯基询问苏联的国防部和总参谋部是如何分工的,并希望获得一份资料来参考借鉴。

外交无小事,这种涉及到核心部门的材料收赠,必须要经过中央许可且事先沟通才能进行。粟裕绕过了这些环节,客观来讲是有些不恰当。在外人面前隐隐抱怨,更让一些同行者觉得冒失。

而在1958年中央决定削弱苏联影响之际,此事能让人拿出来说道的地方就太多了,粟裕只好做出检讨,奈何一直没通过。

既然小范围无法解决,那就多拉点人。6月上旬军委召开扩大会议,全军军以上和部分师级单位主要领导干部1400余人奉命参与。

人数增多的同时,话题也在不断“深入”,只要能被用来攻击的往事都被挖出。

因为主持军委的彭老总、负责国防尖端科技的聂帅、三野的老首长陈老总是攻击的主力,部分人迫于压力只能附和,一时间粟裕的处境非常艰难。

关键时刻,是毛主席找到萧劲光询问对粟裕的看法,随后说出一句带有保护意味的话,才让粟裕的事落地。只不过粟裕在此之后就卸任总参谋长,转到军事科学院任职。

这种级别的会议,其实也只有元帅及中央的首长们说话才有影响力,当时除了上述三帅持批评态度外,朱、徐两帅正在休养,刘帅同病相怜,叶帅是帮助粟裕说话,林、贺、罗是一言不发。

在那样的环境下,其实不发言也是一种表态。他们之所以如此,理由各不相同。

林是有几分惺惺相惜,作为解放战争最为耀眼的“双子星”,两人虽不在同一战场,但经常会看对方的战报,林多次在公开场合称赞过粟裕,这是一种发自内心的欣赏。

自从抗战被误伤后,林的身体一直没有彻底康复,他不想去批,就以此为由说过:我身体不是很好,后面就不过来了。算是表达自己不满的态度。

后来事情落下帷幕,林还专门找到粟裕开导,包括在运动时期,林见粟裕心中苦闷也让他去军队走走。彼此军事方面的突出成就,让两人的感情非常特殊。

贺老总是重情义的性子,他也是非常欣赏粟裕这个湖南老乡。开国大典前,毛主席领衔为人民英雄纪念碑奠基,身后跟着四个人,分别是朱德、贺龙、粟裕、刘伯承。

后来,贺龙回忆起这件事时,还对工作人员说,我们湘西出人才喽。这里的人才指的就是粟裕。作为一个豪爽的人,贺老总不认为粟裕做的事情会严重到这种程度,因此就保持沉默。

倒是王必成在为粟裕说话时,贺老总称赞了一句:王必成此人可交,可深交。能有这个态度,可见他对此事的想法。

罗帅极为厚道,一向不喜欢整人,即便别人犯错他也愿意给机会。最典型的例子就是辽沈战役时的段苏权,丢了阵地,罗帅还是让他继续代表,一番勉励后扫除其颓废。

批粟会议上,四野另一位首长没有发表意见,他也就不好说话,干脆不说。

并且他跟粟裕的私交也很好,都是湖南老乡,一个担任总政治部主任,一个担任总参谋长,工作中交集很多。在会议结束前,两人还住在同一个四合院里,罗荣桓住前院,粟裕住后院,两家来往非常多。

于公于私,罗帅都没有想过去批评。

也是好在这几位元帅没有发言,否则真的阻力会更大,届时回旋的余地就更小了。当然,粟裕平时为人低调,也是过关的一大保障,只可惜,在年富力强离开一线,对军队、对他自己都是种遗憾啊。