抗战期间,当时中国军队使用的最大口径的火炮就是150毫米重炮了,当时这种口径的火炮对于日军来说像是噩梦,基本可以对日军的火炮阵地进行绝对的火力压制。

德制SFH18-150毫米重型榴弹炮

而在第3次长沙会战当中,即便是当时的国民党军主力部队,薛岳所统帅的第九战区也仅有两门德式的150毫米榴弹炮,而这两门150毫米重炮被布置在了岳麓山,由当时的第九战区炮兵指挥官王若卿指挥,在第3长沙会战当中被称为泰山军的第十军,作为主力部队跟日军血战战后,该部三个师连续获得三面飞虎旗,然而在战争结束之后,日军的战史记录当中却对来自于岳麓山的火炮威力深感震惊。

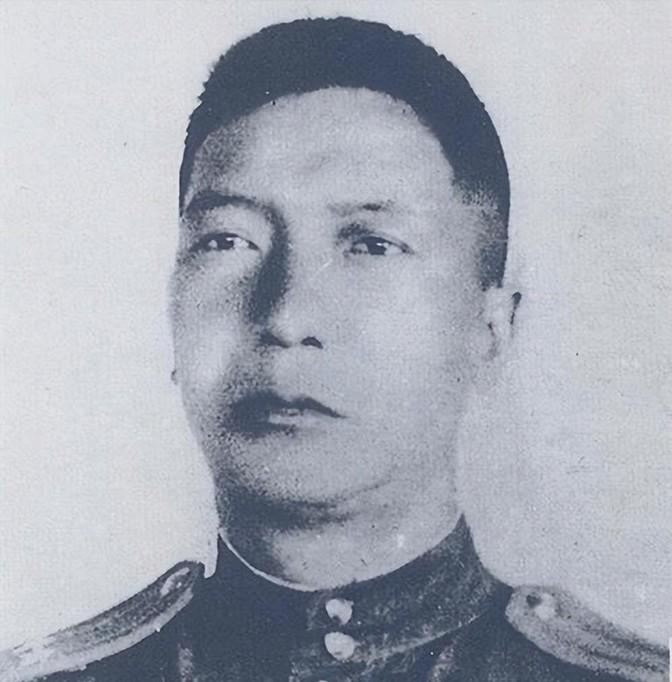

李玉堂,时任10军军长

那么在第3次长沙会战当中,位于岳麓山的炮兵阵地当中,两门150毫米的德式榴弹炮连续轮番轰炸日军,效果如何呢?今天这篇文章我们就来说一下在抗战期间的德式重炮对于战场上火力压制的效果。

(原创不易,欢迎各位发财的小手点点赞和关注呀,蟹蟹)

第三次长沙会战,李玉堂的第10军大显神威,但也缺不了岳麓山的炮火支援隆冬的寒意笼罩着1941年12月的远东战场。

此时,日本联合舰队的战机呼啸着掠过檀香山上空,在珍珠港投下大量的航弹,太平洋的宁静被彻底打破,珍珠港事件爆发了。

仅隔一昼夜,驻扎于广州的日军便迫不及待发动了作战行动。

这一举动背后,是日军切断盟友在远东补给生命线的野心。

此时的中国战场,与战局已形成一种微妙的战略共振:

国民党立即命令第九战区抽调精锐部队南下,驰援岌岌可危的守军。

常驻武汉的日军第十一军统帅阿南惟几,那双阴鸷的眼睛似乎能洞穿千里之外的军事调动。

凭借情报网络的敏锐嗅觉,这位日军中将捕捉到了中国军队的这一战略动向。

表面上,他向东京提交的作战计划冠以"牵制中国军队"的名义,实则暗藏更为狂妄的野心。

他渴望通过发动第三次长沙会战,一举摧毁驻守湘北的中国第九战区主力。

阿南惟几

阿南惟几的自信绝非无中生有。

回望不久前的第二次长沙会战,日军仅用了短短十四天就长驱直入,直抵长沙城下。

虽然最终因后勤补给不济而不得不撤军,但这次几近得手的战役却在第十一军将领心中滋生了对守军的轻视之情。

日军参谋木下勇少佐在其随军日记中毫不掩饰地记录道:"此次作战方案仅用一个小时便定下基调,军部上下全然未将薛岳及其部队放在眼里。"

然而,在湘江两岸的青砖灰瓦间,第九战区司令薛岳却在静静编织着一张看不见的战术罗网。在战前召开的紧急军事会议上,薛岳向众将领详细阐述了"天炉战法"的战术构想。

这套战术体系的精妙之处,在于将"诱敌深入、逐次消耗、合围歼灭"三者有机结合,通过新墙河、汨罗江、捞刀河三道防线的弹性防御,有意识地将来犯日军诱引至长沙城郊的"炉膛"之中,再以重兵合围。

为了确保这胆构想的顺利实施,薛岳甚至不惜力排众议,将刚刚在第二次会战中遭受惨败、士气低迷的第十军重新推上了这个"守炉人"的危险位置。

第十军军长李玉堂的复出充满了戏剧色彩与悲壮意味。由于前次作战中的失利,这位曾被视为湘北战场中流砥柱的将领一度被撤职查办,甚至面临军法审判的风险。然而,在军心动摇之际,军中将校竟不顾军令,集体上书请愿:"不赏军长也罢,岂能在敌军压境之际更换主帅?"在这千钧一发之际,蒋中正权衡再三亲自电令让这位戴罪之身的将领暂代军长职务,薛岳马上同意。

接到死守长沙的铁令后,这位出身山东的悍将连夜组织部队加固防御工事。

宽阔的湘江水道被沉船与铁丝网层层封锁,纵横交错的城市街道筑起了密集的铁蒺藜与混凝土掩体,俯瞰全城的岳麓山上,炮兵阵地也完成了精确的火力网编织。

然而,面对日军的优势兵力,李玉堂的处境实在捉襟见肘。

他的三个师的编制实际上只剩下了一半有效战力,甚至连战略要地岳麓山的防务都不得不冒险交由刚刚临时抵达战场的第七十三军接手。

1941年12月24日,湖南北部的气温骤然跌至零下四度,一场罕见的暴雪覆盖了整个战场。日军精锐第六师团的先头部队顶着凛冽的寒风和纷扬的雪花,强行渡过了结冰的新墙河。在这危急时刻,川军第二十军的官兵们挺身而出,筑起了抵御日军的第一道铁闸。

在傅家桥阵地,营长王超奎率领的部队陷入了绝境。

士兵们在极度饥饿和寒冷的双重折磨下,依然死守阵地不退一步。最终,这支英勇的部队全营壮烈牺牲...

即使是一向轻视中国军队的日军,在其战报中也罕见地承认:"中国军队抵抗之顽强,前所未见。"这种以命换时的惨烈牺牲,正是"天炉战法"的精髓所在:以空间换取时间,从而消耗敌军锐气。

五天后,日军突破了汨罗江防线。此时指挥着第十一军的阿南惟几却做出了一个出人意料的决定,他放弃了原定的"两周攻城后撤军"的谨慎战略,转而决定全力攻占长沙。这一决策被东京军部斥为"鲁莽自负",却阴差阳错地让日军主力完全踏入了薛岳精心设下的战略陷阱。

1942年元旦,在新年的钟声尚未完全消散之际,日军三个精锐师团已逼近长沙城郊。此时,岳麓山上的中国重炮群突然发出震天怒吼,密集的炮火如暴雨般倾泻在日军集结区,第十军与来犯日军在长沙的街巷间展开了惨烈的巷战。

预备役第十师方师长在临战前写下的遗书中这样写道:"设若战死沙场,务请诸位战友转告家中,令我五子皆能完成大学学业,继承我未竟的抗日志业!"

就在长沙保卫战如火如荼之际,湘江凛冽的寒风中,两门体型庞大的德制SFH18型150毫米榴弹炮被悄然运抵岳麓山腰的隐蔽阵地。这座海拔虽仅有300余米的丘陵,因其扼守长沙城西翼的独特地理位置,成为了中日两军争夺的生死要冲。

第九战区司令长官薛岳将这两门"战场神器"部署于此,堪称对日军的"天炉战术"最为致命的一记回应!这批火炮的来历时间较早。

在1930年代中德军事合作的黄金时期,国民政府曾以稀缺的钨、锑等战略矿产资源为交换筹码,从德国莱茵金属引进了48门SFH18型重型榴弹炮。

这种火炮技术先进,身管长度达到惊人的4.45米,最大射程可达15公里,大大超出了日军同类装备的作战半径。在第三次长沙会战爆发前夕,第九战区炮兵总指挥王若卿亲自率领精锐测绘团队,将长沙城周边的每一处地形地物都精确地编入了火力校准坐标图。

当日军第三、第六两个师团逼近城郊时,这两门巨炮所配属的观测哨已能够精准锁定距离长沙城区直线距离13.5公里外的阿弥岭日军司令部驻地。

此时,城南防线上,日军精锐部队摆开阵势发起了总攻。

预备第十师战壕中的守军,疲惫的双眼依然警觉地注视着前方。忽然,西北方向的岳麓山传来一阵低沉而震撼的轰鸣,声音仿佛来自地心深处的咆哮。士兵们面面相觑,老兵们知道:这是德制SFH18重型榴弹炮首次以全装药进行实战射击的声音!

德制SFH18重型榴弹炮战场真实表现如何?一枚炮弹毙伤日军300多人!这门庞然大物喷吐出的不仅是火焰与硝烟,更是中国军队针对入侵者的无声怒吼。每一枚重达43.5公斤的高爆弹划破天际,在空中划出一道优美而致命的抛物线。

当这金属信使接触地面的刹那,足以在瞬间形成直径达15米的绝对死亡区域,方圆40米内的任何生命体,无论是人或是兽,都将被爆炸产生的恐怖冲击波撕成碎片!

山顶的炮兵观测哨内,一位姓张的上尉紧贴着蔡司双筒测距仪,透过精密的光学仪器他敏锐地捕捉到令人胆寒的一幕:

日军正以联队规模,约八百余人,向附近的一处民房建筑群集结,显然是准备利用掩体整顿队伍后发起新一轮冲锋。

"目标锁定,建筑群南北长约120米,东西宽约60米,敌军正从东向西移动,"张上尉急促而清晰地向身旁的通讯员报出坐标,后者立即通过野战电话将信息传递给山腰的炮兵阵地。

指挥炮击的中校军官是北伐时期跟随顾问学习过"克虏伯炮术"的老炮兵。他立刻决定采用德国炮兵技术官曾经传授的"夹差射击法":

这是一种堪称艺术的杀戮技巧。首轮炮弹故意落在日军集结处东侧约50米外,如同猛兽试探般的前爪,紧接着第二轮则轰在西侧约30米处,构成了一道无形的屏障。

日军官兵面对突如其来的炮击,本能地向建筑群的中段聚拢,寻求相对安全的区域:正如中国炮兵预判的那样。就在日军完全集中的一刻,第三轮齐射如约而至,六发重型炮弹几乎同时在人群密集处爆炸!

这一轮精准的炮击当场造成日军超过三百人当场殒命,一个联队的攻击力在几分钟内便被削弱了近半!

这种将炮弹当作"牧羊人鞭子"般驱赶敌人、再一举歼灭的战术,令后来整理战报的日军参谋部感到震惊。

在他们的战史记录中留下了这样一段哀叹:"敌人的炮兵仿佛拥有能够透视整个战场的魔力之眼,每一发炮弹都落在最致命的位置。"

而在山顶的观测所周围,工兵们则别出心裁地使用了当地农家常见的靛蓝染料桶作为诱饵,远远望去,这些蓝桶的形状与重炮炮管颇为相似,成功地引诱日军轰炸机将注意力集中在了错误的目标上。

当日军的九七式轰炸机呼啸着掠过岳麓山上空,将一枚枚重达200公斤的航空炸弹倾泻在这些精心布置的假目标上时,藏在山腰茂密树丛中的真正炮位依然在持续不断地向敌人喷吐着死亡的火舌。这种高明的虚实结合策略,使得日军直至战役结束撤退时,都未能准确定位这些造成他们巨大伤亡的重炮阵地。

元月三日的黄昏,夕阳为长沙城笼罩上一层悲壮的光晕。

预备第十师的第三十团此时已弹尽粮绝,全团原本两千余人的编制,如今仅剩下五十八名伤痕累累的战士还能勉强持枪作战。

在这最为危急的时刻,岳麓山的炮兵接到了或许是整个战役中艰巨的任务:阻断沿湘江北岸急速南下、准备为攻城日军提供补给的辎重车队。

炮兵连长亲自指挥调整SFH18的炮身,将其仰角提升至45度的极限位置。在这种状态下,炮弹的飞行时间将延长至惊人的49秒,对观测员的技术要求近乎苛刻:他们必须精确计算湘江谷地特有的季风对弹道的影响,以及因为超远距离射击而产生的地球自转偏差。

伴随着连续七轮惊天动地的急促射击,日军运输线上的十三辆满载弹药和燃料的卡车在短短几分钟内化作熊熊燃烧的废铁,爆炸声此起彼伏,火光将夜空映照得如同白昼。原本急切南下的日军补给线被彻底切断,城内日军的关键弹药补给自此陷入绝境。

战后统计,这两门重炮累计发射了三百二十七发炮弹,每一发都经过精确计算和瞄准。它们直接摧毁了六个日军的指挥部,包括位于阿弥岭的日军前线司令部,瘫痪了二十四处日军的炮兵阵地,有力地削弱了敌军的火力优势。

并且,还成功阻断了日军的七次大规模步兵冲锋集群,使敌人的攻势一次又一次在城墙之外被粉碎。据不完全统计,仅这两门重炮就造成了日军约两千八百人的伤亡!

然而,炮兵在此期间需要付出的艰辛努力和大量的后勤支撑,每发SFH18炮弹的装填,都需要十二名训练有素的士兵精密协作,从搬运、校准、装药到最后的点火发射,每个环节都不容半点马虎。而持续高强度的射击导致炮管温度迅速飙升,有时甚至达到危险的红热状态,士兵们不得不冒着被敌机发现的风险,用事先浸湿的棉被紧紧包裹炮身进行紧急降温。

日军11军司令阿南惟几的举动足以证明这种火炮的威力!

日军11军司令阿南惟几的举动足以证明这种火炮的威力!经过了这一轮番的炮轰之后,战场上的态势此时已经发生了改变!

日军此时已经面临弹尽粮绝的境地,再加上日军后勤已经被炮兵的轰击所切断,所有的运输车辆都被炸毁,日军此时已经成为了强弩之末。

趁着这个机会,第九战区的司令长官薛岳立即下令,要求周边的是部队对日军形成合围,而且他在电报当中下达命令:“要求各个军之间全力配合,并对日军的残部进行截击,并要求全歼日军,扩大战果!”

随后,日军的辎重车队行驶到捞刀河河畔的时候再次遭到了第9战区的伏击,此时日军已经慌乱了手脚。

第十一军的司令阿南惟几被迫下令撤退。而岳麓山上的重炮在第九战区的命令下,依然在瞄准日军的辎重车队和撤退的残兵。

当阿南惟几得知他们撤退的部队依旧遭到岳麓山上的炮火轰击的时候,他不得不连续发布了三道命令,要求日军的残部立即向新墙河的北岸靠拢。

两周之前日军所制定的作战计划,此时已经沦为了笑话,因为日军正在全线溃败!

第3次长沙会战当中,第九战区以伤亡接近3万人的沉重代价,毙伤日军超过5.6万多人,在人数的比例上,可以说要低于日军的伤亡人数。

另外,第3次长沙会战也迟滞了日军的进一步追击,并缓解了第九战区的战略压力。

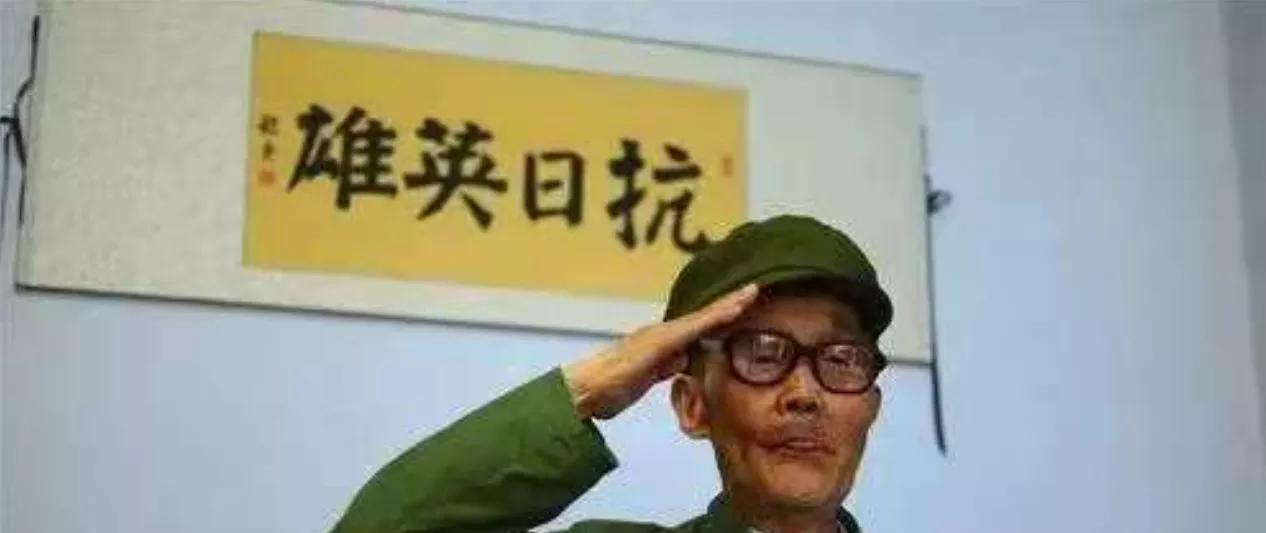

这一战过后,第十军三个师每个师都获得一名飞虎旗,而军长李玉堂被称升任为集团军的副总司令,之前的方师长,正式接任第十军的军长!

评论列表