文|小彭的灿烂笔记

编辑|小彭的灿烂笔记

声明:本文陈述内容参考的“官方信息来源”,均赘述在文章末尾,感谢支持。

【前言】

1980年,中东的两伊战争爆发,这场持续八年的战争不仅让伊朗和伊拉克元气大伤,也让远在东方的中国兵工厂迎来了“起死回生”的契机。

当时,中国的军工行业正陷入前所未有的困境,由于改革开放初期的军费缩减和百万大裁军,大量兵工厂濒临倒闭,工人们甚至不得不转行生产雪糕、洗衣机以维持生计。

而两伊战争的爆发却让这些兵工厂重新焕发生机,通过向伊朗和伊拉克出口大量武器装备,中国不仅赚取了巨额外汇,还挽救了濒临崩溃的军工体系。

更令人惊叹的是,1987年一年,中国的军火出口额就高达37亿美元,这一数字至今未被超越……

那么这场战争究竟如何拯救了中国兵工厂?背后的故事又给我们带来了哪些启示呢?

【两伊战争:一场“烧钱”的持久战】

两伊战争的爆发源于领土争端、宗教矛盾和民族冲突。

1980年,伊拉克率先对伊朗发动进攻,试图通过闪电战迅速结束战斗,而战争并未如预期般顺利,双方很快陷入僵持状态,一打就是八年。

战争是最烧钱的游戏,据统计,两伊战争期间,两国的军费开支接近2000亿美元,经济损失更是高达9000亿美元。

作为石油大国,伊朗和伊拉克虽然资金雄厚,但也经不起如此长期的消耗,于是两国开始满世界寻找军火供应商,以维持战争的持续进行。

其实在战争爆发前,中国的军工行业正面临严峻的生存危机。

1980年代初期,邓小平提出“百万大裁军”政策,将军队规模从423.8万人削减至319.9万人。

这一政策虽然为经济建设腾出了资源,但也导致军工订单锐减,大量兵工厂陷入停产状态。

为了自救,一些兵工厂开始转型生产民用产品,如雪糕、洗衣机和冰箱而,这些尝试并未从根本上解决问题,军工行业的困境依然严峻。

就在这时,两伊战争的爆发为中国兵工厂带来了转机,伊朗和伊拉克急需大量武器装备,而美苏两国的武器价格高昂且供应有限,于是两国将目光投向了中国。

中国的武器装备虽然技术不如美苏先进,但价格低廉且供应充足,正好满足了两国的需求。

【中国的优势】

由于中国的劳动力成本相对较低,且当时国内军工企业以满足国内需求为主,生产成本控制较好,使得中国武器在国际市场上价格亲民。

中国生产的 69 式主战坦克,售价仅为西方国家同类坦克的三分之一左右 ,这对于在战争中消耗巨大、急需补充大量武器装备又面临资金压力的两伊来说,极具吸引力。

操作和维护简便也是中国武器的一大亮点,两伊战争中,双方大量士兵都是临时征召入伍,缺乏足够的军事训练和专业技能。

中国武器的设计注重实用性和易操作性,以 56 式冲锋枪为例,其结构简单,分解组合方便,新兵经过短时间的培训就能熟练使用 。

而且,中国武器的维护成本低,对后勤保障的要求相对不高,在两伊战争那种恶劣的战争环境和不稳定的后勤条件下,能够更好地保持战斗力。

中国武器与伊拉克现有装备体系的兼容性也是其获得青睐的重要原因,伊拉克此前与苏联关系密切,装备了大量苏式武器。

而中国军工在发展过程中,曾借鉴了苏联的技术和经验,部分武器在操作方式、弹药规格等方面与苏式武器有相似之处 。

伊拉克士兵对中国的 59 式、69 式坦克等武器能够快速上手,无需进行大规模的重新训练,这大大提高了武器的使用效率,也减少了伊拉克在人员培训和后勤保障方面的成本和压力。

在这些优势的综合作用下,中国武器成为了两伊在美苏限制武器供应后的最佳选择,为中国兵工厂打开了国际市场的大门,也为后续的合作奠定了坚实的基础。

【中国兵工厂的崛起】

两伊战争的爆发,如同一场及时雨,为陷入困境的中国兵工厂带来了前所未有的生机。

两伊对武器的巨大需求,使中国兵工厂接到了大量订单,这些订单涵盖了从常规武器到先进装备的多个领域。

据统计,在战争期间,中国向两伊出口了数千辆坦克,其中 69 式主战坦克就有数千辆之多 ;还有上百架歼 -7 战斗机,以及大量的火炮、导弹、轻武器等 。

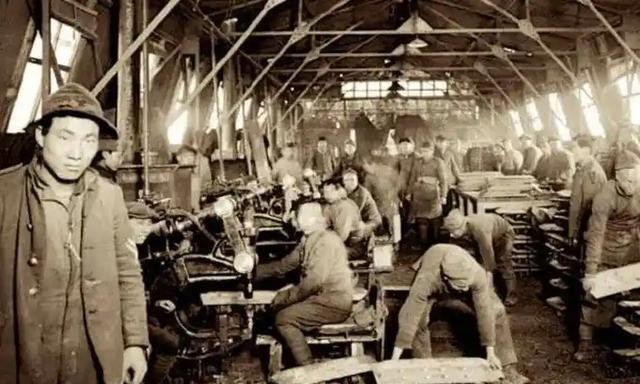

接到订单后,中国兵工厂迅速行动起来,曾经冷清的生产线再次热闹非凡,工人们日夜加班,以高昂的热情投入到生产中。

为了满足两伊的紧急需求,工厂调整生产计划,优化生产流程,提高生产效率。

某兵工厂原本生产民用产品的生产线,也紧急转换为军工生产线,全力生产武器装备。

在生产 69 式主战坦克时,工人们克服了技术难题和原材料短缺等困难,通过技术革新和工艺改进,使坦克的月产量大幅提高。

这些订单不仅解决了中国兵工厂库存积压的问题,还为其带来了丰厚的利润。

大量的资金回笼,让兵工厂有了足够的资金进行设备更新和技术研发,为后续的发展奠定了坚实的基础。

曾经面临倒闭风险的兵工厂,如今又焕发出勃勃生机,成为了中国经济发展中的一支重要力量。

【出口额的奇迹】

两伊战争期间,中国兵工厂的武器出口额达到了惊人的数字,创造了至今未被超越的辉煌纪录。

在 1981 - 1988 年的 8 年间,中国向两伊出口武器装备的总额高达 130 亿美元 。

这一数字在当时是极为可观的,要知道,1985 年中国全年的商品出口总额才 150 亿美元,而中国兵工厂在两伊战争期间的武器出口额,几乎占据了中国当年商品出口总额的相当大比例。

与其他时期相比,这一出口成绩更是显得空前绝后。在两伊战争之前,中国武器出口额一直处于较低水平,每年仅有几千万美元甚至更少。

而在两伊战争之后,尽管中国军工产业不断发展,武器出口也逐渐增多,但再也没有达到过两伊战争时期的出口规模。

即使是在近年来,随着中国军工技术的飞速进步和国际市场的不断拓展,中国武器出口额有了显著增长,但与两伊战争时期的 130 亿美元相比,仍然存在一定差距。

这足以证明,两伊战争时期中国兵工厂的出口成绩是多么的耀眼,它在特定的历史时期,书写了中国军工出口史上的传奇篇章。

【中国军工的“救命稻草”】

两伊战争期间,中国向伊朗和伊拉克出口了大量武器装备,包括坦克、战斗机、导弹和弹药等。

据统计,仅1987年一年,中国的军火出口额就高达37亿美元,这一数字甚至超过了当时中国全年的外汇储备。

其中最引人注目的是坦克出口,中国向伊拉克一次性出口了2860辆69-II中型坦克,创下了单笔订单的历史记录。

除此之外,中国还出口了数百架歼-7战斗机和多架轰-6D轰炸机,这些订单不仅救活了成飞等军工企业,还为中国赚取了大量外汇。

值得一提的是,中国在出口过程中还采取了“端水大师”的策略,单数日生产伊拉克订单,双数日生产伊朗订单,以确保对两国的公平供应。

两伊战争不仅挽救了中国兵工厂,还为中国军工的长远发展奠定了基础。

通过这场战争,中国积累了大量的外汇储备,这些资金被用于新型武器的研发和生产,推动了中国军事工业的现代化进程。

此外两伊战争还让中国军工在国际市场上树立了口碑,尽管部分武器在实战中表现平平,但中国武器的性价比和可靠性得到了广泛认可。

直到今天,中东国家依然是中国武器的重要客户……

【结语】

两伊战争虽然让中国军工行业受益匪浅,但我们也要清醒地认识到,战争带来的红利是短暂的,和平发展才是长久之计。

如今,中国的军工实力已跻身世界前列,我们不再依赖军火出口来维持经济,而是通过科技创新和自主研发,推动军工行业的高质量发展。

回顾这段历史,我们不仅要感叹中国军工的韧性与智慧,更要珍惜来之不易的和平环境。

毕竟战争的代价是巨大的,而和平才是人类共同的追求。

参考资料:

风间新闻在2021-04-22关于《两伊战争中国军工发大财:伊朗伊拉克都买武器》的报道