俄罗斯终于想通了!准备打破限制,向中方提供PD-26重型发动机技术。因为俄方很明白,所谓中国发动机存在动力短板,撑死了就是个暂时的坎,再攥着技术不撒手,过两年连跟中国合作的资格都没了。 要知道,俄乌冲突后西方对俄罗斯航空业的制裁,那真是往死里掐。之前雄心勃勃的MC-21客机项目,就因为关键零部件断供,生产线几乎停得只剩喘气的份儿;俄罗斯联合发动机公司费劲搞出来的PD-14发动机,原本计划2025年量产160台,结果实际需求连30台都凑不齐,花大价钱建的厂房、养的工程师,天天干坐着烧钱。 普京都急得亲自下场盯PD-26项目,还把它叫“国家优先事项”,为啥?再拖下去,这款原本2025年就能落地的发动机,说不定要等到2027年才能见着影,到时候中国自己的发动机都起来了,谁还搭理它? 俄罗斯航空业现在就是个,空有肌肉的壮汉,被人掐着脖子使不上劲。就说他们吹得厉害的PD-35发动机,推力能到30吨,参数看着比美国GE9X还唬人,可没有西方的高端轴承和复合材料,连台像样的样机都造不出来。这时候中国这个全球最大的航空市场,就成了他们的“救命稻草”。 中国商飞的C919订单早破千架了,宽体客机C929也在往前赶,未来20年对发动机的需求保守估计得1.9万台往上。俄罗斯不傻,现在不卖技术,等中国自家的长江系列发动机(比如CJ-1000A)成熟了,他们连喝汤的份都捞不着。 当然,咱也得承认,中国航空发动机确实有短板。现在C919用的还是美国通用和法国赛峰合资的LEAP-1C发动机,国产长江1000A虽然推力能到12-18吨,可离真正商业化应用还差着一截。这种依赖在中美贸易战的时候特别明显,美国随便一纸禁令,就能让C919项目捏把汗。但俄罗斯显然低估了,中国啃硬骨头的决心和速度。 就看涡扇-15发动机,2010年首次试车还炸过,到2025年直接让歼-20实现超音速巡航,满打满算才15年;而美国从F100到F119,足足用了25年。更关键的是,中国现在已经搭起了完整的航空发动机产业链,单晶涡轮叶片一年能造3.6万片,是普惠公司的3倍,陶瓷基复合材料成本还降了45%。照这进度,国产CJ-2000发动机(推力35吨级)2027年就能完成测试,到时候PD-35那点“技术优势”,根本不够看。 这次中俄合作,说穿了就是一场“时间赛跑”,两边各怀心思。俄罗斯想拿PD-26换中国市场,中国想拿市场换点时间过渡,可这里头的坑不少。PD-26的俄制标准,跟中国用的西方体系根本对不上,风扇直径小、涵道比低,要装到C919上,得重新设计短舱和控制系统,光国际适航认证就得耗三五年。更要命的是,俄罗斯自己的产能也跟不上,2025年PD-14才造30台,中国未来一年可能就要几百上千台的需求,这点货塞牙缝都不够。 俄罗斯心里其实也清楚,中国就是把PD-26当“临时工”用。就像当年引进苏-27生产线,中国最终目的从来都是自己搞技术。现在早启动了“三保险”策略:短期靠欧美发动机撑着,中期用俄系过渡,长期全押国产长江系列。等2027年CJ-1000A通过认证,俄罗斯这技术的价值立马就得打折扣。到时候中国凭着本土化供应链和成本优势,在东南亚、非洲这些市场,说不定能把波音、空客都压一头。 说起来也挺讽刺,之前在CR929宽体客机项目里,俄罗斯还跟中国为了技术共享、利润分配闹得不愉快,攥着核心技术不撒手;现在倒好,主动凑上来提“一揽子技术支持”,连复合材料机翼都打包卖。这前后反差,把那些以前嘲笑中国“造不如买”的人脸都打肿了——真正的技术优势,从来不是攥在手里捂出来的,是靠持续砸钱、砸人、砸时间干出来的。 说到底,俄罗斯这次突破限制,就是被现实逼的无奈选择。他们怕的不是中国现在缺发动机,而是怕中国过两年不缺了;中国要的也不是长期依赖俄技术,而是借这阵功夫把自己的短板补牢。 在这个弱肉强食的国际市场上,哪有什么“情怀”“仗义”?全是实打实的利益计算。说不定再过几年,就像当年高铁技术引进那样,中国靠着“市场换技术”的路子实现逆袭,而俄罗斯要是还从制裁里缓不过来,只能眼睁睁看着自己那点技术优势,慢慢变成历史。 大家觉得,俄罗斯这步棋走对了吗?中国能不能借着这次合作,更快把发动机技术搞上去?

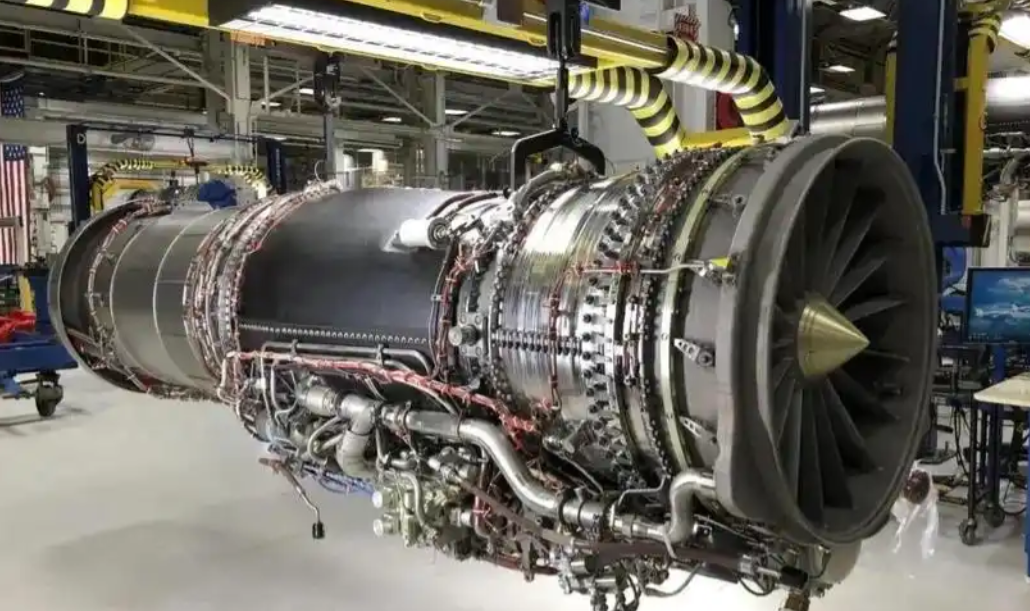

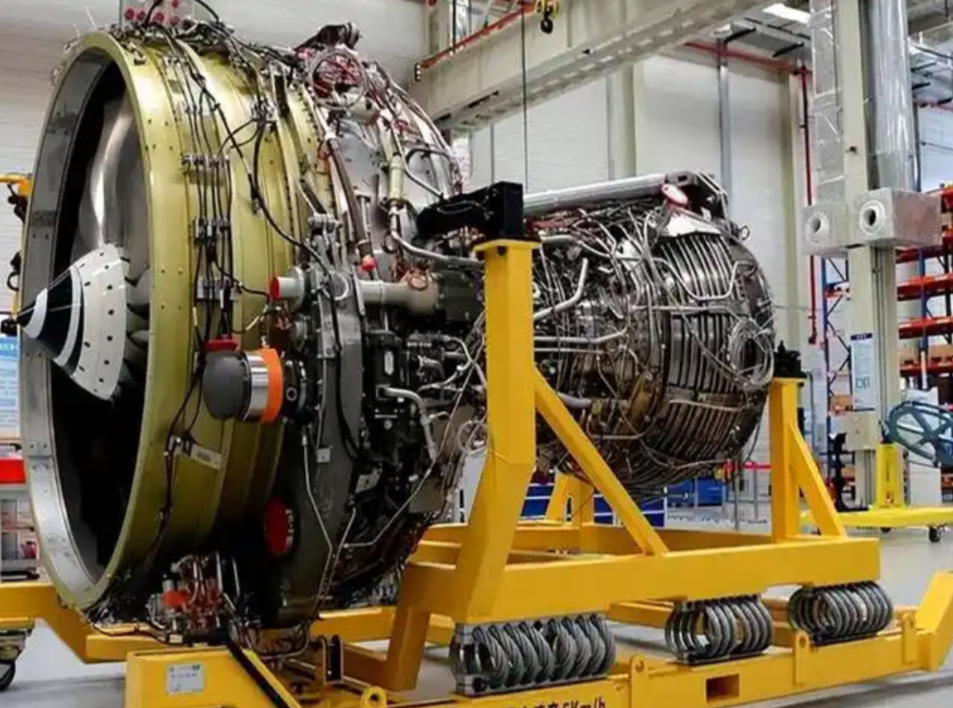

参考资料:中华网