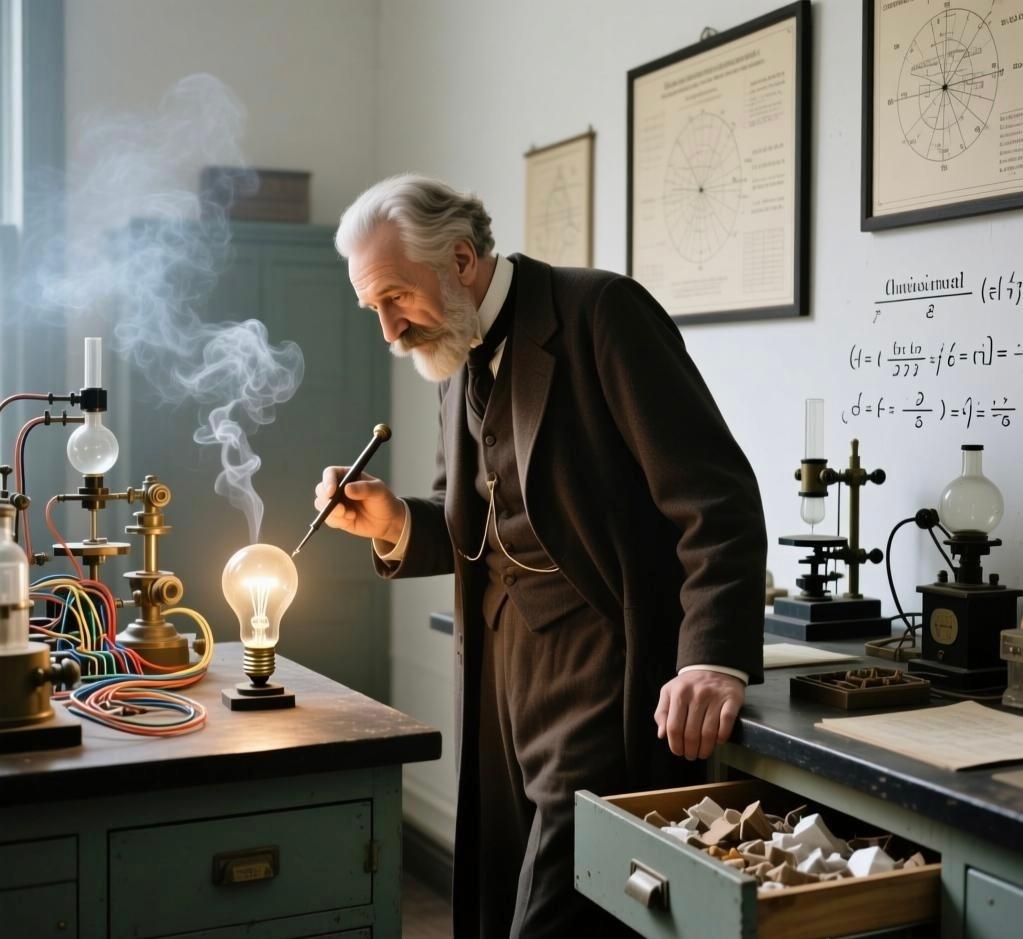

历史人物[超话] 19世纪的伦敦街头,煤气灯的幽蓝火焰在雾中摇曳,既照亮了绅士的礼帽,也藏着随时倾覆的火险。当托马斯·爱迪生手中的碳丝灯泡在1879年发出稳定的光芒时,这束持续了45小时的光亮,不仅驱散了黑暗,更劈开了电气时代的大门——而这束光的背后,是几代科学家接力探索的智慧,更是爱迪生以系统性创新改写历史的传奇。 电灯的“火种”早在百年前便已埋下。1802年,英国化学家汉弗莱·戴维在实验室里发现,通电的金属铂能维持炽热的白炽状态,他随即用炭棒制成了人类最早的弧光灯。尽管这盏灯刺眼又短命,却第一次证明了“电可发光”的核心原理,为后来者点亮了方向。1840年,威廉·罗伯特·格罗夫爵士迈出关键一步:他将金属薄线圈置于真空环境中制成电灯,解决了灯丝易被氧化烧毁的难题,造出了第一台具备实用价值的电灯。但这些早期尝试要么成本高昂,要么寿命极短,始终无法走进寻常街巷。 真正让电灯“落地生根”的,是托马斯·爱迪生和他的团队。1878年,爱迪生投身电灯研发时,面临的是双重困境:既没有理想的灯丝材料,也缺乏配套的供电系统。他带着助手在实验室里开启了“材料大筛选”,从铂丝、铜丝到棉纱、头发,前后试验了1600多种材料,却屡屡失败。直到1879年10月21日,碳化棉丝制成的灯丝在真空灯泡中亮起,持续照明45小时——人类第一盏具有广泛实用价值的电灯诞生了。但爱迪生并未止步,他又将目光投向了更耐用的材料,最终发现碳化竹丝能将灯泡寿命延长至1200小时,彻底解决了实用性难题。 更关键的突破,在于爱迪生构建了“光明系统”的完整版图。他深知,孤立的灯泡毫无意义,必须配套解决“发电、输电、用电”的全链条问题。于是他同步发明了直流发电机,设计出输电线缆和电表,甚至在1882年建成了世界上第一座商用发电站——纽约珍珠街发电站。当电站启动的那一刻,周边59家用户的灯泡同时亮起,标志着电灯正式从实验室走向商业化,煤气灯的时代就此落幕。 这场“光明革命”中,竞争与和解同样成为技术演进的注脚。19世纪80年代,爱迪生与发明交流电的尼古拉·特斯拉展开了著名的“电流战争”。爱迪生力推自己的直流电系统,特斯拉则主张更适合远距离传输的交流电。随着时间推移,交流电在输电成本和效率上的优势愈发明显,爱迪生最终承认了交流电的优越性,这场纷争也推动了电力技术的快速成熟。晚年的爱迪生与特斯拉和解,两位天才的握手,成为科技史上的一段佳话。 电灯的故事并未止步于爱迪生的时代。20世纪初,钨丝取代碳丝成为主流灯丝,让灯泡更亮、更耐用;如今的LED灯,能耗仅为白炽灯的1/10,寿命长达数万小时,更契合低碳时代的需求。而电灯带来的影响早已超越了“照明”本身:它让工厂得以开展夜班生产,催生了24小时运转的“夜间经济”;它让城市的夜晚变得安全热闹,推动了电影院、夜市等新业态的兴起;更重要的是,它为后续所有电器的诞生奠定了基础,成为现代文明的“能量基石”。 回望爱迪生的一生,他晚年投身教育事业,将发明经验传承后人。他曾说:“天才是1%的灵感加99%的汗水”,而他的成功恰是这句名言的最佳注脚——不仅有1%的材料突破灵感,更有99%的系统创新汗水。从戴维的弧光灯到爱迪生的碳丝灯,从钨丝灯到LED灯,电灯的演进史正是科技进步的缩影。这束跨越三个世纪的光,凝聚着多位科学家的智慧,更证明了:真正的伟大发明,从来不是单点的突破,而是能照亮整个时代的系统性创造。