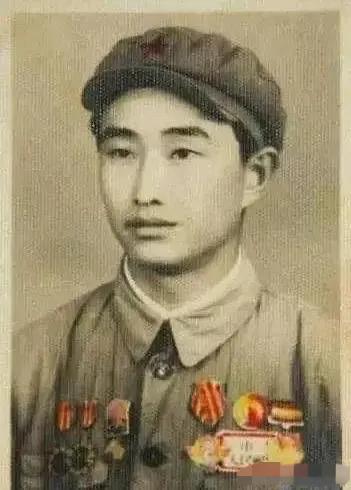

1942年,日军夜袭远征军野战医院,奸杀了3名女护士,次日一早,女护士方寿纯提议:“咱们把内衣晾在外面,把鬼子引过来杀了吧!” 印度与缅甸交界的西卡乐夫一带,热气蒸腾的丛林深处,一座由英军设立的野战医院孤独地立在1942年的战火边缘。 这里与其说是避难所,不如说是一座被遗忘的孤岛,守卫兵力薄弱,药品时有时无,伤员源源不断从缅北前线运来,空气中永远混杂着血腥味、草药气和湿土腐烂的味道。 其中,21岁的湖北姑娘方寿普尤其显眼,她出身中医家庭,懂得用草药辅助西医治疗,总在忙碌间隙蹲在伤员床边轻声安慰,然而,就连她温软的口音也抚不平弥漫在医院的恐惧。 日军夜袭成了噩梦般的常态,他们像幽灵般钻出密林,专挑女护士下手,先后三名印度女护士被奸杀,尸体被发现在医院附近的灌木丛中,衣衫破碎,浑身刀伤。 没人敢详细描述那些场景,但每个人眼中都映着未散的惊恐,一名英国医生在清晨发现最后一位遇害者后,沉默地摘下手套,一拳砸在帐篷柱子上。 恐慌迅速蔓延,有人提出放弃医院向后方转移,但重伤员根本无法长途跋涉,也有人建议所有女性集中睡在药库,用木箱抵住门板,然而谁都清处,薄木板挡不住刺刀和枪托。 第四天清晨,方寿纯在洗漱处拦住几名正在发抖的中国护士,她压低声音,却字字清晰,“我们不能等死。不如把内衣晾在外面显眼的地方,引他们过来,咱们提前埋伏,借伤员的枪反击。” 人群瞬间死寂,一名年长护士猛地摇头:“你疯了?这简直是请狼入羊群!”另一人哽咽道:“那些日本兵根本不是人,万一失败……” 方寿纯却异常冷静:“等着被逐个拖走虐杀,和主动设局反击,你们选哪个?医院地形我们熟悉,夜里他们看不清我们有多少人。” 争议持续了整个上午,有人质疑女护士能否操作枪支,方寿纯当即请来一位腿部负伤的远征军老兵。 最终,美籍院长拍板同意。方案周密得惊人,挑选色泽鲜艳的内衣故意晾在药房外侧晾衣绳;暗哨分三组潜伏在不同方位,轮班盯守,借来的四支步枪提前校准,弹匣压满。方寿纯主动要求守第一班夜哨,她裹着毛毯蜷在战壕里,手指始终搭在冰凉的扳机上。 前两夜毫无动静,只有丛林猫头鹰的啼叫,有人开始焦虑,怀疑日军已转移目标。但第三日凌晨,铁丝网终于传来异响,三个黑影佝偻着摸向飘动的内衣,刺刀在月光下泛出冷色。 “打!”方寿纯的喊声与枪声同时炸响。子弹穿透第一个日军胸膛时,另外两人慌忙举枪,却被侧翼射来的火力逼向死角。 混乱中有人投掷手榴弹,爆炸的火光瞬间照亮方寿纯沾满泥土的脸,不到三分钟,三名日军全部倒地。护士们握着发烫的步枪从掩体后站起身,彼此能听见粗重的喘息。 几天后,一名自称“逃难勤杂工”的缅甸男子试图混进医院,总在药房附近徘徊。 方寿纯注意到他递送物资时手指颤抖、眼神躲闪,突然用汉语厉声质问:“盘尼西林放在哪个柜子?”男子下意识望向角落铁柜,那正是存放珍贵抗生素的位置。潜伏的卫兵当即将其扣押,后续审讯证实了间谍身份。 1944年,方寿纯被授予中印缅战区二等军佐勋章,授勋仪式上,美军司令史迪威亲自为她别上勋章时感叹:“你们证明了一件事:勇气比武器更能定义胜利。”她只是立正敬礼,沉默如初入战场时那个煎药的姑娘。 战争结束后,方寿纯随着中国远征军残余部队返回云南,她是新38师极少数幸存的女护士之一。 在昆明医院协助重建时,她结识了美国军医威廉伯恩斯坦,两人在废墟间相爱结婚,却因战后国际局势被迫分离近四十年。直到上世纪80年代,通过美国退伍军人协会协助,两人才在纽约重逢。 白发苍苍的威廉握着她的手说:“我找了你三十七年。”她微笑答道:“我知道你会来。” 2019年,方寿纯在美国逝世,享年98岁。她的墓碑上没有刻写战绩,只留下一行中文:“我曾认真活过”。 这场发生在印度边境的隐秘战斗,从未出现在主流战史记载中。但那些晾在铁丝网旁的丝绸内衣、深夜枪口迸发的火花、女护士们屏息瞄准时颤抖的睫毛,早已成为战争史上最沉默也最铿锵的注脚,当暴力碾压而至,弱者以智慧与决绝书写反击的姿态,远比任何宏大叙事更接近战争的真相。