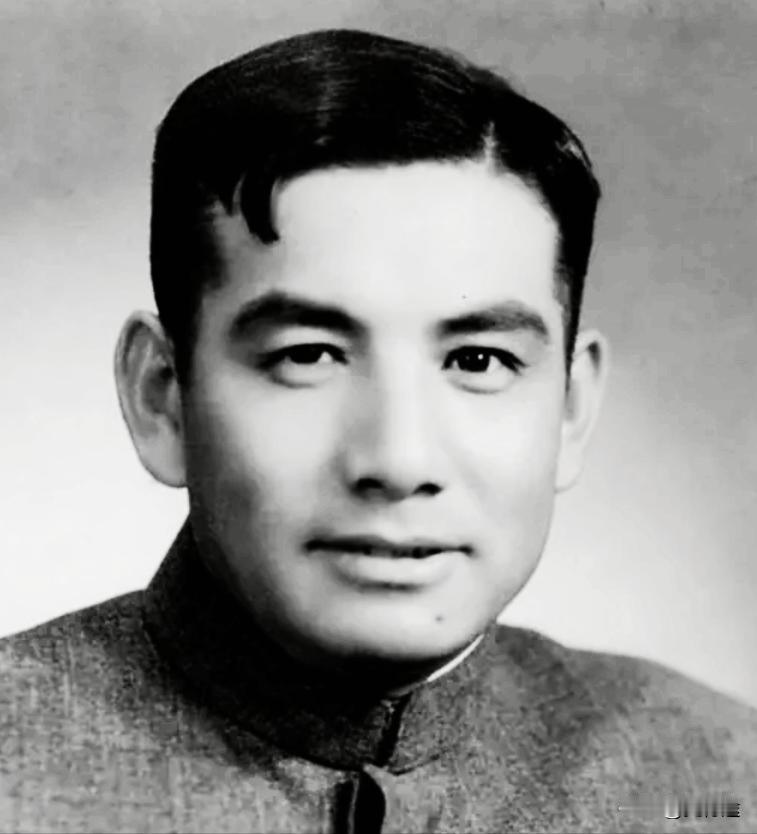

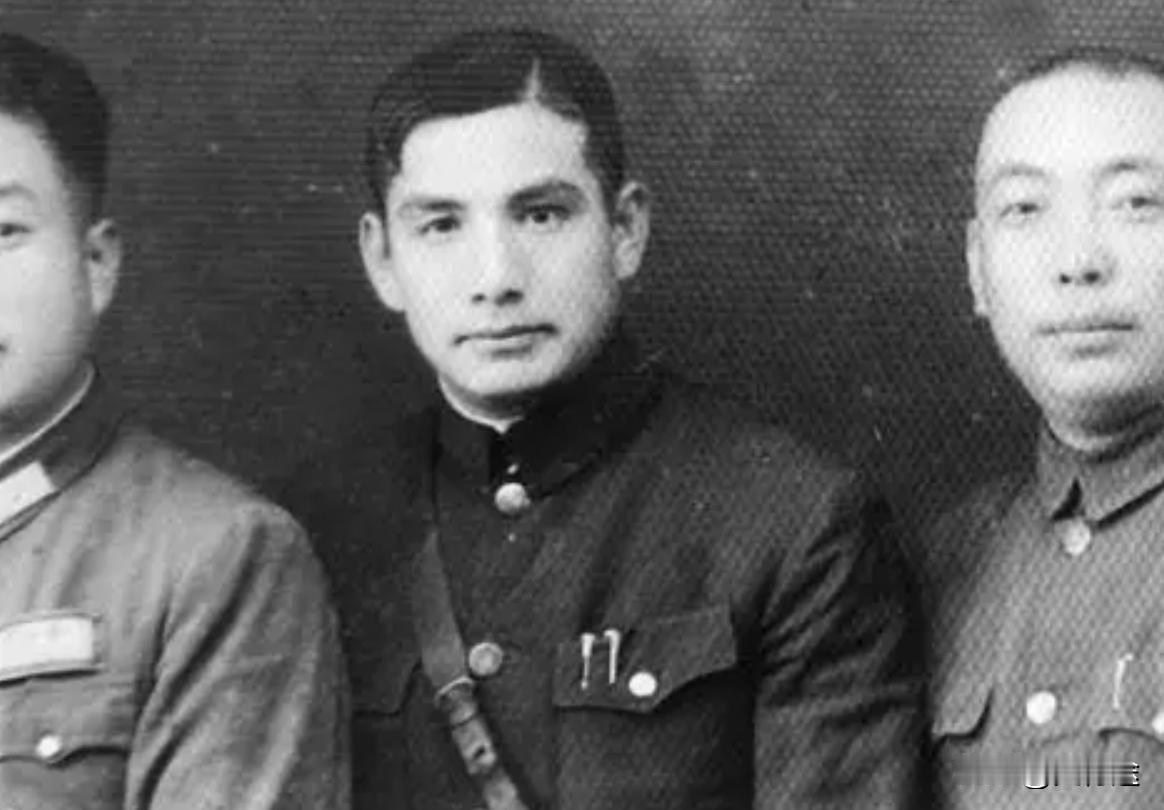

孟良崮战役有关张灵甫几个谜,至今没有定论。 孟良崮这个地方,说大不大,说小不小。 山不高,但那个地方冷,风刮得刺骨,细细的沙子像针一样刺进皮肤。1947年的那场战役,打得有点悄无声息,却改变了很多东西。至今,提到张灵甫,没人能忽视那个谜团——杀妻的事,还有他死在孟良崮的事。这两个问题,几十年过去了,依然没有答案。 张灵甫的名字,很多人都听过。 说到他,大多数人记得的不是他的战绩,而是那桩旧事——他杀了妻子。 关于这件事,有不同的说法。 有人说是因为妻子背叛了他,另有人说张灵甫在发现妻子偷走了机密文件后,才动了手。 那会儿,张灵甫还年轻,军官的身份让这一切都变得复杂。 不管是真是假,最终法庭审过这桩案子,结果也没清楚,留下来的资料碎片般,拼凑出来的真相,谁也说不清。 后来的人再说这个事,都是听说,大家都是猜,谁也没有确凿的证据。 再到他死的那一刻,没人能告诉确切的真相。 有人说他吞枪自尽,也有说他被自己的部下所杀。还有人说,解放军冲进来的时候,开枪把他打死。几种版本互相矛盾,每个人的记忆都不一样。 连他的遗体到底是什么状态,大家都说法不一。 很多年过去了,谁也没有能够给出一个明明白白的结论。 这两件事,围绕着张灵甫,他的形象也被打上了问号,成了人们讨论的焦点。 说回到那场战役。 1947年5月10日,整编74师的三万多人带着锐气,往华东那边推进。张灵甫指挥着这支号称“精锐”的部队,信心满满,觉得这次能大杀四方。 可在粟裕的指挥下,华野一方面采用了运动战,另一方面又稳扎稳打,打得国军措手不及。 三天过去,整编74师被分割成孤军,根本没法联络外界,援军迟迟没到,根本没有后援。 最终,敌军的命运就已经注定了。5月16日,74师几乎全军覆没,张灵甫也死在了那里。 当蒋介石得知这个消息时,气得火冒三丈。 张灵甫是他最为倚重的“精锐”,可一场战役下来,就彻底覆灭,蒋介石当时气得挥手打了汤恩伯几下,像是在泄愤。 可怒气发泄完后,他又开始着手做善后,担心失去军心。 于是,他决定把张灵甫“神化”,给他办了一场盛大的葬礼,宣扬他是为了国民党付出了生命。 在蒋介石的宣传下,张灵甫成了“英雄”。但这不过是权宜之计,试图用“英雄”来安抚那些受伤的士气。 对蒋介石而言,张灵甫的死,不仅仅是一个将领的失利,而是整个战局的一个转折点。 粟裕在回忆这场战役时,语气倒是冷静得很。 他说,打了这一仗,解放军彻底打破了敌人的进攻势头,也让敌人真正害怕了。 华东野战军并没有像蒋介石预期的那样失去主动,而是通过围歼把整编74师彻底消灭。实际上,蒋介石从此就开始明白,像整编74师这样的精锐部队,根本敌不过我军在阵地战中的优势。 这场战役的结果,给了张灵甫一个“英雄”的标签,但也暴露出国军的致命弱点。 陈毅在战后反思时总结出五个原因,解释了华野为什么能在如此劣势的条件下逆转战局,取得这场决定性的胜利。首先,敌我双方的作战目的完全不同。 国军士兵的家仇国恨是抗战时期的动力,但解放战争中,面对解放军时,他们缺乏正当的理由,军心不稳。再说士气。 很多国军士兵是抓壮丁来的,离家时甚至没有时间和亲人告别,这种士兵怎能有强烈的战斗欲望?相对来说,我军的士气则高涨,士兵多为自愿参军,背后有强烈的理想信念。 再看部队素质。 1947年时,整编74师的军官已经和抗战时期的精锐差远了。 军校毕业的官员越来越少,更多的是从基层挑选出来的干部,训练不够,指挥能力差。士兵的水平也下降了,老兵不多,新兵占了大头。甚至有些部队士兵中已经有了赌博逃亡的现象。 战术方面,国军本来依靠火力优势,试图用炮火解决问题,但在山地战中,缺乏坚固工事的支撑,根本难以维持。华野则采用了灵活的战术,运动战与阵地战相结合,打得国军摸不着北。再加上情报方面的优势,国军的电台有不少都被我方掌控,导致国军完全失去了战略主动。 除此之外,蒋介石的空军与陆军之间的协同也出了问题。 空军不肯配合陆军,甚至误炸了自己人,这样的指挥混乱,显然加速了国军的崩溃。 最后,陈毅在战后总结时,也着重分析了一个问题:华东野战军不仅仅在战术上战胜了敌人,更在战略上给了敌人一次沉重打击。通过这种胜利,解放军给自己带来了巨大的信心,而对国军来说,这场失败给了他们一记重拳,整个体系的崩塌变得几乎不可避免。 至于张灵甫,他的谜团至今没有定论。 无论是他个人的命运,还是他所代表的国军“精锐”命运,都在孟良崮那座山上定格了。 石头和草丛里,早已没有了当年的硝烟,只有风轻轻地拂过,带走了那些未解的疑问。 至今,提起这场战役和张灵甫,还是没人能说出完整的真相,只有一阵阵风,刮在山顶上,响成空白。