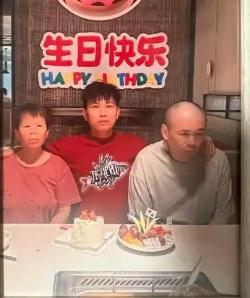

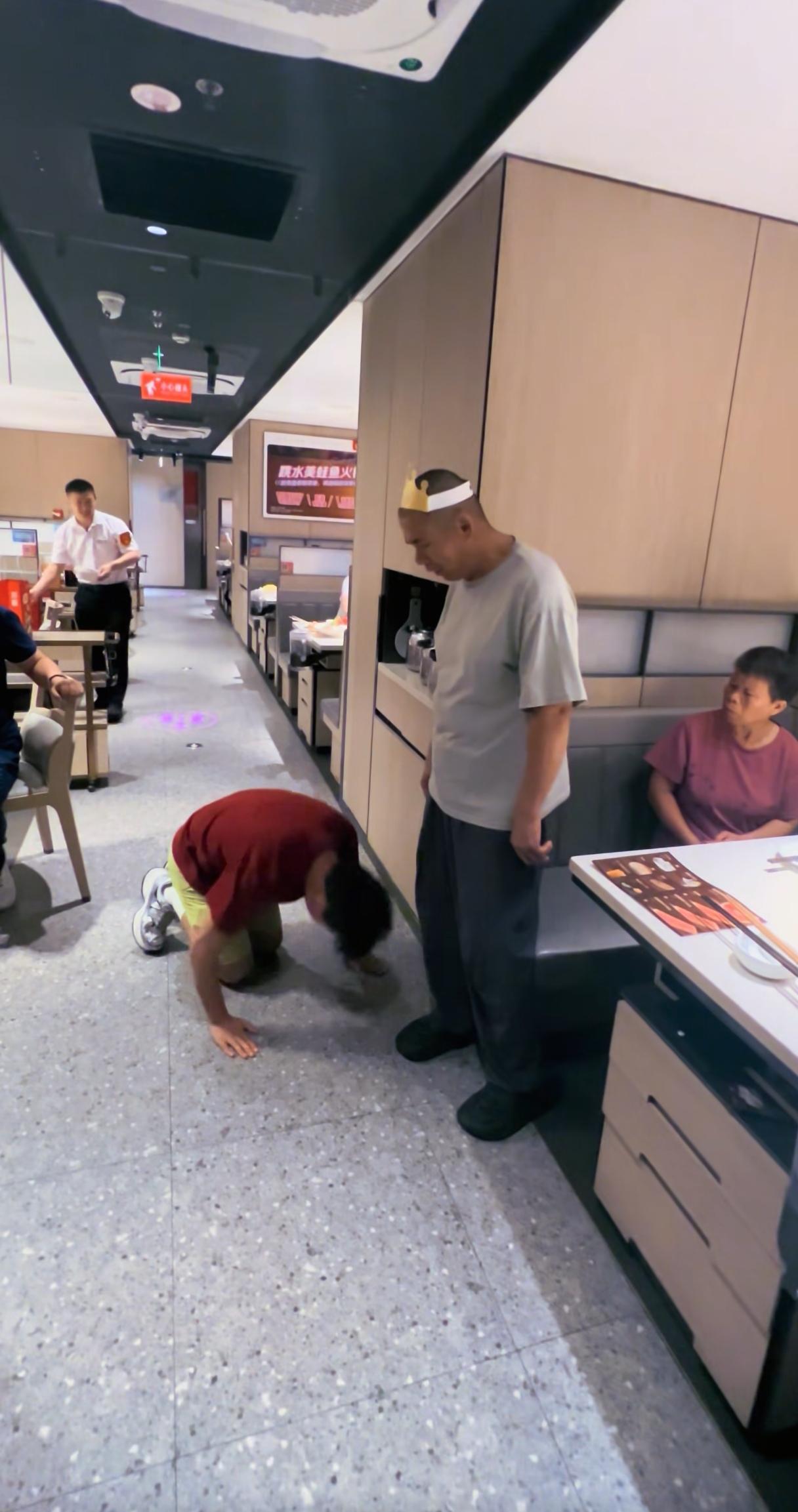

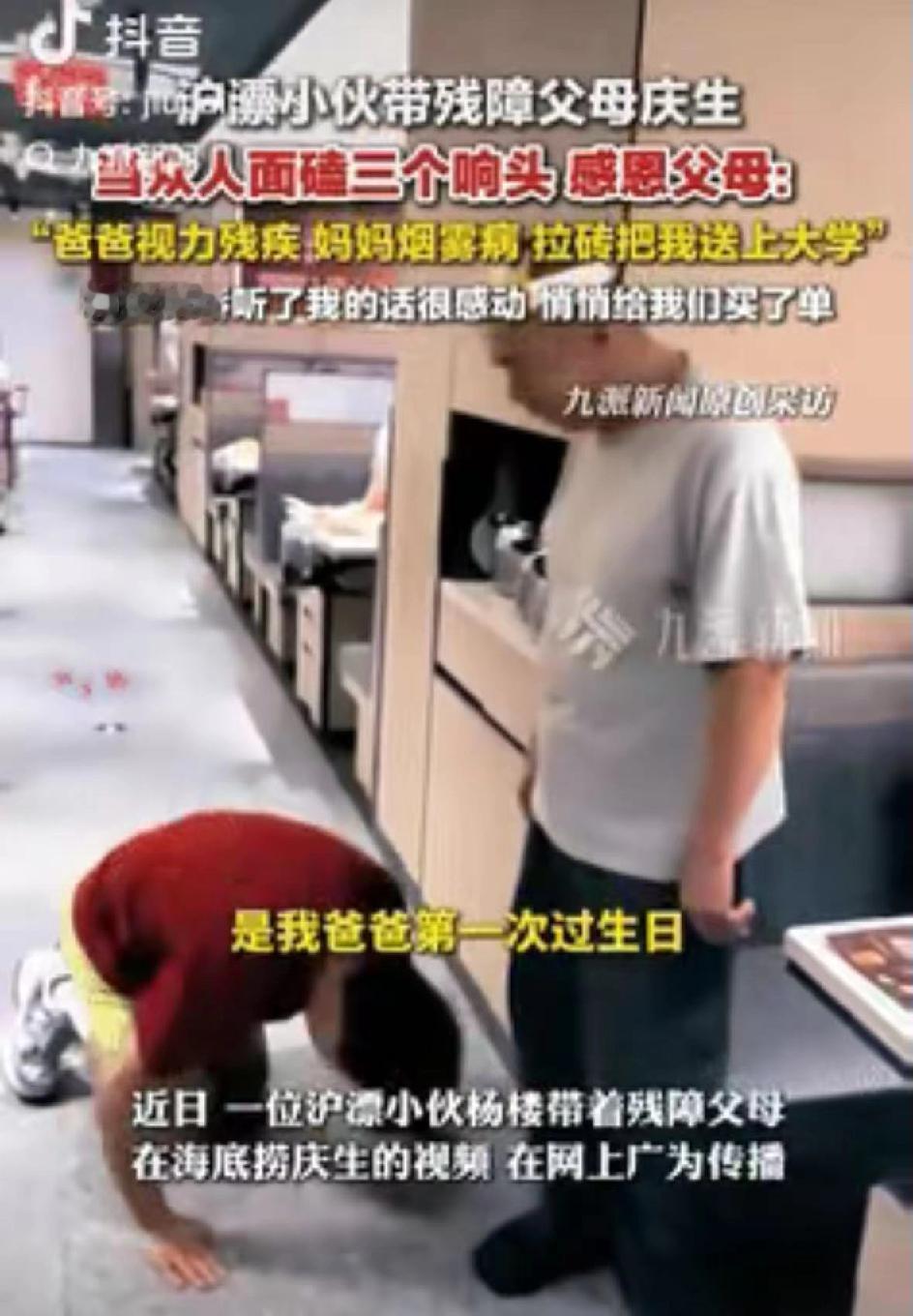

“破防了”!上海安徽小伙月薪7000元,却把父母从农村老家都接到上海来,并为55岁的父亲庆祝,他朝父亲磕头跪谢,并表示如果不是父母靠拉砖供他上大学,他的人生不会如此精彩,这一番话让在场客人无不感动! 上海的万家灯火,有无数种关于奋斗和梦想的叙事,但有一束光来自一间,月租2800块的次卧,它讲述的故事格外不同。 屋主杨楼一个来自安徽阜阳的年轻人,月薪七八千,在上海这个收入水平意味着什么,大家心里都有数,但他用这笔钱,承载的却是两个残疾父母的余生。 这间小屋与其说是住所,不如说是一个价值坐标,重新校准了什么才叫“富有”,故事的起点,是老家失控的生活。 父亲视网膜色素变性,眼前只剩一片模糊光感,曾被村里人喊作“杨瞎子”,母亲更惨罕见的烟雾病加上三次开颅手术,让她半身瘫痪,话说不清楚,生活完全无法自理。 杨楼曾亲眼看到,父亲因为看不见,给母亲煮的面条里混着青虫和杨树叶,直到去年那根弦终于绷断了,父母在家生病好几天没人知道,全靠父亲摸索着座机求救才捡回一命。 老家已经不再是港湾,于是今年他把父母接到了上海,从月租800元的青年旅社,搬进了这间能放下两张床的次卧,2800元的租金不是消费,是给父母的尊严上的一道保险。 在这里生活终于有了秩序,父亲穿上了挺括的衬衫,脸上有了久违的笑容,母亲也得到了儿子无微不至的照料,这间小屋成了一个物理意义上的堡垒,把混乱和危险挡在了门外。 家里的情感,也从这间小屋漫溢了出去,父亲55岁生日那天,杨楼带他去了海底捞,这是老人家人生中第一次过生日,在那个热闹的公共空间里,杨楼的情绪突然上来了。 他站起来对着周围的陌生人,有些磕磕巴巴地讲起父母一生的不易,讲他们如何在砖厂靠拉几百斤重的砖车,供出了村里第一个大学生。 说完他按照阜阳老家的习俗,对着父亲结结实实地磕了个头,现场的食客自发鼓起了掌,服务员围过来唱起了生日歌。 邻桌一位比利时华人,悄悄为他们一家买了单,这是陌生人之间,最直接的善意,可当他把这些分享到网上,网络上质疑声也随之而来,有人说这是不是策划好的“卖惨”。 但杨楼知道,所有情感的根源,都在那间2800元的次卧里,那里有日复一日的相守,有沉甸甸的责任,外面的世界如何评说,都动摇不了这个家的核心。 其实杨楼曾是一名医生,但为了扛起父母高昂的医药费,他选择离开体制,到一家医疗平台做医学科普。 在外人看来这或许是一种“降级”,但对他来说这是守护家庭这盏灯的最优解,如今他每天下班,远远看到自己房间的灯亮着,就知道爸妈在家。 那束光让他感觉自己,不再是孤独的“沪漂”,而是一个有根的人,在上海这座巨大的城市里,他找到了归属感,他从今年2月开始,用视频记录下这一切。 他说这不是卖惨,是想记录幸福,也是为了弥补母亲生病前,没能留下影像的遗憾,他拒收所有金钱转账,只接受过一些好心人寄来的物品。 因为他坚信,自己有能力养活父母,未来一定会很光明,这间月租2800元的次卧,装下的不只是三口人的日常,更是一个年轻人对“家”和“孝道”的现代实践。 在人人焦虑的时代,杨楼的故事或许提供了一个答案,真正的富有不是你拥有多少,而是你能为在乎的人点亮一盏灯,并在那光亮里,找到自己的方向。