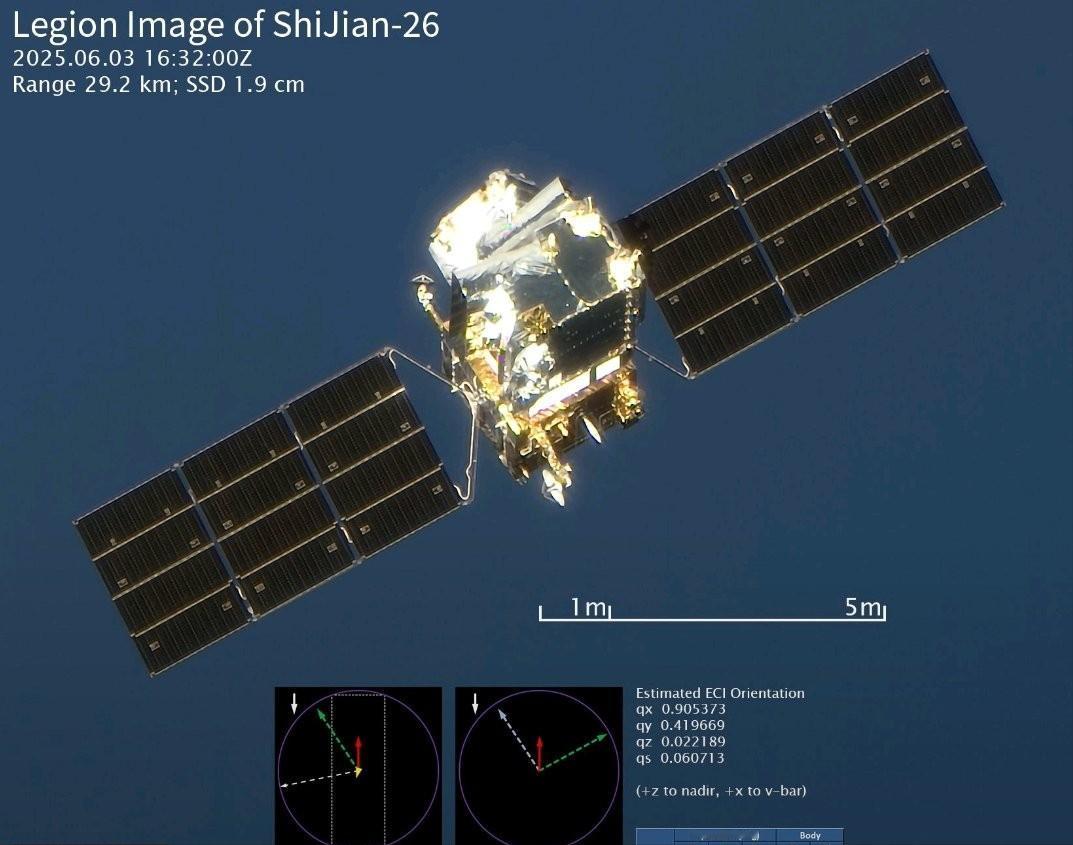

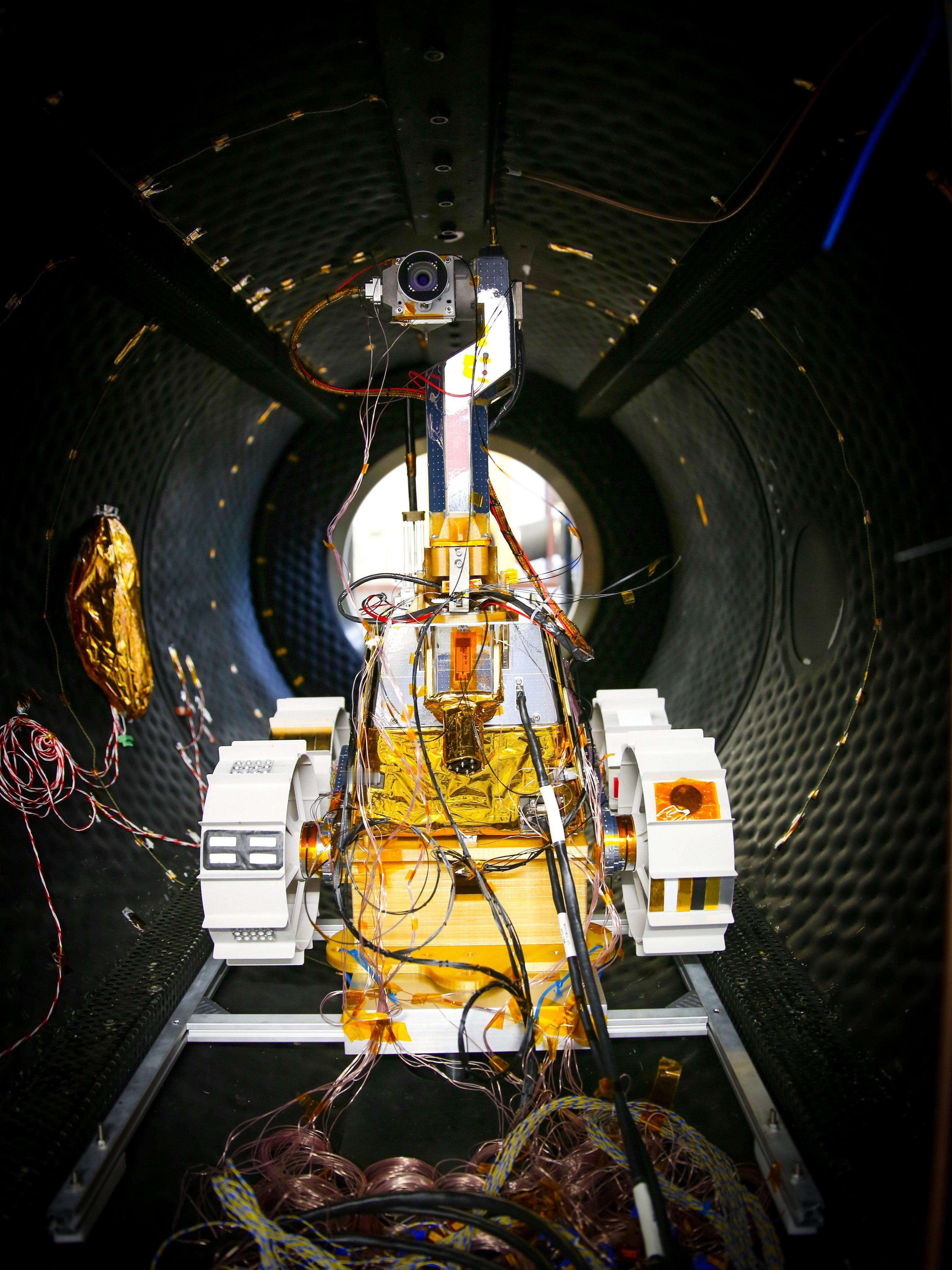

如果真的成功,中国航天将会超越所有神话!中国航天计划在距地球超千万公里处,对一颗直径约 50 米的小行星,来一场精度堪称 “发丝级” 的撞击,目标是把它的轨道精准推偏 3 厘米! 我们总习惯用“更大、更远、更强”来衡量太空探索的成就,但中国计划在2027年前后执行的一项任务,却要我们把目光聚焦在一个小到不可思议的数字上——3厘米。 在超过一千万公里的深空,去精准地改变一颗直径50米小行星的轨道,只偏离3厘米。 这听起来是不是有点反直觉?这背后藏着一个远比技术炫技更宏大的图景,它标志着我们看待宇宙的方式正在发生改变,从征服转向治理,而这3厘米,就是一把全新的标尺。 这次任务的核心,压根就不是好莱坞电影里那种炸毁一切的暴力美学,它更像是一场宇宙级的“微创手术”。追求的不是力量的宣泄,而是控制的极致。 想想看,那是一个距离我们超过地月距离26倍的地方,目标仅仅50米大小,还在高速飞行、不停旋转,自身的引力小到几乎可以忽略不计。要在这种条件下完成厘米级的轨道微调,难度堪比在狂风暴雨中,闭着眼睛用一支箭射中一只飞舞的苍蝇。 美国宇航局在2022年也执行过DART任务,但中国的这次挑战堪称“地狱级别”。目标更小、距离更远、精度要求更高。 这说明我们追求的不是简单复制,而是要探索一种“四两拨千斤”的干预能力,看看用最小的代价,能否在威胁萌芽阶段就将其扼杀。这才是应对真实灾难(比如恐龙灭绝事件)最理性的答案。 要实现这惊人的3厘米,靠的绝不是一个孤胆英雄。它背后是一整套“侦察-决策-打击-评估”的完整作战体系,这次任务的真正目的,就是全面验证这套体系的可靠性。 任务团队不是一个航天器,而是一个协同舰队。首先,一个先行探测器会抵达目标,像个侦察兵一样,对小行星进行全方位的精确扫描,摸清它的质量、成分、旋转速度等所有关键参数。 这些数据是构建精准撞击模型的基础。随后,撞击器才会出发,在精确计算的轨道上实施全速撞击。最后,一个伴飞的观测器或地面望远镜会实时监控撞击后的效果,用真实数据来验证我们的模型是否准确。 这套体系整合了深空自主导航、轨道预判、微引力姿态调控等一系列尖端技术,是中国在探月、探火和空间站建设等一系列成就之后,航天能力的系统性升级。 这不仅是中国首次,也是人类历史上第一次尝试如此复杂的协同行星防御演练,它的价值在于为未来建立一套可复制的作业标准。 这次任务也标志着中国航天角色的深刻转型。我们不再仅仅是宇宙的探索者,更开始成为人类文明的守护者,甚至是规则的制定者之一。 这种转变,是将太空从一个纯粹的科研领域,提升到了关乎物种存续的“生存边界”来考量。 当一些国家还在热议小行星采矿的商业价值时,中国已经在为如何应对已知约2000颗潜在威胁小行星的共同风险,布局实际的解决方案。 行星防御能力,是当今世界极其稀缺的战略资源。放眼全球,真正有能力进行实战干预的,只有中国、美国,欧洲或许能算“半个”。 因此,中国的这次行动,不仅是为自己,更是为全人类提供一份公共安全产品,体现了一个大国的担当。 一旦成功,中国将有能力在未来的全球行星防御合作中发挥主导作用。这不再是跟跑或并跑,而是在关乎地球命运的重大议题上,成为议程的设置者之一。 所以,这3厘米,既是中国航天精密控制能力的极致体现,更是一个全新战略思维的起点。 这次遥远的撞击,最终守护的,是我们脚下这颗脆弱的蓝色星球。 它在回答一个终极的问题:当那“万一”的灾难真的来临时,谁能为人类的未来,留下一条真实可靠的退路?中国,正在用行动给出自己的答案。 参考资料:新民周刊——新民一周|对撞小行星