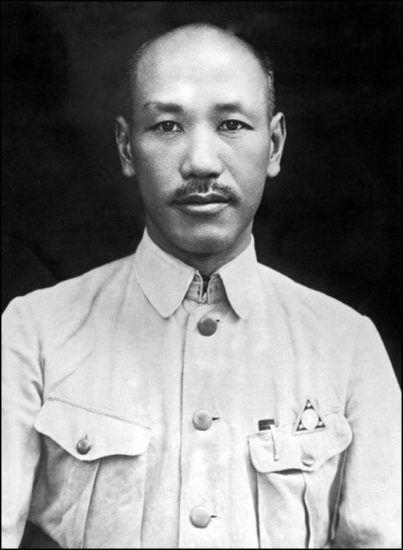

九一八:比不抵抗更痛的,是堡垒从内部瓦解 提起九一八事变,很多人脑海里会浮现出一个刺痛的画面:一小股弹药匮乏的日军,追着装备精良的东北军肆意推进,将他们逐出军营。但历史的真相,远比这单一的“不抵抗”标签更复杂、更沉重——那场国耻的背后,是东北军内部早已溃烂的疮疤,是汉奸与内鬼织就的罗网,将整个东北的防御体系蛀成了空壳。 1931年的东北,早已不是铁板一块。表面上仍属东北军版图,实则各将领貌合神离,人心涣散。张学良并非汉奸,却在识人用人上犯了致命错误——他重用的人里,藏着不少早已心怀异志的“内鬼”,小集团被日本人和宗社党渗透得如同筛子,军队指挥系统近乎半瘫痪,所谓的“抵抗能力”,早已在内部的离心离德中被消磨殆尽。 最讽刺的莫过于吉林省的防务。省主席张作相不在任时,代行职权的竟是宗社党人爱新觉罗·熙洽——这个一心想恢复满清统治的人,其政治立场几乎人尽皆知,却依然能得到张学良的信任。更令人齿冷的是,策划九一八事变的350万经费中,有150万正出自熙洽之手。他以“封疆大吏”的身份,亲手为侵略者递上了屠刀的经费,将吉林的安危彻底出卖。 日军为确保事变之初就能压制中国军队,从旅顺要塞调来了2门240毫米重型榴弹炮。这种体积庞大的重炮,拆解运输本难掩踪迹,可在汉奸的暗中配合下,竟能悄无声息地运进沈阳城,摆到东北军的眼皮底下。敌人的武器能畅通无阻,恰恰印证了当时东北防务的“内防”早已形同虚设——不是看不见,是“自己人”根本不想让你看见。 东北军参谋长荣臻的所作所为,更将这种内部的腐朽暴露无遗。早在九一八之前,他处理“中村震太郎间谍案”时,投敌倾向已初现端倪,可张学良对此不闻不问,放任隐患滋生。等到事变爆发当天,荣臻竟在忙着大摆寿宴,东北军诸多军官争相赴宴,军营里连主事的人都没有。当日军的炮火响起时,军队群龙无首,连基本的应战指令都无法传递,何谈抵抗? 我们回望九一八,不该只停留在对“不抵抗”的愤怒里,更要看到:外侮从来不是突然降临的灾难,当一个国家的内部出现裂痕,当汉奸与内鬼开始蛀空根基,再坚固的防线也会崩塌。那场悲剧早已印证一个道理:内乱不除,汉奸不惩,国之安宁便无从谈起。 今天我们铭记九一八,不只是为了缅怀先烈、铭记国耻,更是为了警醒自己:守护国家的团结与统一,警惕任何试图分裂内部的力量,才是抵御外侮的根本。历史的教训不能忘,也不敢忘——因为忘记过去,就是对未来的背叛。