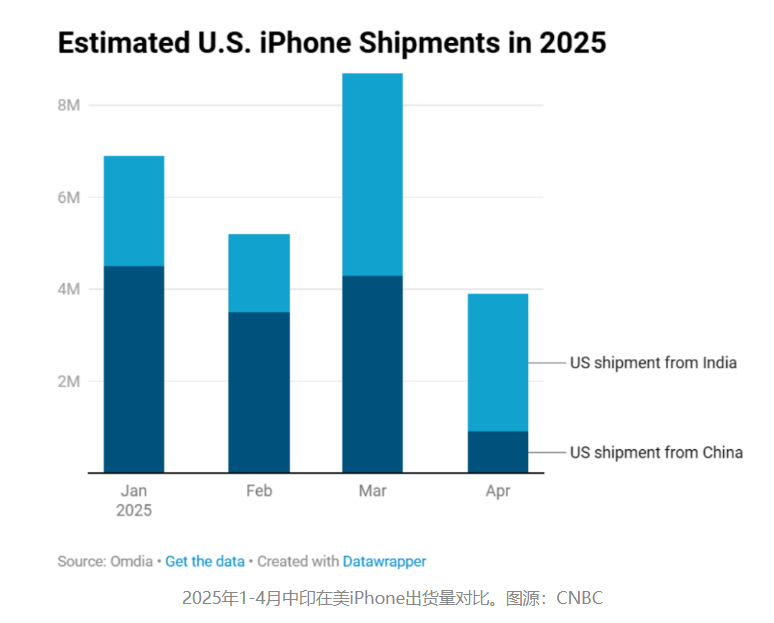

看到一个挺有意思的观点:如果欧美国家给越南、印度这两个国家长期免关税,不出十年,当地的工人工资可能反超中国。到时候咱们搞不好会出现“逆向打工潮”,不少人可能要往越南、印度的工厂跑。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 越南这几年确实火了,很多外贸订单源源不断涌进去。鞋子、衣服、电子产品,甚至手机和电脑的组装,越来越多工厂落在越南。订单多了,工厂忙了,当地工资自然跟着上涨。 现在越南一些行业工人的待遇,已经能和中国一些中小城市的工厂差不多。印度的起点低一些,但凭着人口多、劳动力便宜,也吸引了不少国际厂商去试水。很多人看到这种情况,就觉得十年后他们的工资一定能超过中国。 问题是,工资能不能涨,不光看订单多少,还得看生产力硬不硬。企业不是做慈善的,如果工资涨得太快,效率跟不上,利润被吃光,订单立马就会跑。 越南的问题挺明显,产业链不完整,很多关键零件、生产设备甚至包装材料,都得从中国运过去。万一上游供货一出问题,工厂就只能停工。 再加上电力供应不稳定,港口动不动就堵,旺季的时候货物排好几天都走不出去,这些都是成本。企业算账的时候,自然会犹豫要不要继续留在越南。 印度的短板跟越南又不一样。它的市场很大,人口多得惊人,但运输效率实在拖后腿。港口常年拥堵,内陆运输慢得让人头疼。人虽然多,可真正能上手复杂工序的熟练工少得可怜,培训慢,离职率还高。 对那些接大批量、周期紧的外贸订单的企业来说,这都是隐形成本。外企在印度建厂,得花大量钱去培训和管理,还得担心人员流动带来的麻烦。长期算下来,成本并不便宜。 反过来看中国,情况就完全不一样了。 中国早就不靠“便宜劳力”吃饭了,过去十多年里,一直在完善完整的产业链。原材料、零部件、设备、物流……几乎所有环节都能在国内找到配套。 正是这种产业链的完整性,让中国在全球供应链里有着极强的稳定性。国际客户把高难度、高附加值的订单交给中国,很少担心供应会断档。 更重要的是,中国制造业这几年升级速度特别快。新能源车、智能制造、自动化设备、机器人,这些领域都已经走在世界前列。 工厂里的岗位也在不断升级,很多原本拧螺丝的工人,现在都能操作复杂设备、维护自动化生产线。这些岗位的工资和技术含量自然比简单体力劳动高得多。 外界经常拿“订单外流”说事儿,说中国的工厂订单跑到越南、印度去了。其实仔细看就知道,流出去的大多是服装、玩具、塑料制品、低端电子组装这种低利润的活儿。 在中国的出口结构里,这类产品的占比一年比一年小。真正高利润、技术门槛高的环节,比如高精密零件、芯片封测、复杂设备制造,依然牢牢掌握在中国手里。 换句话说,越南和印度接到的是“剩下的蛋糕”,而中国则在做更精细、更赚钱的环节。这就好比一个饭局,有人切菜洗碗,有人负责炒大菜。越南、印度更多还是在干“切菜洗碗”的活儿,中国依然是主厨。 再说工资上涨这件事。工资涨本质上是生产力提高的映射,不是单纯靠政策或者关税优惠就能维持的。 如果基础设施跟不上、技术储备不够,企业利润被挤压,那工资上涨就难以持续。越南、印度这几年确实迎来了一波红利,但一旦遇到全球经济下行、能源价格大涨或者政策失误,增长速度立马就可能掉头。 中国的打法其实已经给出了答案:制造业升级,带动高技能岗位的需求。流水线工人慢慢转型成技术工人,能操作自动化设备、能维护智能系统。这种转型短期可能会让一些人转岗,但长远看,整体收入和生活质量是往上走的。 所以,说“逆向打工潮”,其实是想得太简单了。工资数字只是表象,真正决定工人流向的,是产业链的高度、供应链的稳定性和生产效率。 越南和印度未来工资还会涨,但涨到一定程度后,企业会重新算账。如果发现他们已经失去低成本优势,却又没有足够的技术和产业链支撑,那订单很可能会再转移。 从全球角度看,欧美资本确实在努力分散风险,不想把鸡蛋全放在中国篮子里,才不断推动产业转移。但这种转移更多是“补充产能”,而不是“取代中国”。说白了,就是在找备用工厂,而不是要换掉主工厂。 未来十年,中国不会轻易失去制造业的话语权。相反,会继续通过技术突破和全产业链优势,牢牢占住高利润的核心环节。越南和印度会发展得更快,但它们更像是在补齐全球供应链的短板,而不是要成为新的“世界工厂”。