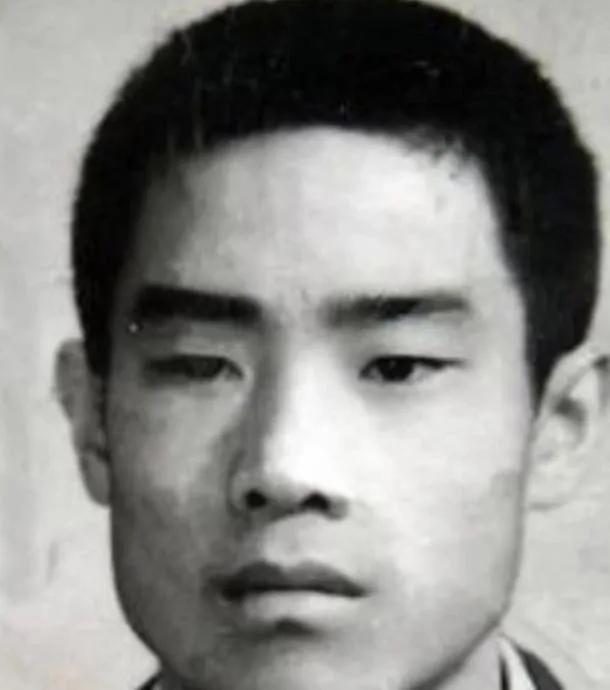

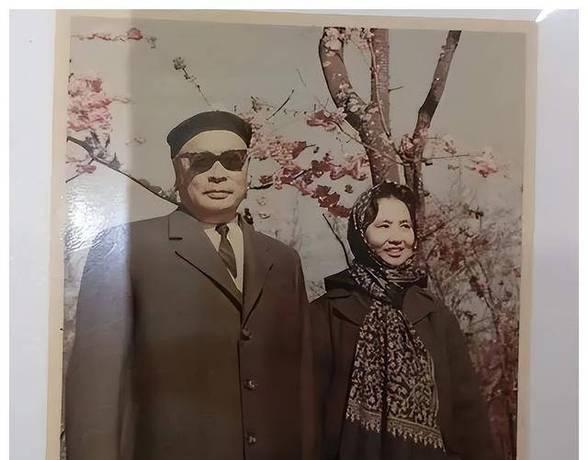

1983年9月24日,开国元帅朱德的孙子因强奸罪被判处死刑。一声枪响后,朱国华的生命定格在了25岁…… 1983年9月24日,天津郊外的刑场,晨雾未散,车队缓缓驶来。 二十多辆囚车一字排开,人群鸦雀无声。戴着手铐的青年,被押下车,双手反绑。他就是朱德的孙子朱国华。 随着一声清脆的枪响,25岁的生命定格在血泊之中。 这一幕震动全国,也让无数人第一次直观地意识到:身份和出身,不能成为逃避法律的盾牌。 如果把时间倒回二十多年前,没人会想到这个结局。 1957年,朱国华出生在北京,血脉里带着“开国元勋”的烙印。 家里住在四合院,日子虽不算奢华,却规整平淡。 院子里有一棵枣树,秋天结满果实,餐桌上常常是米饭配上几碟素菜。 饭后,他或背诵课文,或练书法,老师常夸他聪明,邻里也称他为“好孩子”。 家人寄予厚望,盼他能像祖辈一样,为国家出力。 然而,命运的轨迹从父亲去世开始拐弯。 1974年,朱国华17岁时,父亲朱琦心病去世,这个家庭的支柱轰然倒塌。 两年后,爷爷朱德也离开了人世。 短短两年,接连的丧亲让朱国华失去了两个最重要的“约束者”。 没人再能管得住他,他的性格和生活方式开始松动。 一开始,只是和朋友闲逛,喝点酒,耍些小聪明。 渐渐地,他出入舞厅和夜场,染上追求刺激的习惯。 身份背景让他享有“特权”,在餐馆吃饭常常不用结账,服务员不敢追问。 他的生活开始与儿时的清简背道而驰,堆满酒肉的餐桌,取代了从前的粗茶淡饭。 他本该继承的“家风”,在灯红酒绿中渐渐模糊。 1979年,他彻底滑向深渊。 与一群狐朋狗友混在一起,他们打着“舞会”的幌子,诱骗年轻女性,甚至在饮料中下药,然后实施侵犯。 朱国华常常带头,甚至亲自挑选目标。一次次丑恶行径,留下一地血泪。 他仗着自己的身份,认为受害者不敢声张,觉得自己永远不会出事。 那时的他,大概以为自己站在“安全区”里。 可法律的天平,终究不会因为血统而倾斜。 1982年,天津警方接到举报,经过数月调查取证,终于将他和同伙一网打尽。 案情披露后,社会一片哗然,人们震惊的不只是残忍的手法,更是这名罪犯的身份。 审判过程异常迅速,一审判死,二审维持原判。 短短几天,尘埃落定,判决书上写得清清楚楚:罪恶滔天,民愤极大,必须严惩不贷。 行刑当天,朱国华面无表情,长发遮住脸庞。 车队经过繁华的街道,人群窃窃私语,许多人第一次亲眼见到“王子犯法”的场景。 最终,那声枪响把所有幻想击得粉碎。 所以说,出身再显赫,也挡不住自己一步步的沉沦。 父辈的光环,本该是指引,却在他身上变成了遮羞布。 他没有守住原则,反而利用身份掩盖罪行,最终把自己推向死路。 这起案件之所以在当年引起全国震动,不仅仅是因为作恶者的背景,更在于它传递出的信号。 法律面前,人人平等,无论你是谁的子孙,走上犯罪道路,等待的必然是惩罚。 对今天的人来说,朱国华案仍值得我们反思。 家庭教育的重要,环境的影响,以及个人的选择,每一步都能决定人生的方向。 靠祖辈的功绩不能换来免死金牌,任何人都必须为自己的行为负责。 那一声枪响,不仅结束了一个年轻生命,也在提醒世人: 真正能护佑一生的,不是出身,而是自律与清白。