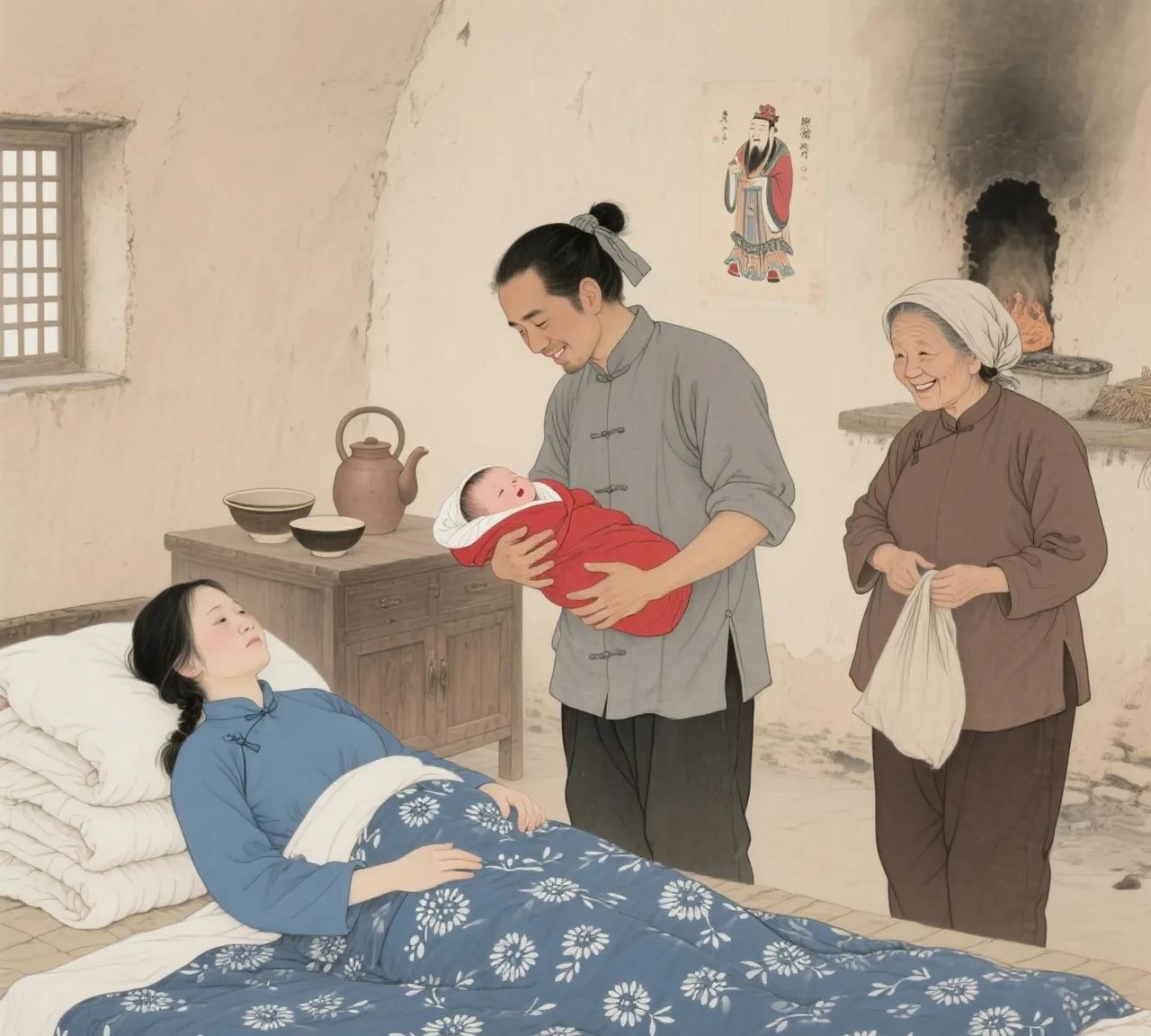

清朝末年湖北武昌人陈广在四川当仆人,辛辛苦苦攒了五十两银子,由于年纪大了,准备带上银子回老家养老,可又担心路上被偷被抢 陈广蹲在雇主家的门槛上,手里摩挲着那个装银子的布包,指节都泛了白。五十两银子,是他给人洗衣、挑水、喂马,攒了整整八年的血汗钱,每一个子儿都沾着他的汗味,哪敢有半点闪失?雇主见他愁眉不展,递来一杯粗茶:“老陈,你不如把银子藏得隐蔽些,别露了财气。”这话点醒了陈广,他翻出自己穿了三年的蓝布褂子,找厨娘要了半根粗棉线,在褂子内侧缝了个夹层。银子分成两份包进油纸里,小心翼翼塞进去,再用针线密密麻麻缝严实,摸上去跟普通衣料没两样。出门时,他就穿这件褂子,外面套件旧马甲,布包里只装些干粮和换洗衣物,看上去跟寻常赶路的老人没区别。 走了没两天,到了嘉陵江边要坐渡船。船上三个汉子光着膀子,胳膊上纹着刺青,眼神直往他的布包上瞟。陈广心里一紧,赶紧把布包抱在怀里,假装打瞌睡,耳朵却竖得老高。其中一个汉子凑过来问:“老丈,这是要回哪去?”陈广故意装哑,指了指嘴又摇了摇头,汉子撇撇嘴,转身跟同伴嘀咕了几句。他这才悄悄松了口气,原来出门前雇主特意嘱咐,遇到可疑的人就装哑巴,少说话能少惹麻烦。渡船到岸时,那几个汉子先下了船,还回头看了他两眼,陈广没敢耽搁,拎着布包快步往镇上走。 到了晚上住客栈,陈广刚把行李放下,就看见大堂角落里有个老婆婆在抹眼泪。上前一问才知道,老婆婆的盘缠被偷了,连回家的路都走不了,已经两顿没吃饭了。陈广摸了摸怀里的银子,又看了看老婆婆干瘪的嘴唇,心一软,从口袋里摸出两个铜板递过去:“老人家,先买个馒头垫垫肚子吧。”老婆婆接过铜板,眼泪掉得更凶了,拉着他的手说:“大好人啊!我家就在前面的李家村,你要是往湖北走,明天别走红土坡那条大路,最近有山贼在那边出没,走村后的小路更安全,还能少绕十里路。” 第二天陈广照着老婆婆说的,绕到村后的小路。走了没多久,天就变了,下起了小雨。他年纪大了,腿脚本就不利索,泥路滑得很,走得越来越慢。这时,后面来了辆驴车,赶车的是个二十来岁的小伙子,隔着雨帘喊他:“老丈,你也是往湖北去的吧?我爹是武昌江夏的,我这是回老家,你要是不嫌弃,就上来搭个便车!”陈广又惊又喜,赶紧道谢上了车。小伙子叫李柱子,是个跑买卖的,为人实在,知道陈广带了养老钱,晚上住客栈时,主动跟他睡一个屋,还说:“老丈你放心睡,我年轻,帮你看着行李。” 一路上,两人互相照应。李柱子知道陈广没怎么吃过好东西,偶尔会买个肉包子分他一半;陈广则会帮着看车,让李柱子能歇会儿。走了半个多月,终于到了武昌老家。村里的人都来迎他,看着熟悉的老房子,陈广眼圈红了。他掏出银子,先给村里的私塾捐了五两,说自己没读过书,想让村里的娃多认几个字。剩下的银子,他盖了间小瓦房,买了两亩薄田,日子过得安稳踏实。 过了没多久,李家村的老婆婆竟托人给他带了一袋黄豆,说感谢他当初的两个铜板,不然自己可能走不到家。陈广拿着装黄豆的布袋子,心里暖烘烘的。后来有人问他,路上怕不怕银子被偷,他总笑着说:“出门在外,多帮人一把,路就好走了。那些好运气,都是帮人帮来的。” (根据民间口述故事整理,本文为艺术创作)