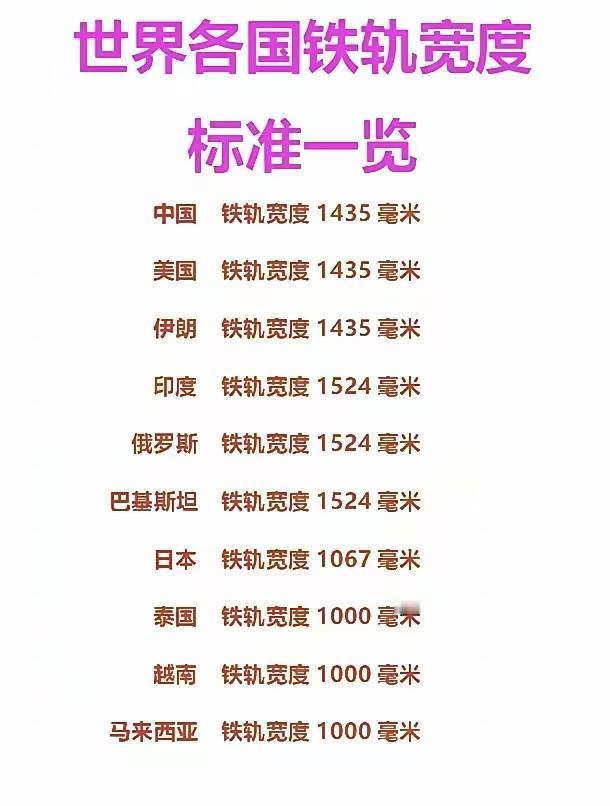

新加坡那帮领导人最近满世界提醒西方“别被中国超了”,看似替老朋友操心,实则慌自己的港口和金融饭碗被端了。这弹丸之地靠的就是全球贸易中转站和资金避风港活着,现在中国崛起正悄悄撬动它的根基。 先说说中老铁路开通后那股子冲击力。今年 5 月开始,中老铁路的水果运输量就没下来过。每天平均能运超 2000 吨水果,到了榴莲旺季,单日最高的时候,光榴莲就运了 1400 吨。以前这些货大多要走新加坡中转,现在商人们全改道了 — 谁跟钱过不去啊,管什么地缘政治! 更让新加坡坐不住的是,中老铁路还不是一条孤立的线。它是中国在修的泛亚铁路网里的重要一段。现在这条铁路正往泰国延伸,预计 2026 年能通到曼谷,2028 年还会连到马来西亚吉隆坡,最后直抵新加坡。 这条线路一旦全通,东南亚大陆的货物就不用再绕海走新加坡了。直接走陆铁联运,就能接入中国西南地区,再通过中欧班列运往欧洲。 2024 年中欧班列已经开了 1.8 万列,比去年多了 12%,货值超 2000 亿美元。其中东南亚方向的货运量占比,从 2021 年的 15% 涨到了现在的 35%。 以前中国西南地区出口欧洲的电子产品,得先运到深圳港,再经新加坡中转去欧洲鹿特丹港,全程要 45 天。现在走 “中老铁路 + 中欧班列”,32 天就能到,成本还降了 20%。这种实打实的便利,谁能拒绝? 港口生意被抢,金融端的压力也跟着来。新加坡能当资金避风港,很大程度是因为以前中国金融市场开放度不够。不少国际资金先在新加坡落脚,等机会再进中国。可现在中国的金融开放速度越来越快。 海南自贸港已经实现了跨境服务贸易负面清单管理,上海临港新片区允许外资机构直接做人民币衍生品交易。2024 年人民币跨境支付系统(CIPS)的交易规模突破 150 万亿元,比去年多了 40%。这些变化,都在抢新加坡的金融生意。 更关键的是中国和东盟做生意的结算方式变了。以前不少交易要经过新加坡换成美元,新加坡能赚一笔手续费。现在中国和泰国、马来西亚做生意,直接用人民币结账的越来越多。 2024 年中国与东盟贸易里,人民币结算占比达到 38%,比 2021 年多了 22 个百分点。 新加坡离岸人民币市场的交易量,今年上半年直接降了 18%。反观上海的离岸人民币交易量,涨了 52%。这一降一涨,把新加坡的金融焦虑全显出来了。 雪上加霜的是,东南亚其他港口也在抢新加坡的饭碗。以前新加坡是东南亚唯一的深水港,现在越南胡志明港在中方帮助下扩建了集装箱码头,2024 年吞吐量涨了 18%,其中 60% 是和中国的直接贸易货。 马来西亚巴生港引入中国的港口运营技术后,效率提了 30%,直接抢走了原本属于新加坡的 15% 的电子元件运输订单。 加上 RCEP 生效后,中国与东盟的直接贸易占比从 2022 年的 68% 涨到 2024 年的 75%,越来越多货不用经第三方中转,新加坡赚的 “过路钱” 自然少了。 2024 年新加坡港的集装箱吞吐量只涨了 3%,远低于胡志明港的 18% 和巴生港的 12%。这些数字摆出来,新加坡能不慌吗? 其实新加坡领导人反复提醒西方 “别被中国超了”,本质上是怕全球贸易和金融的 “老规矩” 被改了。以前全球经济就靠几个关键节点撑着,马六甲海峡的新加坡就是其中一个。 可现在中国在修铁路、建港口、开放金融市场,搞出了一个多线路、多中心的新网络。 在这个新网络里,新加坡不再是 “必经之路”,成了可替代的选项。2024 年欧洲流入亚洲的外资里,42% 直接选了中国市场,2021 年这比例才 25%;东南亚出口中国的农产品,63% 走陆运或直接海运,比 2021 年多了 30 个百分点。 新加坡再怎么 “操心” 西方,也挡不住商人们用脚投票。它的焦虑,说到底是怕自己的老饭碗跟不上新节奏。 毕竟全球经济的规矩,从来不是靠 “提醒” 维持的,而是靠谁能提供更高效、更划算的选择 — 这一点,中国正在用实际行动证明。