英伟达咽喉上的苏州女人她凭一颗芯撬动AI用电潮

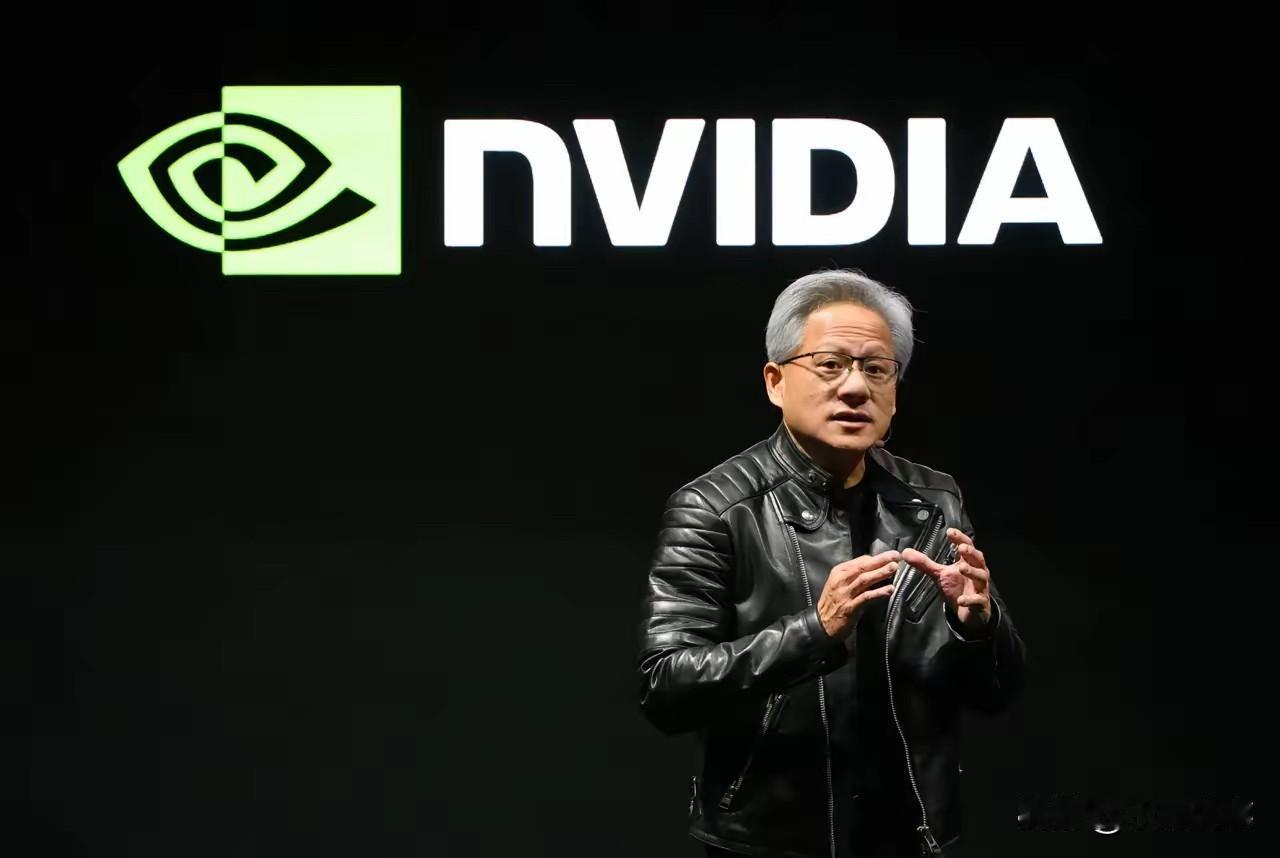

英伟达供应链里,悄然出现了一个陌生的中国公司名字:英诺赛科。

消息一出,半导体圈震动,英诺赛科股价一度暴涨63%。外界好奇,这家公司怎么杀入老黄核心名单?

英诺赛科创始人骆薇薇,是NASA出身的女博士,9年前带着一个员工从零起步,靠着一颗指甲盖大小的氮化镓芯片,成为全球氮化镓功率器件市场的头号玩家。

她做的是一块用于高压高频场景的“超级芯片”,在AI用电狂潮里成了硬通货。

为什么是她,为什么是氮化镓?

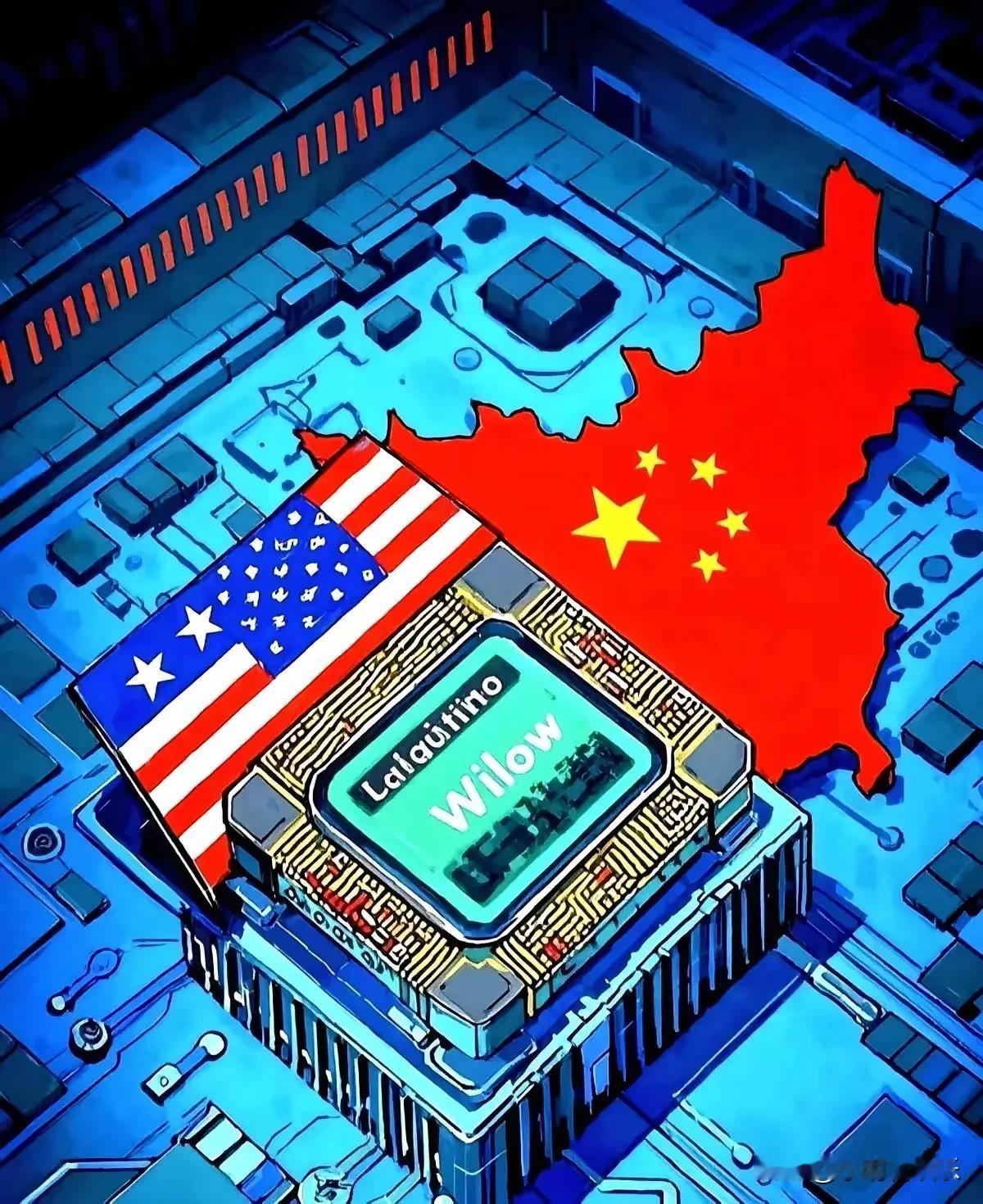

先看英伟达的痛点:AI模型越来越大,GPU算力越来越强,单个机架的功率从几百千瓦暴涨到1兆瓦。传统的供电系统压根扛不住,电缆粗得像消防水管。

英伟达干脆一刀切:2027年起全面转向800V直流架构,用更高电压压低电流,从而降低能耗。

这时,氮化镓登场。

它是第三代半导体材料,能承更高压、耐高温、高频高效,原本多用在手机快充领域,现在进入数据中心,价值体现在:

- 提高电源转换效率,减小发热

- 节省主板空间,释放更多GPU位

但问题是,氮化镓难做、贵、产能低,而骆薇薇偏偏就啃下了这个硬骨头。

她从一开始就选了最难的路径:IDM模式+8英寸工艺。

不仅要自己设计、生产、封装、测试,还要一上来就挑战当时业内没人敢碰的晶圆尺寸。

前两年几乎是“在沙漠里找水”:淘二手机器、带新手工程师泡车间、设备倒推研发……

但也因此,她抢先建成全球首条8英寸氮化镓量产线,提前6年完成被认为要10年的跨越。

今天,英诺赛科月产能1.25万片,2023年市占率全球第一,被英伟达选中也不意外。

更重要的是,骆薇薇不仅站稳了技术,还在苏州拉起产业链,建了氮化镓创新中心,带着小米、联想、比亚迪们一起“从根上改”。

这就是为什么英诺赛科坚持IDM模式,不只是代工,而是要掌握核心技术,制定行业标准。

当年那个用数学破解化学谜题的女孩,大概想不到,几十年后会凭一块氮化镓芯片,让中国半导体产业在全球舞台上拥有发言权。

她的成功不是偶然:数学磨练了她的逻辑,NASA锤炼了她的胆识。两者结合,让她敢在所有人观望时率先出手。

骆薇薇的故事证明,只要找对方向,持续投入,中国企业同样能在关键节点上站上牌桌,占据一席之地。

评论列表