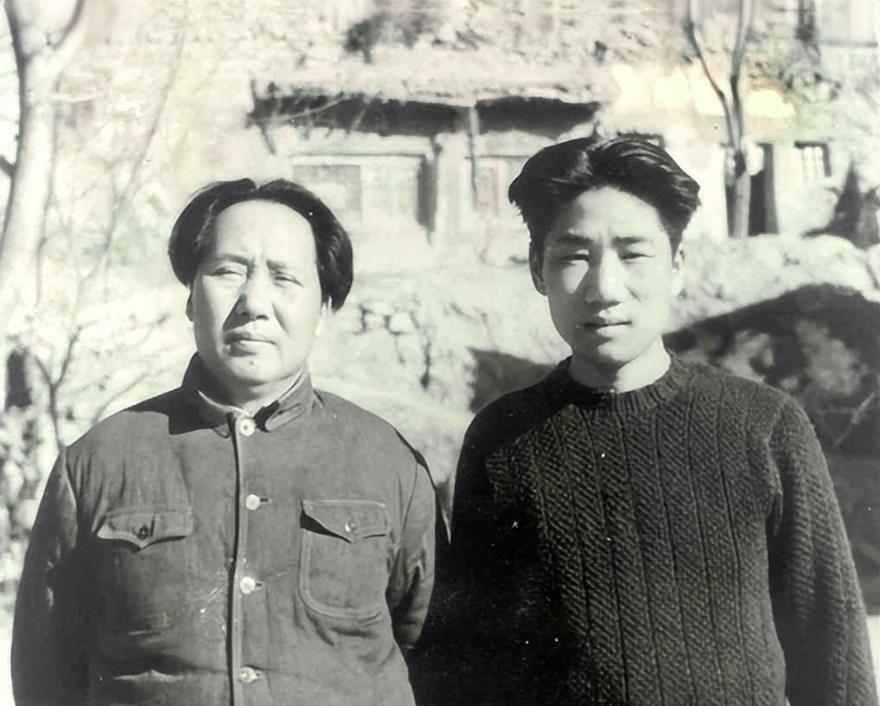

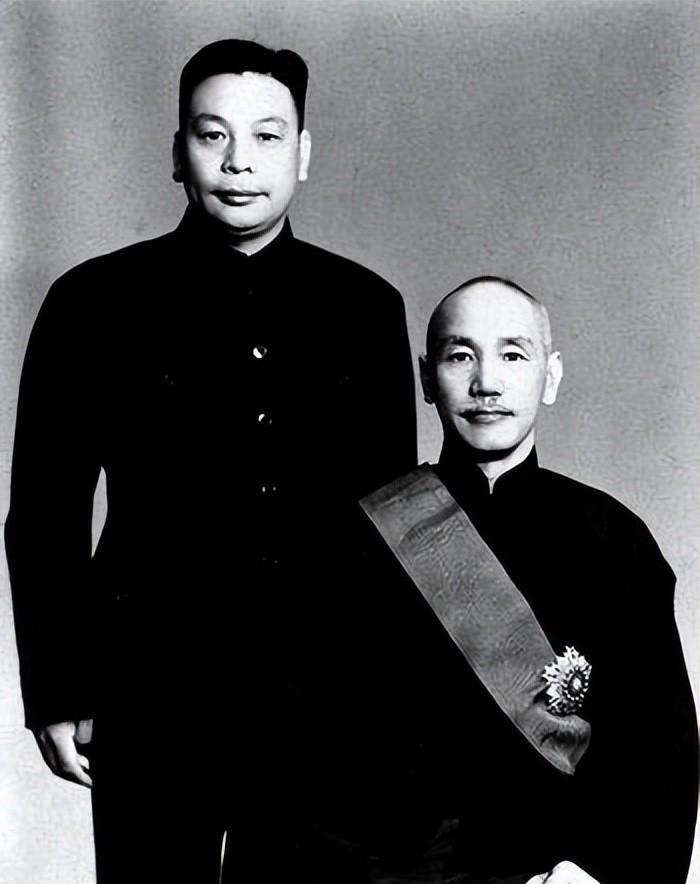

当老蒋得知毛岸英牺牲,深夜支开宋美龄,对蒋经国说了句意外的话 1951年1月的台北,冷雨敲打士林官邸的瓦楞。23点45分,蒋介石放下刚收到的密报,披着军大衣踱进长廊,脚步声在空旷的回廊里格外刺耳。侍从准备送上热茶,他摆手示意退下。几分钟后,他推开蒋经国房门。 毛岸英的死讯是通过美方情报网传来的。密报很简短:1950年11月25日,美军对志愿军司令部实施空袭,毛泽东长子当场罹难。蒋介石将电报读了三遍,眉头越锁越紧。他没有立刻告诉宋美龄,只说“稍后再议”,便独自思索。对他而言,这不只是一个敌方人员伤亡的数字,而是一段彼此缠斗数十年的恩怨又添新节点。 时间往前推一个月,北京中南海。毛泽东仍在咳嗽,身边摆着厚厚的作战简报。10月中旬的政治局会议,他只给出一个命题:研究怎样赢,而不是要不要出兵。决心既定,毛岸英主动提出随军。彭德怀担心意外,提出把他留在后方。毛泽东淡淡一句“别人孩子可以流血牺牲,我的也行”,让彭德怀无法再劝。 为保密,毛岸英编入司令部机要科,化名“刘秘书”。一身旧棉衣、同吃高粱米,他白天翻译情报,夜里整理电文。志愿军参谋孙承志后来回忆,这位“刘秘书”凌晨两点还在油灯下记录数据,谁也没想到他是统帅的长子。战争的铁律不偏不倚。11月25日清晨,美机突然投下燃烧弹,十几分钟后,指挥所成废墟。浓烟散尽,人们只找到一块被烧焦的手表——那是毛岸英留下的最清晰标记。 彭德怀写电报用了整整两小时,删删改改,只剩一百多字。军委决定暂缓上报,等毛泽东高烧退下再说。1月2日清早,秘书叶子龙递上电文。毛泽东看完,沉默良久,缓缓合上纸页,挥手示意众人退下。桌上那支原子笔静静横着,再没被挪动半分。 同一天夜里,台湾官邸灯火未熄。蒋介石走进儿子房间,示意随侍的宋美龄离开。短暂沉默后,他低声说:“毛岸英死了。”蒋经国神情平静,“战场无常。”蒋介石盯着儿子,似乎要透过这张脸看清未来的命运脉络。走到门口,他忽然留下七个字:“记住,好好活下去。”说完,推门而去。 这句话意味深长。蒋介石深知,毛泽东并不打算把江山留给家族,毛岸英虽为长子,却不是唯一的选择;可在蒋家体系里,蒋经国的位置无人可替。对手甘将亲子置于前线,这份决绝同时折射出制度差异:一个依赖血缘,一个依赖组织。 次日清晨,宋美龄才获悉详情,惊讶蒋介石的反应。她习惯以家族存亡衡量胜负,很难理解老蒋当晚的忧郁。事实上,毛岸英之死让蒋介石突然意识到,自己和毛泽东虽然旗帜相反,却都会被时代推着前行,局势的凶险面前,没有人能完全为子女筑起铜墙铁壁。 不得不说,这起牺牲对志愿军士气是一次沉重打击,但前线并未因此停歇。1951年春节攻势照常展开,第二年夏,双方在谈判桌上僵持,战争以另一种方式继续。毛泽东在回信彭德怀时仅写一句:“勿念,继续打。”四个字,冷硬如铁。 多年后,整理主席遗物的工作人员发现一个小木箱,里头静静躺着那块手表和几张发黄的笔记纸。字迹清晰,纸角卷曲,半页上写着俄语单词,半页上是未完成的译稿。手表停在11点30分,指针再未跳动。箱子被重新封存,无标签,无说明。 蒋经国最终继承政权,却终身未敢轻言“家天下”一词;毛岸英长眠异乡,成为抗美援朝烈士名册上默默的一行。历史没有剧本,却留下两条截然不同的路:一条延续父子政治的权力逻辑,一条将个人生死与国家命运并置。那一夜台北雨声淅沥,七个字飘散在潮湿空气里,记录了失败者的警觉,也映照出胜利者付出的代价。