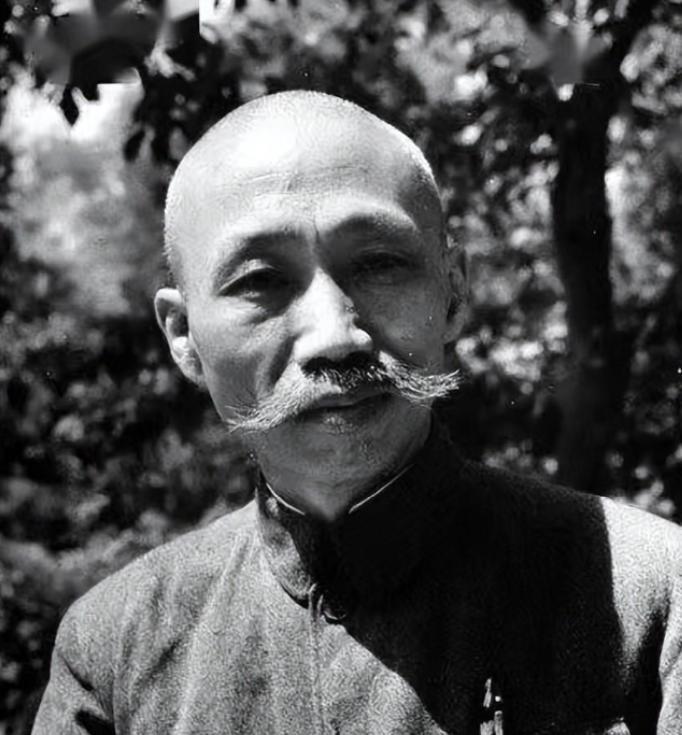

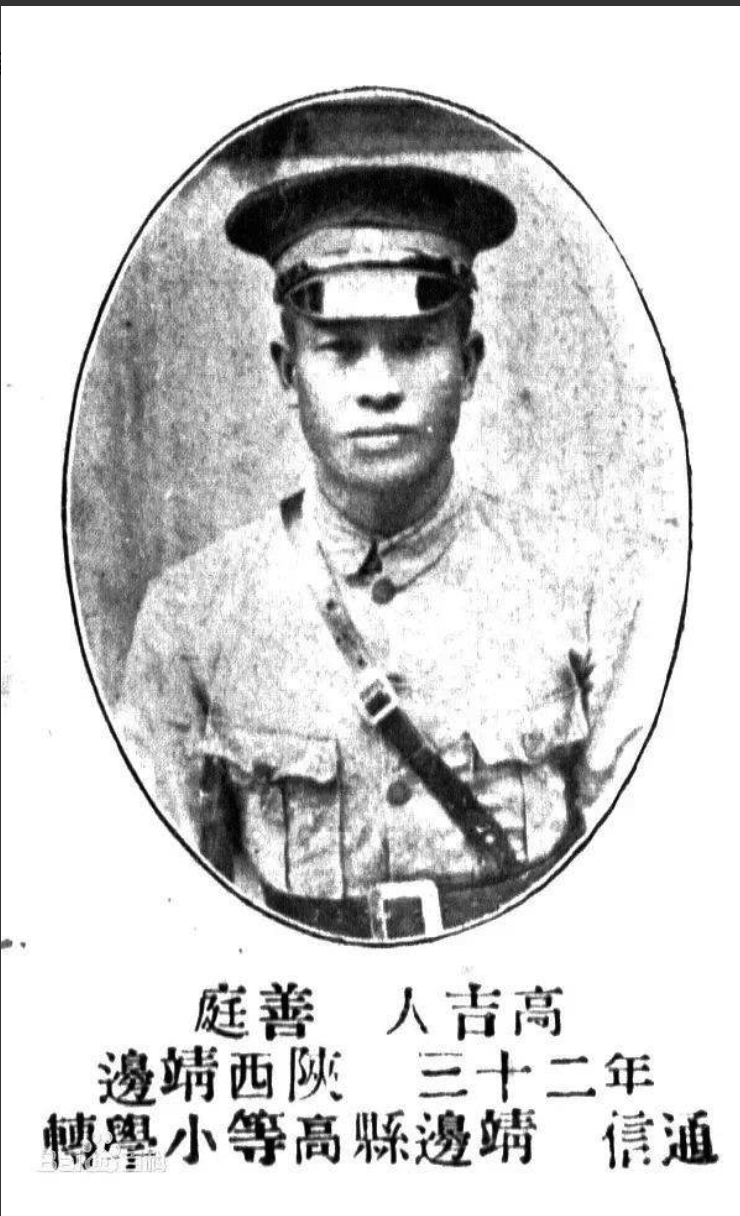

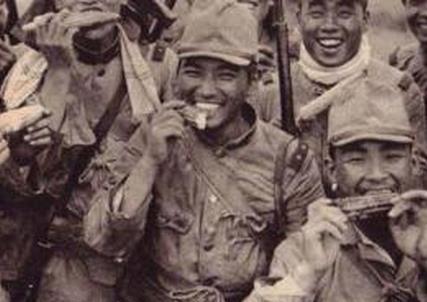

1932年,一个地主老太为了支持儿子抗日,变卖全部财产,有人劝她留一点,她却回应:“连命都要没了,还要这些钱干什么?” 说这话的人,史书上没留全名,只知道她姓高,是当时东北抗日义勇军将领高文斌的母亲,就叫她高母吧。 1931年,“九一八”事变爆发,东北军不抵抗,三个月,整个东北就丢了。那会儿的东北是啥样?天是灰的,人心也是灰的。但总有那么些人,心里的火是灭不掉的。高文斌就是其中一个,他拉起了一支队伍,叫“抗日救国军”,跟日本人死磕。 打仗,说白了就是打钱。没钱,没人,没枪,你拿什么跟装备精良的关东军打?高文斌的队伍,跟当时所有自发组织的义勇军一样,穷得叮当响。士兵穿着单衣在零下几十度的雪地里埋伏,饿得啃树皮,枪支弹药更是缺得厉害。 消息传回了远在热河的老家。高文斌的母亲,这位一辈子没离开过土地的老太太,坐不住了。 她是个地主,家里有几百亩地,还有不少房产和细软。在那个年代,这绝对是殷实人家,够她安安稳稳养老,甚至能让子孙后代都过上好日子。但她是怎么做的? 她做了一个让所有人都惊掉下巴的决定:卖!全部卖掉! 土地、房子、首饰……所有能换成钱的东西,一件不留。她把换来的所有钱,买了军火、药品、粮食,想尽一切办法送到前线的儿子手里。 这操作,在今天看来都堪称疯狂。现在咱们谁家要是卖套房,那都是天大的事儿,得开多少次家庭会议?老太太倒好,直接清仓了。 亲戚朋友都来劝她:“您好歹给自己留条后路啊,留点养老钱,留个小院子也行啊。” 老太太眼皮都没抬,就回了那句震人心魄的话。 1932年的东北,国都没了,家还能保得住吗?日本人打进来,是来跟你讲道理的?他们要的是你的土地,你的资源,最后是你的命。当亡国奴,你手里的金条能给你换来尊严吗?不能。 老太太一辈子生活在农村,可能没读过多少书,讲不出什么“天下兴亡,匹夫有责”的大道理。但她懂一个最朴素的逻辑:皮之不存,毛将焉附? 她不是捐了一部分,也不是号召大家一起捐。她是在用自己后半生的全部保障,去赌一个国家的未来。 高母的这笔钱,对高文斌的部队来说,就是雪中送炭。有了这笔钱,他们更新了装备,补充了兵员,在热河的长城沿线跟日军打了好几场硬仗。虽然最后因为种种原因,高文斌的部队还是失败了,他本人也辗转去了别处继续抗日,在那个最黑暗的时刻,这种来自家庭的、不计任何代价的支持,给了前线的战士多大的鼓舞? 这不仅仅是钱,这是一个母亲的嘱托,是一个中国人的骨气。 说实话,我们这个民族,在最危险的时候,总能迸发出一种惊人的力量。这种力量,不是来自庙堂之上的宏大叙事,而是来自最基层,来自像高母这样普普通通的老百姓。 他们可能一辈子没出过远门,但他们知道,脚下的这片土地,是祖宗传下来的,不能丢。 把视线拉回到今天,我们该如何理解这种“牺牲”?难道是要求每个人都倾家荡产吗?当然不是。时代不一样了,爱国的方式也变了。 但高母那种“拎得清”的精神,永远不会过时。 什么是“拎得清”?就是在关键问题上,分得清主次,看得透本质。 在个人利益和国家大义面前,她看得很清楚。国破家亡,个人财富就是一堆废纸。所以她能那么坦然地舍弃一切。 她们的故事,就像一个坐标,能帮我们校准自己人生的方向。 高母吃尽了后半生的苦,但她为儿子,为这个国家,挺直了腰杆。 我们今天的生活,是站在他们那一代人的肩膀上的。我们享受着和平,享受着繁荣,这是我们的幸运。但我们不能忘记这份幸运从何而来。 我们每个人,手里都攥着自己的“财产”——时间、精力、才华。如何使用它们,决定了我们成为一个什么样的人,也间接决定了我们的国家会成为一个什么样的国家。不必苛求每个人都成为英雄,但我们至少应该知道英雄是谁,并对他们心怀敬意。