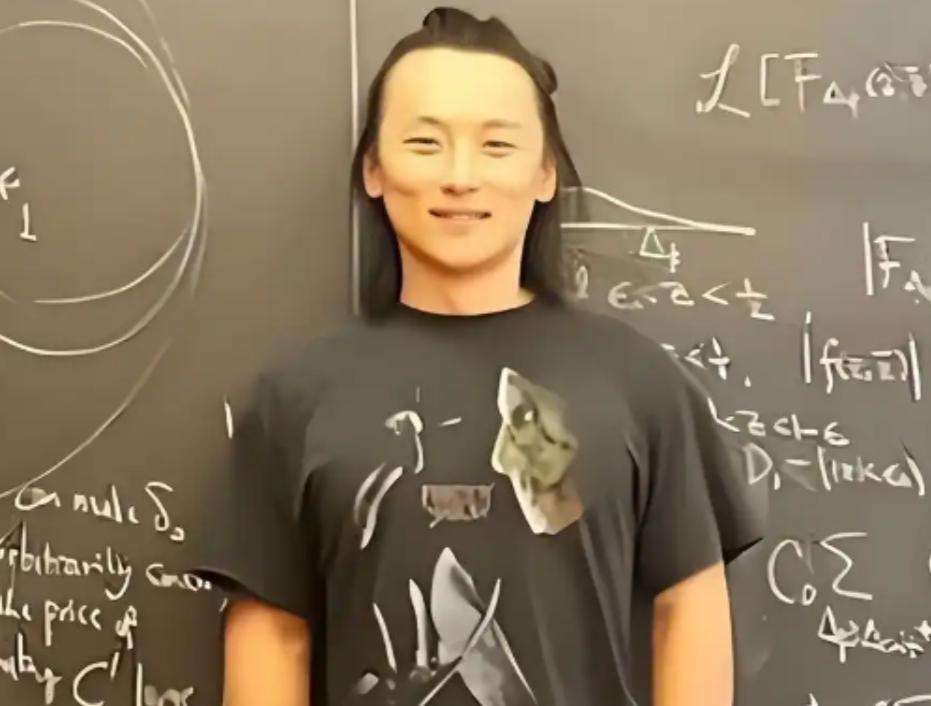

“美国再乱,也比中国强!”谁都想不到,这句话居然出自我国倾心培养的物理天才尹希之口——他是哈佛大学最年轻的教授,却在接受公费留学时,放弃国籍忘了本,那么他现在过得怎么样呢? 尹希在美国的日子顺畅无比,他在量子物理和弦理论领域不断发声,成为国际上能叫得上名号的科学家。 学术成果让他获得不小的声望,在哈佛拥有一席之地,这对于一个华裔学者来说是极少见的。 但在一些敏感领域,他始终会感受到那种若有若无的限制。外界看到的是无限光环,但实际情况却远没有想象中轻松。 让人更加在意的并不是他在美国的艰难或者顺遂,而是他曾经背负着怎样的过去。 12岁那年,尹希就考上了中国最知名的少年班,13岁又进入中国科大。那是一个无数人梦寐以求的位置,他得到了国家最顶尖的培养资源,享受了这个体系能给予的最好条件。 学科大佬亲自为他指导研究,政府甚至不惜动用宝贵名额送他去哈佛深造。换句话说,他的成长期几乎凝聚了整个国家的期待。很多人都曾设想等尹希回国之后,为祖国的事业添砖加瓦。 但在哈佛,他找到了自己的舞台,也找到了归属感。他不仅没有回国,反而公开讲出那句刺耳的话。对于当初花费心血培养的国人来说,这是难以接受的事情。 人们在面对这样的“昔日神童”时,心底复杂而矛盾:既为他的成就惊叹,又为他的离开生出失望。 事实上,那个年代,许多中国科研精英出国深造,绝大多数人会被国外优渥条件吸引,留在那里逐梦。尹希只是其中颇为显眼的一个。当然也有另一类人,选择了另一条路。 比如同样出自中科大的潘建伟,他同样在海外积累了重要经验,但最终还是回到了国内,重新打造实验室,从基础设施不完备的环境起步。 他和团队在量子通信领域的不懈努力,让中国一举走上世界前列。当他的科研成果受到国际认可时,那种“在本土也能干成大事”的信念,也逐渐催生了更强的人才凝聚力。 也正因为这样,尹希的事情才让外界开始思考另一个关键问题:中国究竟该用什么方法留住人才? 过去,人们总说要防止人才流失,似乎科研人员就是需要看护的稀缺资源。但事实证明,即便条件再好,光靠情感或行政压力,并不能真正让人心安。 科学家最需要的不是口头上的呼吁,而是一个能自由生长的环境。 从“挽留”到“滋养”,才是质的转变。如果国内科研能提供足够稳定的资金支持,能减少不必要的事务性羁绊,能让探索者跌倒时不被苛责,而是被重视,那些天赋异禀的人自然不会看重“走与留”这一道选择题。 只有当科研环境本身足够健康,让人在这里同样能兑现理想,那么留在本土就不是勉强,而是心甘情愿。 令人欣慰的是,今天回国的科学家越来越多。很多人不再为了头衔和待遇去国外,而是把舞台选在家门口。这不是偶然,而是说明国内科研环境确实在发生改变。 更多的年轻学者能够留下,愿意扎根,用双手建设新的世界。他们看到的已经不是二十年前的差距,而是能够承载梦想和成果的真实平台。 或许尹希的事情仍会让人惋惜,但因为有过这样的阵痛,才迫使我们加快改变,把制度和环境一步步调整得更加合适。 未来是否还会有类似的“尹希”?答案大概率是会的。但真正意义上的转折点在于,更多顶尖学者会开始认为,留下才是更优的选择。 一个国家的科研崛起,不可能寄托在某几个“海归学者”的单点突围上。科学突破本身需要厚重的土壤和久久为功的积累。 只有让更多人才能够安心,不用四处徘徊,就能安心扎下根,中国才能在未来的科技版图上占据世界一流的位置。 说到底,尹希留下的最大遗产未必是学术,而是他带来的那场讨论。这场讨论让人们意识到真正留住人才的办法不是呼喊,而是让科研变成值得长期托付梦想的事业。 一个又一个时代里都会有“尹希”,也会有“潘建伟”,而中国的未来,就决定于我们能否让更多人自愿把自己的才华,投入到这片成长中的土地里。

评论列表