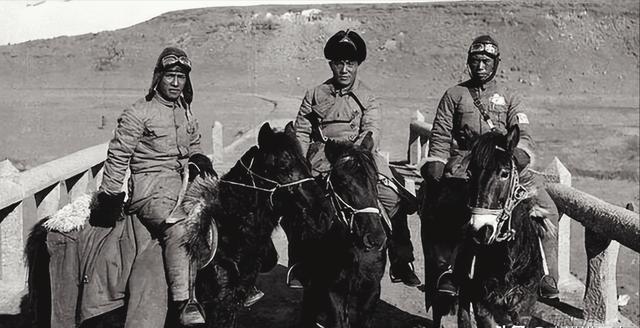

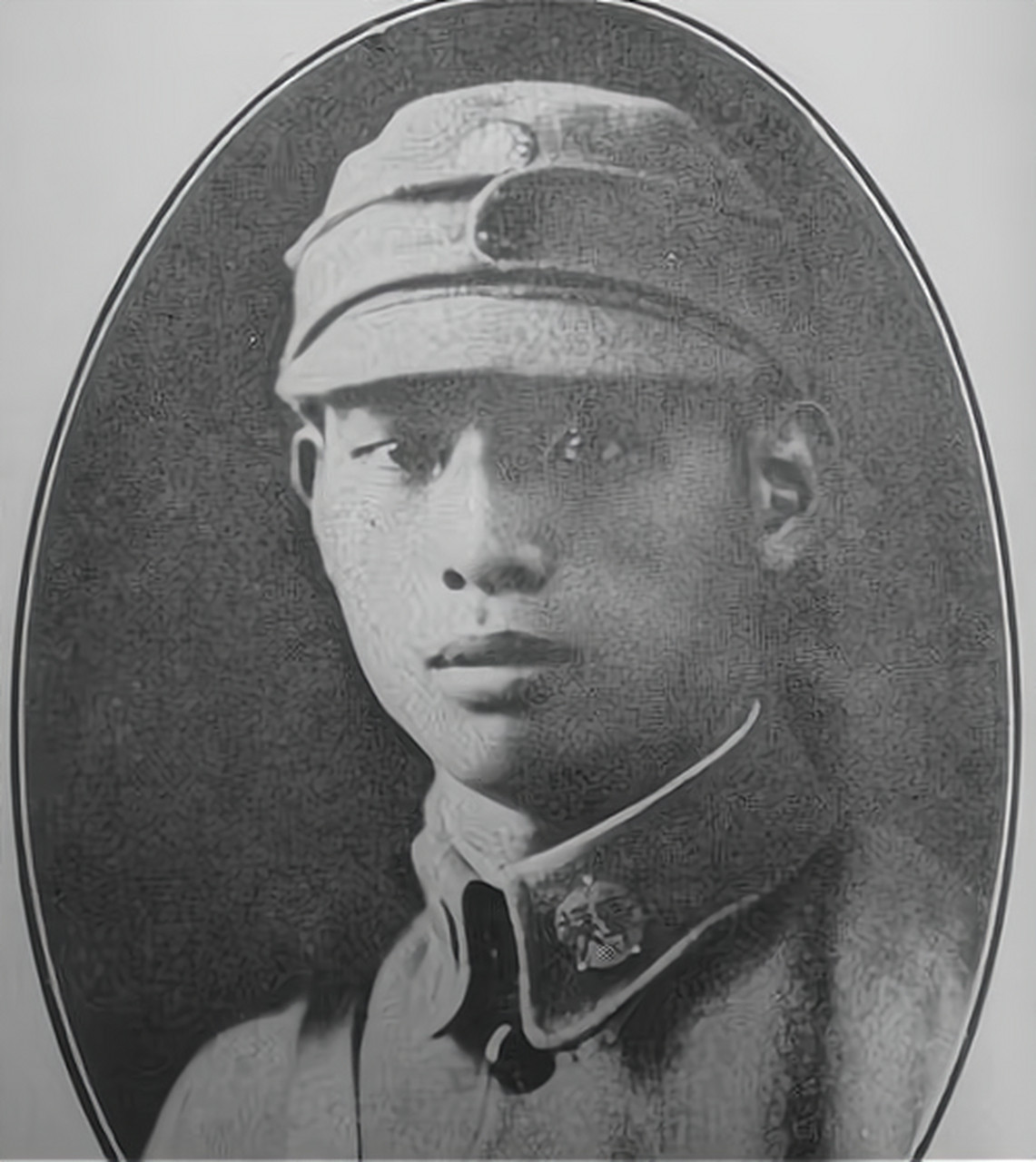

解放战争中,侦察员忽来报:有骑兵!徐新团长镇定问:有多少。侦察员却结巴了:1,1个师。徐脸色大变:快接旅部!不料电话怎么也接不通,这就意味着徐信得带着一个团在平原上阻击敌人一个师的骑兵。 一个团对一个师,还是在最不利于步兵作战的平原地带。当电话线断了,援军联系不上,27岁的团长徐信面临着军旅生涯中最严峻的考验。这不是小说情节,而是1948年涞水战役中真实发生的惊险一幕。 1948年1月,华北的冬天格外寒冷,晋察冀野战军集中1、2、3纵向涞水发起进攻。此时的解放战争已经进入战略决战阶段,双方都在为决定中国命运的大战做最后的准备。徐信,原名徐连晨,河北灵寿人。1937年9月参加八路军,同年11月加入中国共产党,当时任晋察冀野战军第3纵队8旅23团团长。 这个从太行山区走出的农家子弟,16岁就参加了八路军。别看徐信年纪不大,可他打仗勇猛,表现出众,很快获得冀中军区司令员杨成武的欣赏。从抗日战争到解放战争,他从一个普通战士成长为团长,经历了无数次战斗洗礼。 涞水战役的背景其实很复杂。傅作义作为华北的实力派将领,手下有一支王牌部队——35军。35军是全美械装备军,在华北独一无二,可以说是傅作义的”头号王牌军”。这支部队装备精良,战斗力强悍,一直是解放军的劲敌。 1948年1月7日,晋察冀野战军佯攻保定,并定攻击涞水。11日晚,对涞水城发起攻击。就在主力部队全力攻打庄瞳据点的时候,傅作义派出了他的骑兵部队前来增援。这支骑兵部队机动性强,企图从解放军的侧后发起突然袭击。 那天拂晓时分,浓雾弥漫,能见度很低。徐信正在前沿指挥所研究作战方案,身边就是一台野战电话机和几名参谋。突然,一名兄弟部队的骑兵侦察员策马疾驰而来,带来了令人震惊的消息:发现了大股敌军骑兵,数量庞大,正朝这个方向快速运动。 当徐信问有多少敌人时,侦察员结巴着说出了那个让所有人心头一紧的数字:一个师的骑兵。这意味着什么?意味着至少上万名骑兵正在向他们扑来,而徐信手下只有一个团的兵力。 更要命的是,当徐信命令通信员联系旅部时,电话怎么也打不通。失去了与上级的联系,就得不到支援,这场仗要怎么打? 在这种情况下,徐信展现出了一名优秀指挥员应有的素质。他没有慌张,而是迅速联系了相距不远的22团团长张英辉。两人在电话中快速制定了联合作战方案:将两个团的重机枪和迫击炮集中起来,利用地形优势设置伏击圈。 他们选择的战场是一片开阔地,左侧有小河,右侧是山包和树林。这种地形虽然不利于步兵机动,但正好可以限制骑兵的冲击,同时便于设置火力点和预备队。 当大批敌军骑兵出现在地平线上时,那场面确实震撼。黑压压的马队如乌云般涌来,马蹄声震天动地。敌人展开成扇形队形,挥舞着马刀开始冲锋。这是典型的骑兵集团冲击战术,威力巨大,如果阵地被突破,后果不堪设想。 关键时刻,徐信沉着冷静,等敌人冲到最有效射程内才下令开火。12挺重机枪同时怒吼,密集的火力网瞬间覆盖了冲锋的骑兵群。冲在前面的骑兵应声倒下,后面的马队被堵住去路。迫击炮适时开火,炮弹在敌群中开花。两翼的预备队也及时出击,形成了三面夹击的态势。 这一仗打得非常漂亮。敌骑兵以为遭遇了解放军主力,不敢继续进攻,开始撤退。徐信和张英辉用两个团的兵力,成功阻击了敌人一个师的骑兵,为主力部队攻打涞水争取了宝贵时间。 此役,共歼国民党军8000余人,击毙第35军军长、参谋长、新编第32师师长等高级将领。涞水战役的胜利给刚上任的傅作义以沉重打击,也成为解放战争中一个重要的转折点。 这场战斗让徐信声名鹊起,也为他后来的军旅生涯奠定了基础。新中国成立后,他参加了抗美援朝战争,在朝鲜战场上再次展现了出色的指挥才能。1982年12月~1992年10月任中国人民解放军副总参谋长,1988年被授予上将军衔。 回过头看这场战斗,徐信能够以少胜多,关键在于几个方面:首先是冷静的指挥和正确的战术运用;其次是与兄弟部队的密切协同;再次是充分利用了地形优势;最后是部队的顽强战斗精神。这些都体现了人民军队的优良传统和战斗作风。 涞水战役中的这一幕,不仅是解放战争史上的经典战例,也反映了那个时代人民军队指挥员的成长历程。从一个农村青年到开国上将,徐信的人生轨迹见证了那个伟大时代的风云变幻。 那场平原阻击战至今读来仍让人热血沸腾。一个团对一个师,徐信团长是如何做到的?您觉得这场战斗的成功关键是什么?欢迎在评论区分享您的看法,让我们一起重温那段峥嵘岁月。