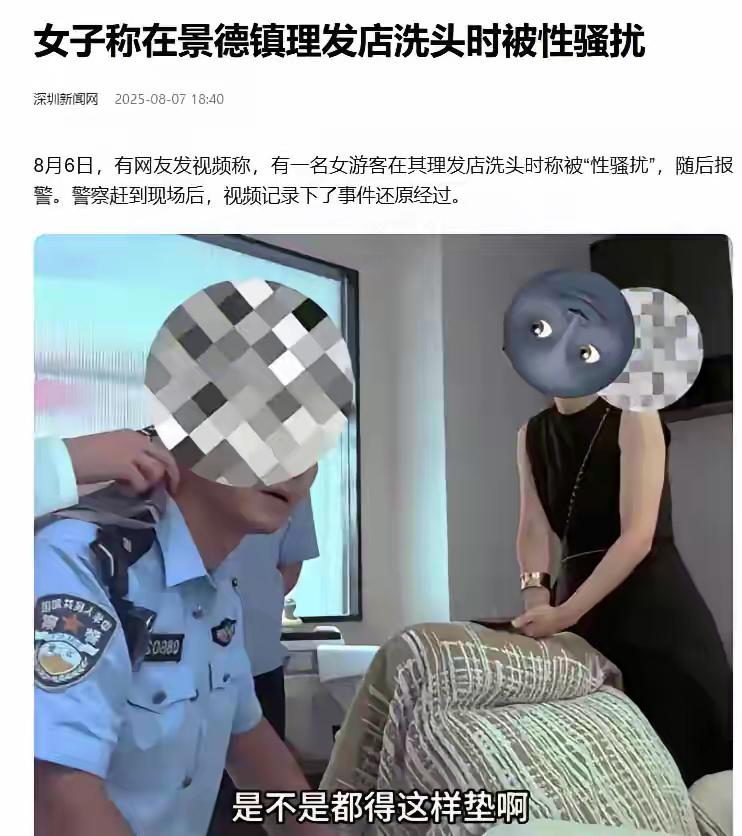

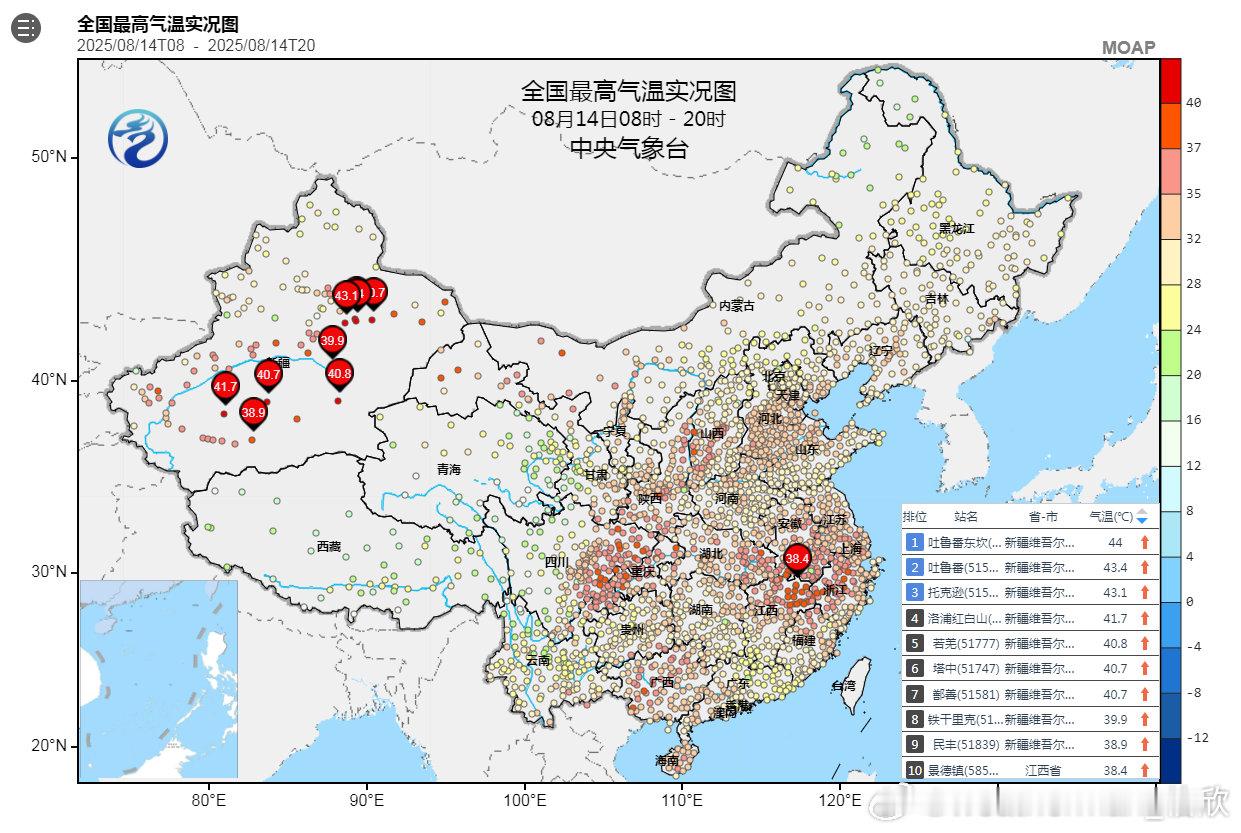

“不能让你白摸吧!”江西景德镇理发店毛巾接触事件引发权益边界争议:服务规范与个体感知如何平衡? 8月6日,江西景德镇一家普通理发店上演了一场意料之外的纠纷,将服务行业的身体边界问题推至舆论焦点。一位女游客在洗头过程中,因店员垫毛巾时的短暂皮肤接触,坚称遭遇“性骚扰”并要求赔偿,店方则坚称操作合规,警方介入后事件仍悬而未决。这场争议不仅折射出个体权益感知的差异,更暴露出服务行业操作规范与公众认知之间的模糊地带。 事件回放:毛巾接触引发的“性骚扰”指控 据当事人描述,当晚6时许,该女子前往理发店洗头。17岁的学徒店员按常规流程,将毛巾垫入其衣领以防水流浸湿。过程中,店员手指为固定毛巾边缘,短暂触碰了女子后脖颈皮肤。女子当时未表异议,付费离店。然而,经家人提醒后,她转而认为此举“故意且逾矩”,次日返回要求道歉并索赔,坚称“不能白摸”。 双方对峙:各执一词的“合规”与“越界” 店方回应称,垫毛巾属洗发必要步骤,店员动作“无意且合规”。老板现场演示操作流程,指出为塞紧毛巾需用手背轻压固定,短暂接触难以避免,并强调“若此算骚扰,行业无法生存”。监控缺失成为关键争议点,店方称“操作区域无摄像头”,难以佐证主观意图。 女子则从主观感受出发,指控店员“摩擦皮肤数十秒”,且事后眼神躲闪、未主动道歉,加剧其“被侵犯感”。她强调,躺洗状态下身体失控,任何未经明确许可的接触均属越界,要求“尊严补偿”。 法律困境:主观边界与客观证据的博弈 警方调查陷入两难:《治安管理处罚法》规定性骚扰需“违背意愿的肢体接触”,但本案中,接触是否“必要”“故意”缺乏实证。法律界人士指出,若无证据显示店员刻意触碰敏感部位,或存在言语挑逗,难以构成法律意义上的骚扰。女子主张的精神损害赔偿,亦因缺乏医学诊断等客观损害证明而缺乏依据。 社会镜像:权益敏感与行业规范的碰撞 事件引发舆论两极分化。支持者认为,个体边界不容侵犯,服务业应细化操作规范(如提前说明步骤、提供镜面监督);质疑者则讽其“碰瓷维权”,称“理发店若因垫毛巾被告,从业者将如履薄冰”。中立声音呼吁平衡:服务者需提升沟通意识,消费者亦应避免过度解读职业行为。 深层启示:建立信任,超越“零接触”困局 此次争议凸显服务行业痛点:亲密距离服务(如理发、按摩)中,常规操作如何避免被过度解读?专家建议,从业者可通过以下路径降低风险: 1. 透明化流程:提前告知顾客操作步骤及必要接触范围; 2. 技术替代:探索非接触式防水装置或工具; 3. 第三方见证:在敏感区域安装合规监控。同时,社会需构建更清晰的边界共识——维权不应以“感觉”替代事实,职业尊严亦需被理性对待。 景德镇的毛巾风波,终将成为一面镜子:在个体权益意识觉醒的时代,唯有以规范消弭模糊,用沟通化解猜忌,才能让服务回归温度,而非困于“零接触”的冰冷逻辑。景德镇理发店