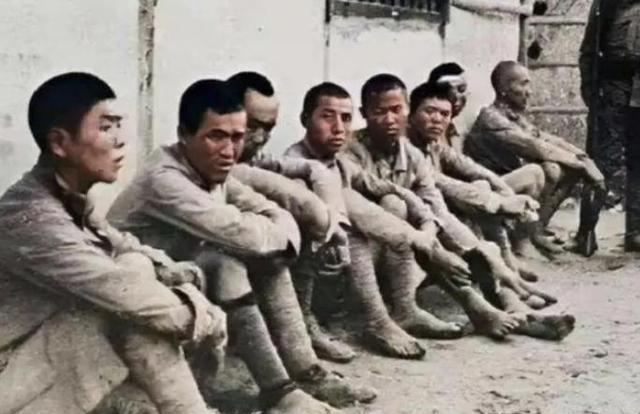

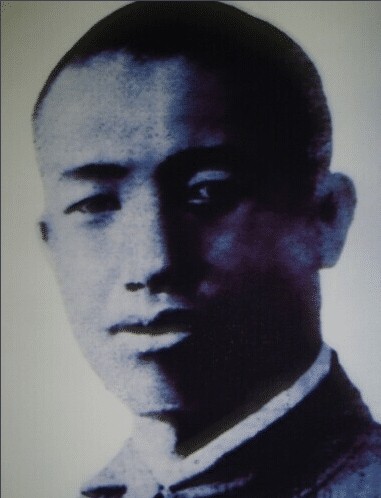

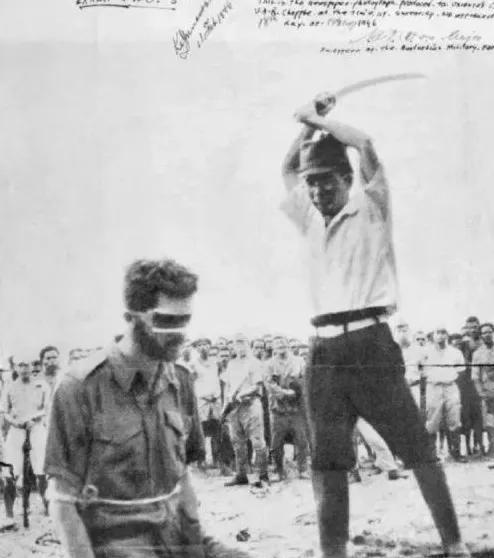

1943年,鬼子押着一名俘虏到村子里磨玉米面,期间老乡悄悄地跟俘虏嘀咕道:“找到机会就跑,河对岸就是苏联!” 一袋玉米,一盘石磨,一句悄悄话,竟然拯救了几十条生命。1943年东北边境的这个秘密,改变了一群战俘的命运。当死神步步逼近时,一位素不相识的老乡成了他们唯一的希望。 河北在抗日战争中是敌后抗战的主要战场,张思问就出生在这片热土上。1922年,他在河北新河县一个普通农民家庭呱呱落地。家里穷得叮当响,父亲靠种几亩薄田养活全家,母亲在家纺线织布贴补家用。日子本就不好过,1937年日军占领新河县后,更是雪上加霜。 1940年,18岁的张思问跟同村几个热血青年一起参加了八路军。在晋察冀边区的训练营里,他学会了射击、投弹、刺杀,很快就成了一名合格的战士。接下来的三年里,他参加过不少战斗,还立过三等功。 1943年3月,张思问在河北枣强县附近执行任务时负伤被俘。日军不承认中国战俘的政治身份,把他们当作劳工对待。他被塞进闷热的火车车厢,经过七天七夜的颠簸,最终被运到了东北的深山里。 这里就是日军修筑的东宁要塞,是亚洲规模最大的要塞群之一。张思问和其他战俘住在四面漏风的工棚里,每天天不亮就要起来干活,挖隧道、搬石头、修工事。日军强征了320多万中国劳工修筑要塞,死伤无数。监工的日兵手持皮鞭,稍有怠慢就是一顿毒打。 那天,日军挑中张思问去山下村庄磨玉米面。一名日兵端着步枪押着他,背着一袋玉米沿着陡峭的山路往下走。到了村里一户农家小院,屋主是位头发花白的老大爷,院子里早就准备好了石磨。 日兵嫌外面冷,钻进旁边的柴房烤火去了。张思问和老大爷两人在院子里推磨,随着咯吱咯吱的声响,玉米粒慢慢被磨成了细面。 就在这时,老大爷趁日兵不注意,压低声音对张思问说:“小兄弟,找到机会就往河对岸跑,那边是苏联,鬼子不敢过去。要不然,人们干完活都得死,像你们这样的人我都见过好几批了!太惨了!” 这番话如雷击一般震撼着张思问。原来这里是中苏边境!老大爷继续说:“后山沟里埋着不知多少人的骨头,都是修完工事被杀掉的。你们要想活命,必须趁早逃跑。” 磨完玉米面,日兵押着张思问回到工地。当晚,他悄悄把老大爷的话告诉了几个信得过的战友。消息在战俘中秘密传播,大家开始暗中准备逃跑计划。 他们收集各种能当武器的东西:铁锤、石块、木棍。张思问利用自己的军事经验,仔细观察看守的换岗时间和巡逻路线。机会终于在一个月黑风高的夜晚来了。值班的日军只有十二个人,大部分都在岗哨里打盹。 张思问和战友们悄悄摸到岗哨附近,用石头砸晕了站岗的日兵,夺取了步枪。随后分头行动,用简陋武器袭击其他看守。激烈搏斗中,十二名日军看守被打死打伤,战俘们夺取了几支步枪和一些弹药。 “快跑!往河边跑!”张思问大声呼喊,带领四十多名战俘向边境方向冲去。身后传来日军的警报声和追击的枪声,子弹呼啸着从头顶飞过。山林中一片混乱,一些跑得慢的战友被追上射杀。 经过一夜拼命奔逃,包括张思问在内的三十四名战俘成功越过边境河流,踏上了苏联土地。苏联边防军将他们收容,提供了食物和医疗救助。而那十几名没能逃脱的战友,用生命为同伴争取了逃生时间。 东宁要塞直到1945年8月30日才最终被苏军攻克,成为第二次世界大战最后的战场。如果张思问等人没有及时逃脱,很可能也会成为日军灭口行动的受害者。 战后,张思问辗转回到祖国,重新加入人民军队,在解放战争中继续战斗。多年后,他经常向子孙们讲述这段经历,总是会提到那位给他指点迷津的无名老大爷。正是这位普通农民的一句话,拯救了几十条生命。 如今,东宁要塞遗址已成为全国爱国主义教育示范基地。张思问的故事见证了中华民族在最黑暗时刻仍不放弃希望的坚强意志。那位老大爷虽然姓名不详,但他的义举体现了中国人民在民族危亡关头的大义与担当。 一句看似简单的提醒,背后是普通百姓面对侵略者时的勇敢和智慧。在那个年代,这样的无名英雄还有很多。你认为,是什么支撑着他们在生死关头还要帮助素不相识的人?