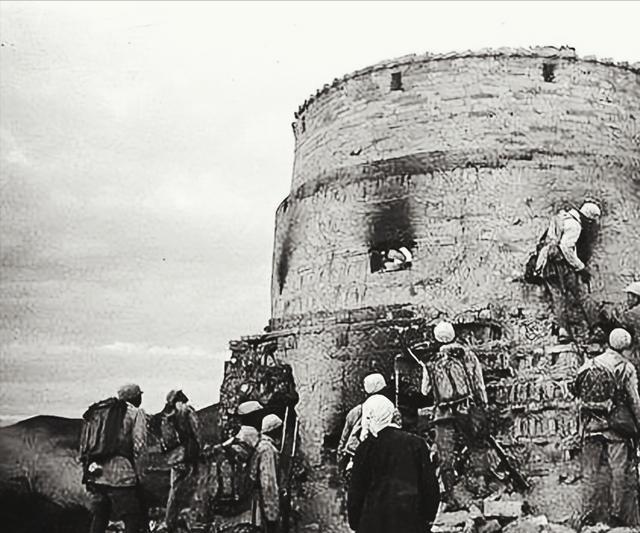

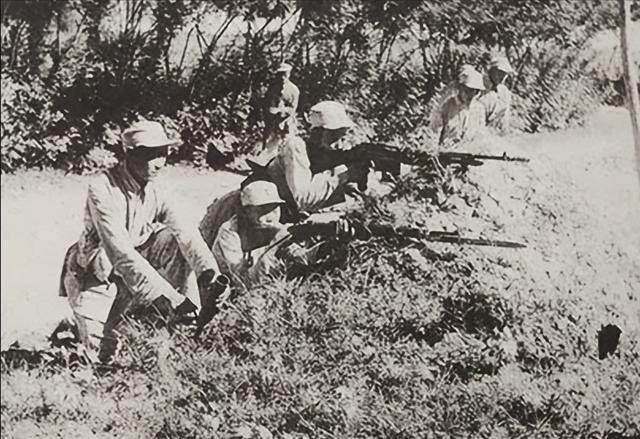

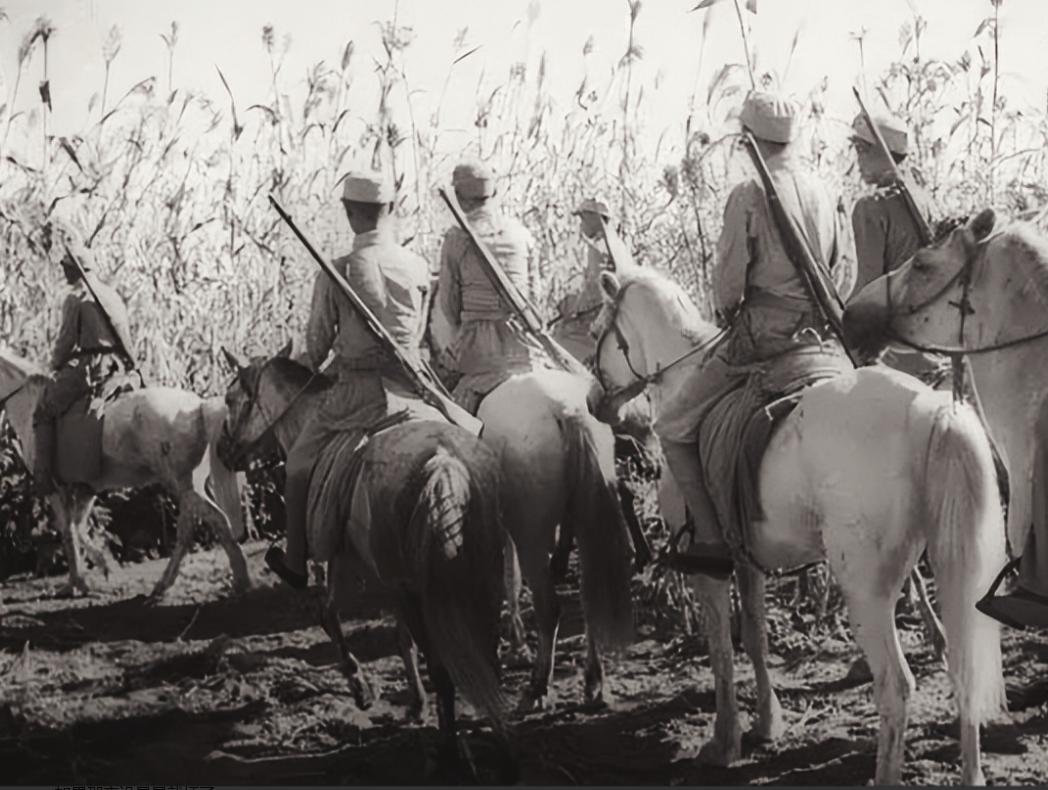

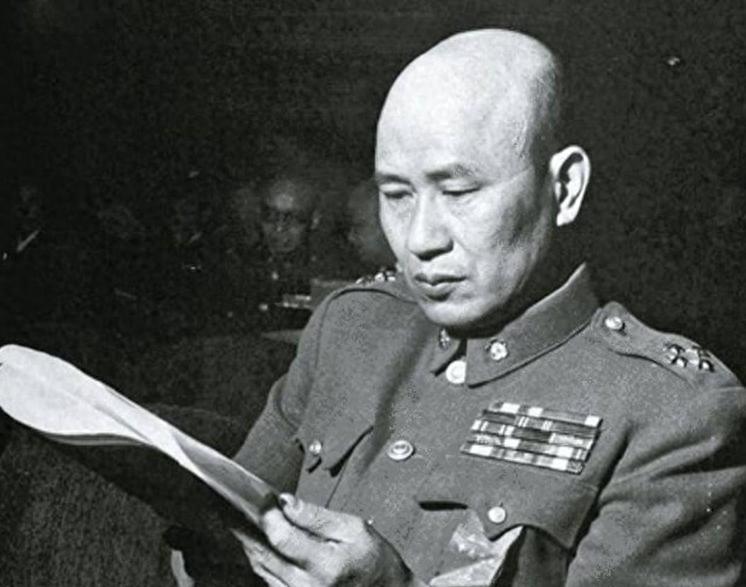

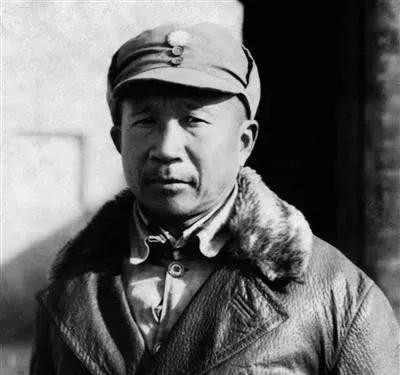

抗战中,新四军攻击伪军据点,侦察员装成老乡在田里边插秧边观察,不料敌哨兵见他动作生硬,不禁怀疑:“你是哪里的?”侦察员有些慌张,他不是本村人,开口就露馅,情况顿时紧急起来! 一句简单的问话,差点葬送一场精心策划的军事行动。1942年春,皖东水田里发生的这一幕,险些让新四军七师的攻坚计划功亏一篑。当外地侦察员遇上本地哨兵,一个插秧动作的破绽就能决定战斗的成败。这场生死瞬间的较量,折射出抗战敌后作战的惊心动魄。 1942年,正值抗战相持阶段最为艰难的时期,新四军七师刚成立不久,兵力不足2000人,面临着日伪军严密的军事封锁。马长炎团长接到的任务看似简单,实际上却困难重重。要在和县、含山一带拔掉几个日伪据点,为七师与二师打通交通线。 当时的情况比预想的更糟糕。和县周边驻扎着近四千敌军,大小据点密布如网。这些据点装备精良,普遍配备轻重机枪,有的还有掷弹筒和迫击炮。而马长炎手下虽号称一个团,真正有战斗力的只有四个连,其余都是缺乏训练的游击队。 螺蛳滩据点是重中之重,位于交通要道,拔掉它就等于完成了一半任务。据点里驻扎着六百多伪军,周围水田环绕,易守难攻。马长炎深知强攻不行,必须智取。经过几天观察,他发现了两个弱点:一是没有日军坐镇,伪军战斗意志不强;二是伪军自恃工事坚固,防守松懈。 马长炎的计划很巧妙。先派游击队在外围不断袭扰,让伪军习惯出击追击。同时派侦察员装扮成插秧农民,混入据点周围侦察情况。这招”调虎离山”用过多次都很有效,但这次却出了意外。 那天清晨,几个侦察员弯腰在水田里插秧,看起来和普通农民没什么两样。可惜其中一个是山区人,从没下过水田,插秧动作僵硬笨拙。据点门口的伪军哨兵一眼就看出了异常,当场质问他是哪个村的。 在抗日战争中,敌特间谍活动猖獗,我军保密工作面临严峻形势。一旦身份暴露,不仅这个侦察员性命难保,整个作战计划都可能泡汤。关键时刻,旁边一个真正的老农民站了出来,说这是自己隔壁村的侄子,因为学堂不开课,过来帮忙插秧。哨兵听说是读书人,也就没再怀疑。 这个小插曲并没有影响大计划的进行。中午时分,按照马长炎的部署,游击队开始佯攻。据点内的伪军果然中计,大队人马追了出来,直接钻进了新四军布下的伏击圈。四面八方枪声大作,手榴弹如雨点般飞向敌群。伪军被打得措手不及,队形完全散乱。 马长炎一声令下,新四军战士从各个方向发起冲锋。伪军本就士气不高,遭到突然打击后更是丧失斗志,纷纷丢弃武器逃跑。而据点内的留守伪军以为大部队来攻,也弃守而逃。 这一仗打得干净利落,歼敌二百余人,缴获重机枪一挺、长短枪数百支,新四军只有一人受轻伤。更重要的是,螺蛳滩据点的拔除打通了七师与二师的联系,为后续作战创造了有利条件。 到抗战胜利时,新四军七师已发展为拥有近20万革命武装的强大力量,控制面积达2.25万平方公里,解放人口300余万。而那位在关键时刻帮助侦察员脱险的老农,后来成了新四军的情报员,为抗日斗争贡献了自己的力量。 螺蛳滩之战看似一次普通的攻坚作战,实际上体现了新四军善于运用游击战术、依靠人民群众的优良传统。一个插秧动作的破绽差点坏了大事,但老百姓的及时相助化险为夷,这正说明了人民群众是抗战胜利的根本保证。 一场差点因插秧动作败露的军事行动,最终却成了新四军的经典战例。您觉得抗战中还有哪些险象环生却化险为夷的真实故事?欢迎在评论区分享您了解的抗战往事,让我们一起铭记那段峥嵘岁月。