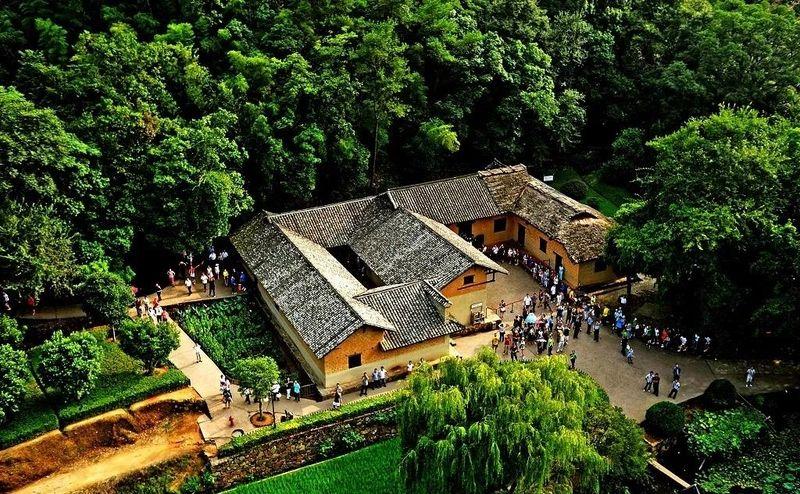

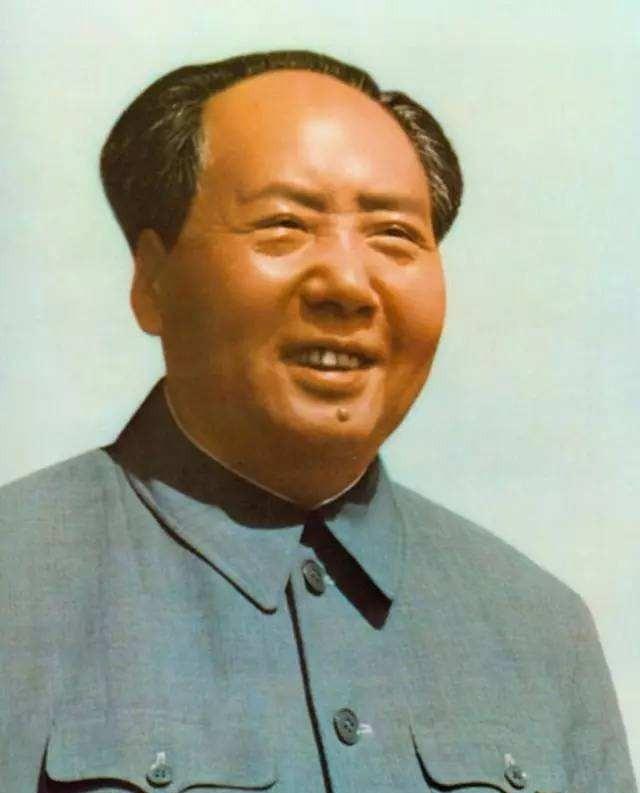

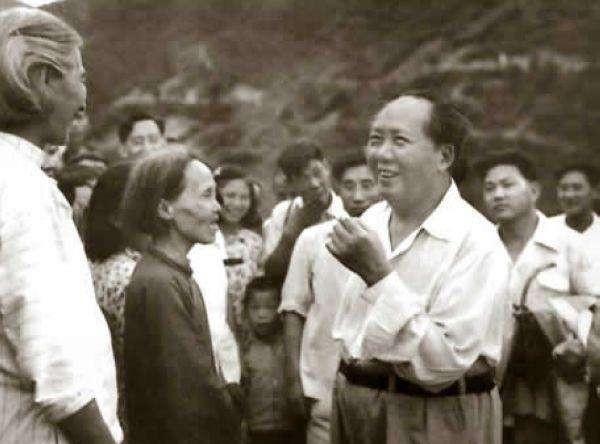

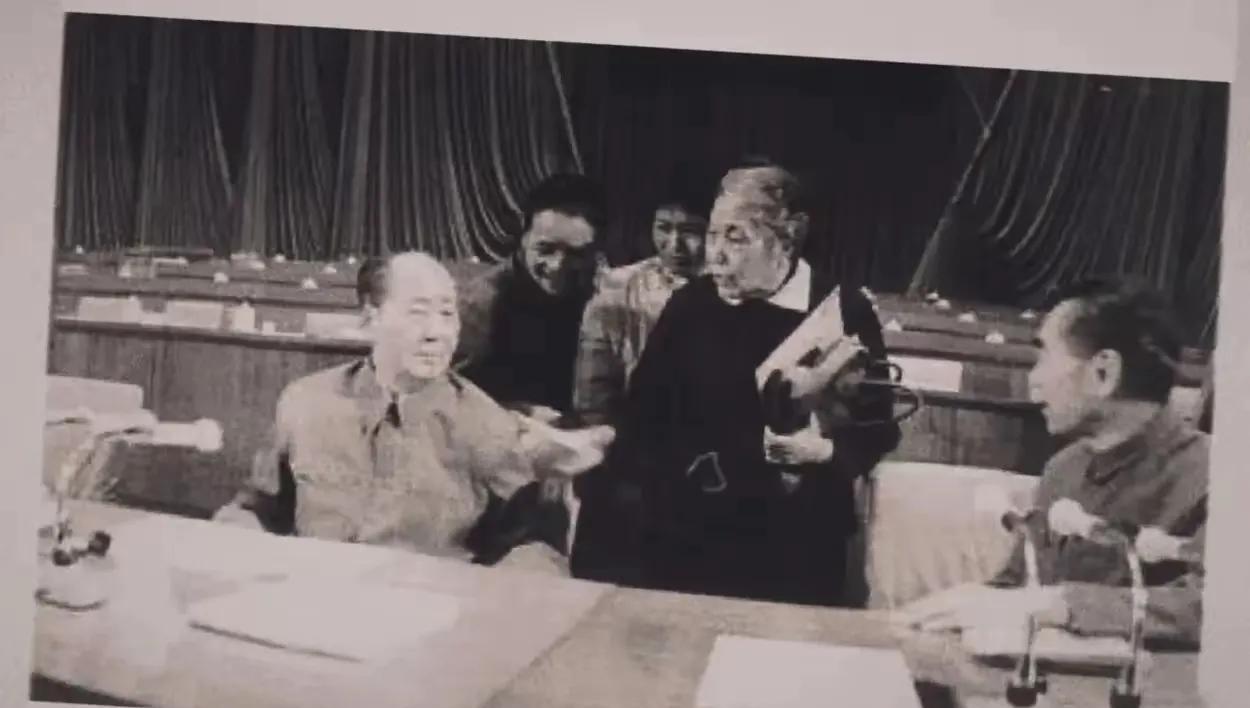

1949年10月18日,上百名村民和省里来的代表聚在毛主席老家前,为门匾起名字。有的说“毛主席旧居”,有的说“毛泽东老家”,直到有人提议写“中国人民伟大的领袖毛主席的家”,大家才都拍手称赞。 新中国刚成立不久,韶山冲上屋场竟然连块门匾都没有!当慰问团问起这事时,所有人都懵了。要知道,这可是毛主席的出生地啊,怎么能没个标识呢?于是乎,一场关于门匾该怎么写的讨论就这样开始了… 1949年8月15日,韶山获得解放。当地政府安排韶山村老党员毛月秋负责毛主席旧居的管理和接待工作。这位70岁的老人是毛泽东的族叔,1925年毛主席回韶山领导农民运动时入的党,算是韶山最早的一批共产党员。 说起来也挺有意思,当时的毛主席故居真是简陋得很,总共就十几间房子,屋里连毛主席家人的照片都没有,门口更别说什么标志性的东西了。从毛主席的私塾老师为故居第一次题匾,到后来邓小平重书第四块门匾,这背后还真有一段耐人寻味的故事。 1949年10月17日,从长沙派出的45人代表团来到韶山参观。这个代表团里既有省里的干部,也有湘潭各界的代表。大家参观完后,队伍中的毛振南(又叫毛华初)提出了一个问题:以后来参观的人肯定会越来越多,这屋前是不是该写个门匾? 毛月秋一听,觉得这话很有道理。于是大家就开始讨论门匾上该写什么。有人说写”毛主席旧居”,有人说写”毛泽东老家”,议论纷纷,但总觉得还不够贴切。 这时候,毛振南说话了。他说自己虽然跟着毛主席干革命很早,但文化程度不高。不过这一年多南下的路上,经常看到群众举着毛主席画像欢迎解放军,上面写着”中国人民的伟大领袖毛主席”。他建议门匾就写”中国人民的伟大领袖毛主席的家”。 这个提议一出来,大家立马就拍手叫好。毛月秋老人高兴得直拍大腿,说这代表了人民群众的心声。就这样,第一块门匾的内容就定下来了。 1951年2月,“中国人民伟大的领袖毛主席的家”这块门匾正式挂了起来,字是由”韶山一支笔”毛宇居写的。毛宇居是毛主席的塾师,在当地很有名望,人称”纯儒”。 这块门匾在韶山挂了好几年,接待了一批又一批的参观者。可是1953年,毛月秋到北京中南海做客时,跟毛主席聊起了家乡的情况,自然也提到了门匾的事。 毛主席听了直摇头,说”不妥,不妥!'伟大'两个字不是自封的,哪里会一写伟大就伟大呢?我建议换一块门匾。“毛月秋还想争辩几句,说这是人民群众的意见,打败蒋介石、建立新中国还不能说伟大吗?但毛主席的态度很明确,说要称伟大,那是中国共产党伟大,人民群众伟大。 毛月秋回到韶山后,虽然心里不太同意,但作为老党员,还是如实汇报了毛主席的意见。经过湘潭县委讨论,1955年3月,第一块门匾被换成了”毛泽东同志故居”。 1961年,刘少奇到韶山参观时,看到”故居”二字,建议改为”旧居”,说”故”字有去世的意思,毛主席身体健康,用”旧”字更合适。于是1965年,郭沫若题写的”毛泽东同志旧居”又替换了原来的门匾。 1976年毛主席去世后,1983年,韶山管理局请邓小平为故居题写匾额。邓小平几易其稿,题写了”毛泽东同志故居”。这块匾额一直用到现在,算是第四次变更了。 说起来,门匾虽然换了好几次,但那个1949年10月18日的讨论场面,却成了一个很有意思的历史片段。当时参与讨论的人,都是怀着最朴素的感情,想给毛主席的故居起个最合适的名字。虽然”伟大的领袖”这个称呼后来被毛主席本人否定了,但那份真挚的情感,却是货真价实的。 据统计,从1949年10月故居对外开放到2001年底,来这里追寻伟人足迹的人数达到了3000万。这个数字背后,体现的正是人民群众对毛主席的深厚感情。 从”伟大的领袖”到”同志故居”,四次门匾变更背后,既有历史的变迁,也有领袖的谦逊品格。你觉得哪个名称最能体现毛主席在人民心中的地位?欢迎在评论区说说你的看法!