自7月25日起,加拿大将针对中国钢材的关税提升至25%,只要钢材的来源是中国炼钢厂,即使是微小的金属零件也会被自动加价。这一措施的严厉程度令人吃惊,尤其是中国的配额被削减了一半,超出部分还将附加50%的惩罚性关税。这场行动与其说是中美双方的贸易斗争,不如说是加方对中资企业的直接关门政策。

表面上,这一政策的直接目标是中国钢铁行业,实际上则是对整个中加贸易关系的严重冲击。根据相关数据显示,预计到2024年,中加贸易额可达到约1200亿加元,其中特种钢材便占了整整10%的比例。北美的大型制造企业在使用的超高强度钢板中,中国的供应占据了重要地位。随着这一严厉政策的实施,本地汽车制造商不得不将订单转移到美欧供应商手中。这意味着,汽车的成本将增加三到四百加币,而这笔费用最终由普通车主来承担。

许多媒体评论称,渥太华此举无疑是效仿美国的做法,但实际上,这背后的动机远比表面看起来复杂。早在7月初,美国已经将对加拿大的钢铝税提高到50%,这一举动相当于切断了加拿大钢铁产品80%的出口市场。对于卡尼政府来说,不敢直接向华盛顿反击,只能选择向中国发泄不满:加收25%的关税不仅能安抚国内钢铁厂商的情绪,同时又能彰显对美国的忠诚,完美地实现了横向维护利益与竖向降低风险的双赢局面。

与此同时,加拿大还特意给美国和墨西哥的钢铁配额保留了一些余地,限制其仅回调到去年的水平,完全免除了对这两个邻国的关税。这样的策略并非单纯的关税,而更像是一种“选票外交”的方式。位于选票重镇汉密尔顿的钢铁工人因此得以稳住工作,而美国方面也注意到加方的态度。相对而言,中国的钢铁生产商却只能被迫开始整顿库存,排队准备面对未来的挑战。

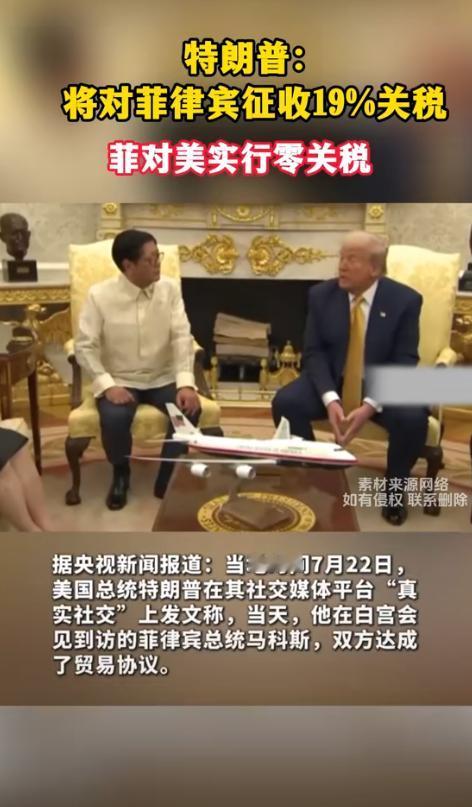

与此同时,中国商务部已经将加拿大的行为上报至世界贸易组织去处理,值得注意的是,去年针对电动车的案件尚未有最终判决,而今年这一新的案件又接踵而至。预计听证会的排期最快将在明年6月之前进行。在这段时间内,中国方面进行反制的可能性极大,因此菜籽油、钾肥、天然气等商品的关税上调已成业内共识,而运输的散货船也已提前调整航线,前往南美寻求新增订单。

回顾过去十年,加拿大曾进行过两次类似的贸易动作。2017年,加拿大对韩国的不锈钢产品实施反倾销措施,但在三年后的日落复审中,该政策悄无声息地被撤销。2021年,加拿大再次对土耳其的螺纹钢加征关税,最终导致终端商在集体抱怨后又获得了临时豁免。每一次的关税增加,似乎都是在产业工会的强烈呼声驱动下进行,而一旦行业相对安静,这些政策就会被撤回,造成了反复循环,关税政策仿佛成为了“退休金”一般的存在。

更值得关注的是,北美正面临基建潮的迫切需求。根据分析,美国的百万工人所需的铁路桥重建计划在五年内的钢材使用量便相当于加拿大的全年产量。真正决定谁优先生产的,不是工厂,而是财政部的支票和拨款。如果中国钢厂因此被迫减产,全球现货价格必然上涨,而最终买单的仍将是美国的基建项目,从表面看似乎是华盛顿在削减对盟友的支持。

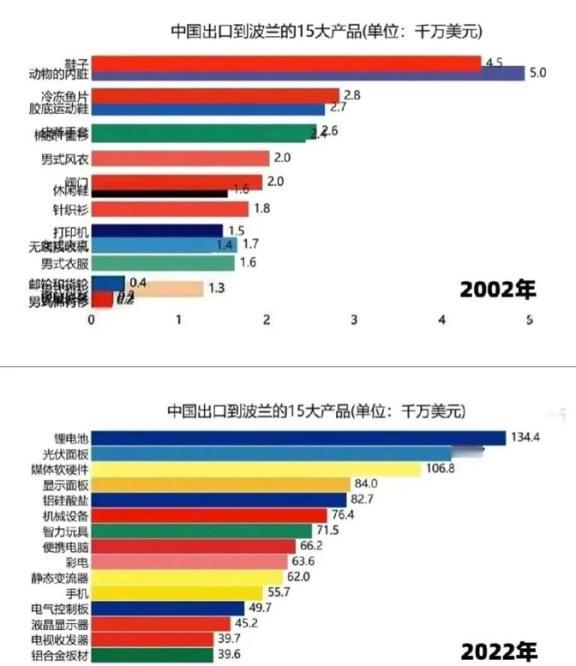

从短期来看,加拿大的政策无疑正对中国特供市场下手,但从长远来说,北美的铁三角试图锁定供应链,然而,远东地区如越南和印度等国依然在扩产之中。关税越高,转口业务便越红火,只需将三位数的税号改为五位数的税号,便可轻松绕开,前提是航线运费差价超过七十个基点,便会有中介帮助中国钢厂送货。

在加税之后,第一个感受到压力的无疑是多伦多的修理厂。到2024年,一把扳手和一段车门框上都标注明了“made in China”,然而,单价却上涨了20加元,修理师傅只能在账单上写下:“原材料缺货,建议车主再等两周。”在此情况下,修车费用的上涨无形中成了普通民众能够切身体会到的生活压力源。