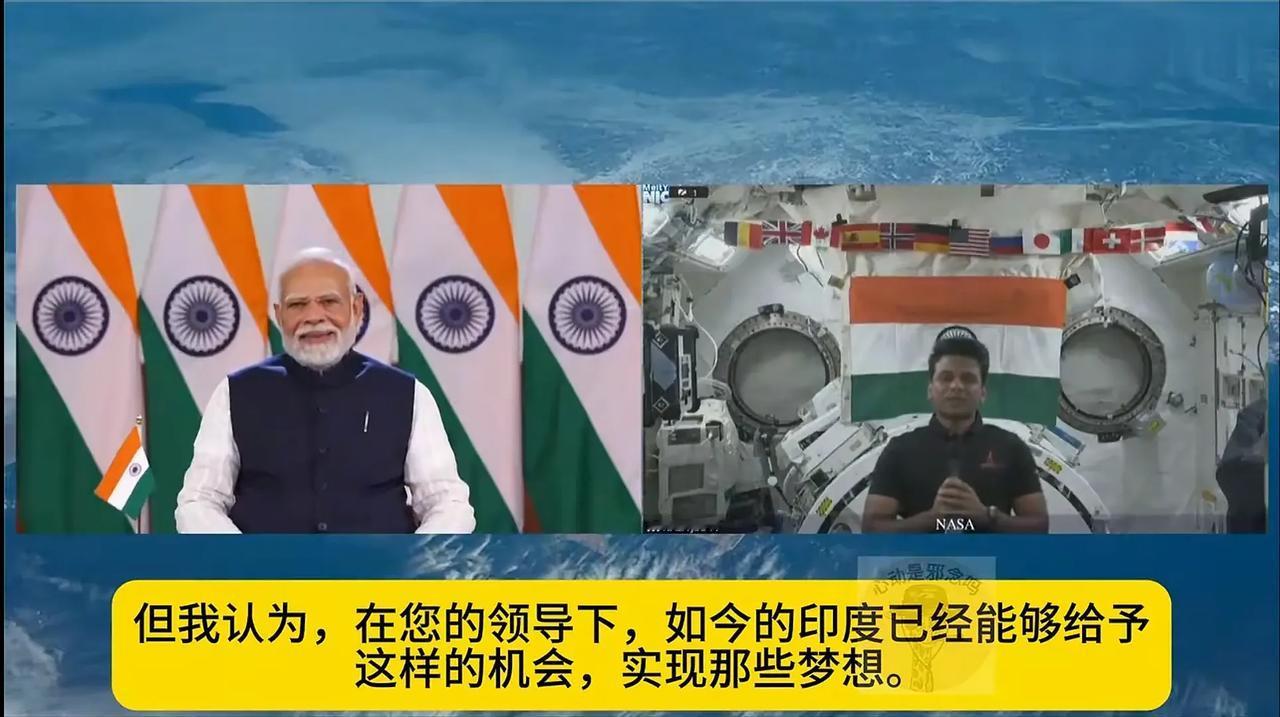

花了四个多亿,把印度一名航天员送上空间站,印度这几天欢庆的嗷嗷的,原因就是一名印度人上天了!

咱就说这事儿吧,搁网上确实挺热闹。有网友翻着旧账乐:"咱神舟都飞多少回了?杨利伟、王亚平这些名字都听出茧子了,人家印度头回送人上天,跟过年似的放鞭炮。"也有明白人劝:"别光看热闹,航天这事儿急不来,就像小孩学走路,有人扶着墙挪两年,有人摔几跤就跑起来,早晚能跑稳当。"

要说印度这航天路,还真不算顺溜。早几年搞卫星发射,火箭升空没多高"啪"掉下来,砸坏不少庄稼;探月工程"月船"系列,前俩都折在半道上,第三回好不容易绕了月球,结果着陆器又失联。可人家偏不服输,咬着牙攒钱搞载人航天,找俄罗斯练过舱外行走,跟美国学过空间站对接,这回总算把人送上去了。你说这是"烧钱充面子"?可真金白银砸进去,火箭发动机得自己造,飞船材料得自己测,宇航员得在离心机里转得吐了再吐——哪样不得下苦功夫?

咱中国航天为啥能这么稳?从"东方红"响彻太空到"天宫"空间站成型,哪一步不是摸着石头过河?当年搞载人航天,专家们在实验室里啃馒头算数据,宇航员在模拟舱里一待就是好几天,连吃饭睡觉都带着任务。现在咱们能从容地说"我们的航天员是最安全的",靠的是几十年如一日的积累,是失败了就重来的韧性。印度现在踩过的坑,咱们当年也没少经历,只不过人家现在刚爬起来,咱们已经能跑能跳了。

不过话说回来,航天这事儿真不是"人上天了"就万事大吉。前阵子波音飞船把宇航员撂在太空多待了半个月,说是软件bug;之前某国飞船返回时烧穿隔热层,差点酿成悲剧。太空那环境多恶劣?真空、辐射、微流星体,稍有差池就是万劫不复。 印度这回把人送上去是第一步,接下来三个月的空间站驻留才是大考——氧气够不够?水循环系统灵不灵?跟地面指挥能不能对上话?哪一项掉链子,都可能让"英雄"变"烈士"。这时候最该做的不是敲锣打鼓庆祝,而是把每个零件再检查一遍,把每个预案再演练十遍。

网上有人酸:"花四亿送一个人上天,不如给穷人盖学校。"这话听着解气,可有点片面。航天技术看着离咱远,其实渗透在生活里:卫星导航让开车不迷路,气象卫星报准台风路径,连手机天气预报都得靠航天数据。再说国家发展本来就是"两条腿走路",扶贫攻坚、民生改善要抓,科技突破更要抓——毕竟你不想永远跟在别人屁股后面跑吧?

说到底,每个国家的航天路都得走自己的节奏。印度慢是慢了点,能把人送上天就是进步;咱们快是快了点,可哪一步不是从无到有堆出来的?就像跑马拉松,有人一开始冲得猛,后来体力不支;有人匀速前进,最后反超夺冠。重要的从来不是谁先冲过终点,而是谁能坚持到底。

亲爱各位读者你们怎么看?欢迎在评论区留言讨论!

评论列表