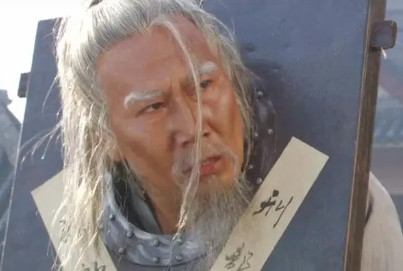

1971年,朱元璋的儿子“鲁荒王”朱檀的棺椁被开启后,考古队员第一时间拍下了这一情景。照片中的朱檀,在历经600年的时间后,早已成为一具干尸,但是他头上的乌纱帽,身上的衮龙袍和玉带等配饰依旧清晰可见。 1971年春天,山东邹城九龙山脚下尘土飞扬,一支考古队正围着一座明代古墓忙碌。 这座深埋地下二十多米的墓葬刚被发现时,当地村民用炸药炸开了墓道口,青石墙上炸出的裂痕像道狰狞的伤口。 考古人员举着手电筒钻进墓室,潮湿的霉味扑面而来,手电光扫过之处,竟照见几盏铜灯里凝结着发黑的油脂——六百年前古人封墓时点燃的长明灯早已熄灭,却在石壁上留下了岁月熏染的痕迹。 考古队员们强压下心中的震撼,小心翼翼地朝着主墓室推进。脚下的青砖因为长年的水汽侵蚀,踩上去发出细微的“咯吱”声,仿佛是沉睡六百年的古墓在发出低吟。当他们终于来到停放棺椁的墓室中央时,眼前的景象让所有人屏住了呼吸。 朱檀的棺椁以金丝楠木打造,表面原本精美的漆画在岁月的剥蚀下斑驳陆离,但仍能看出描绘的是祥云瑞兽等图案。棺椁四角雕刻着栩栩如生的螭龙,仿佛随时要腾空而起。考古队员们按照严格的操作流程,缓慢地撬开棺盖。“吱呀——”一声,尘封已久的棺椁被打开,一股难以形容的陈旧气息裹挟着神秘扑面而来。 朱檀的干尸静静地躺在棺中,虽然皮肉早已萎缩,只剩下皮包骨头,但身上那件衮龙袍却依旧彰显着皇家威严。金黄色的锦缎上,用细密的金线绣着九条形态各异的巨龙,龙身周围点缀着五彩祥云和海水江崖纹,即使经过六百年时光,金线依然闪烁着微弱的光芒。乌纱帽端正地戴在他的头上,帽翅上的纹路清晰可辨;腰间的玉带由一块块羊脂白玉组成,玉带銙上雕刻的瑞兽图案精美绝伦,扣环处还残留着当年镶嵌宝石的痕迹。 在棺椁四周,摆满了琳琅满目的陪葬品。金银器皿、玉器瓷器、书画典籍,每一件都价值连城。其中一尊白玉雕琢的执壶,壶身线条流畅,壶嘴雕成凤凰回首的模样,凤凰口中还衔着一颗红玛瑙珠子,工艺之精湛令人叹为观止。另有一卷《捣练图》古画,虽历经岁月,人物神态和色彩依然生动鲜活。 就在考古队员们全神贯注地进行文物记录和提取时,一位队员突然发现棺椁底部似乎藏着什么东西。大家小心地将干尸和陪葬品暂时移开,在棺底的夹层中,竟发现了一本用丝绸包裹的古籍。翻开一看,原来是失传已久的《鲁班经》手抄本,上面不仅记录着精妙的木工技艺,还有许多失传的机关术法,这一发现让在场的所有人激动不已。 随着发掘工作的深入,朱檀墓中更多的秘密被逐渐揭开。这些珍贵的文物,不仅为研究明代的政治、经济、文化提供了重要的实物资料,也让人们得以一窥这位“鲁荒王”传奇而又充满争议的一生。而那一张张记录发掘过程的照片,将这震撼人心的瞬间永远定格,成为了历史与现代对话的珍贵见证。

评论列表