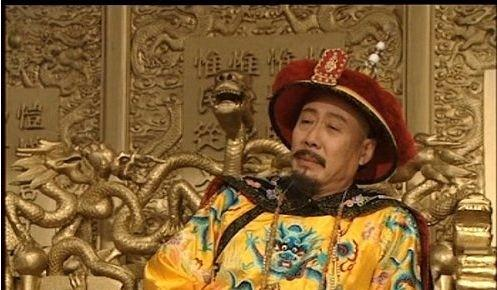

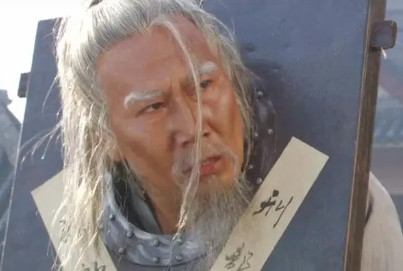

1395年68岁朱元璋去看望70岁老友汤和,朱元璋一进门,只见汤和已中风,无法说话,直流口水,看望汤和之前,朱元璋刚诛杀了宋国公冯胜,明朝开国六公爵一个不剩,汤和用一种乞求的眼光看着朱元璋,好像在问陛下,您真的一个不留吗? 卧室内,汤和蜷缩在病榻上,面色灰暗,眼窝深陷。 他已经三年未曾起身,肌肉萎缩,双腿瘫痪。 朱元璋站在床前,目光复杂,曾经那个能单臂举起铁锤的壮汉,如今只剩下一副骨架。 汤和艰难地抬起眼皮,眼神中满是哀求与恐惧。 朱元璋沉默良久,最终只留下几句问候便匆匆离去。 这次短暂的会面,是两位老友最后的道别,也是汤和赌命的终局。 在这场没有硝烟的战争中,汤和以"病重"为盾牌,保全了性命与家族,一个月后,他真正病逝,成为明初开国六公爵中唯一善终的功臣。 早在1388年,汤和就已嗅到危险的气息。 当年,汤和主动向朱元璋交还兵权,称身体不适需要休养,这个决定让朱元璋既惊讶又满意。 此时的朱元璋,已开始对功臣心存猜忌,而汤和的主动退位,打消了皇帝的部分疑虑。 汤和的政治嗅觉源于早年的教训。 1380年,曾因醉酒失言被朱元璋记恨,当时他镇守南京,对属下夸口:"吾镇此城如坐屋脊,左顾则左,右顾则右。 "这话传入朱元璋耳中,被视为僭越之言,朱元璋立即将他调离南京,贬至边远地区。 这次经历让汤和明白了,朱元璋的猜忌性格,也促使他日后格外谨慎。 1393年,明朝政坛风云突变,朱元璋处死了开国元勋蓝玉,并牵连两千余人。 蓝玉案的残酷性,超出了所有人的预期,功臣们人人自危,无人敢言。 正是在这一年,汤和开始闭门不出,称病情加重,他拒绝一切政治活动,甚至不参加朝廷例行庆典。 朱元璋与汤和的关系复杂而矛盾,两人是濠州同乡,自幼相识。 1352年,正是汤和邀请朱元璋加入红巾军,开启了后者的革命生涯。 早年间,他们曾在贫困中相互扶持。 朱元璋饥饿时,汤和分食救济;汤和受伤时,朱元璋冒险寻医,这份情谊在权力面前变得脆弱,却从未完全消失。 朱元璋对功臣的清洗如同风暴,1375年,李善长被诬"勾结胡惟庸谋反",满门抄斩。 1389年,徐达之子徐辉祖被处死,徐家势力瓦解。 蓝玉案后,冯胜也被赐死,这些人都是开国元勋,曾与朱元璋并肩作战,却难逃厄运,唯有汤和,以病弱之身,避开了这场血雨腥风。 汤和的善终策略包含多重考量,他远离权力中心,定居凤阳,仅每年一次进京朝见。 他也从不结党营私,与其他功臣保持距离,展现出对世俗享乐的热爱,而非政治野心。 朱元璋曾半开玩笑地说:"你这老家伙,是想要一百个美女来享乐吧?"汤和笑而不答,以此表明自己只求安享晚年。 朱元璋对汤和的态度同样复杂,他猜忌所有有权势的功臣,对这位结拜兄弟怀有特殊感情。 朱元璋曾感叹:"没有汤和,就没有今日的朕。" 这句话既是对过往的缅怀,也是对汤和政治地位的确认。 在清洗功臣的同时,朱元璋为汤和保留了体面,这是极为罕见的例外。 汤和的装病策略,并非没有风险,必须时刻保持"病重"的表象,不能有丝毫好转迹象。 他的府邸几乎成为监狱,仆人成为眼线。 每一个出入者,都可能向朱元璋汇报他的状况。 为维持这一假象,汤和长期卧床,拒绝活动,导致肌肉真正萎缩,以真实的身体代价,换取政治上的安全。 1395年朱元璋的那次探望,是对汤和的最后一次试探。 朱元璋想确认这位老友,是否真的无力威胁皇权,和的瘫痪状态和哀求眼神,最终说服了皇帝。 汤和的善终既是个人智慧的体现,也受益于特殊时机。 若他不是最后一位幸存的开国公爵,朱元璋可能不会如此宽容。 此时处死汤和,等于宣告所有开国元勋都难逃一死,这将引发朝野震动,损害朱元璋的声誉。 汤和的病逝,提供了一个体面的解决方案——既保全了皇帝颜面,也让汤和得以安然离世。 汤和去世后,朱元璋表现出罕见的哀痛,破例追封汤和为"东瓯王",这一殊荣是明初唯一以"王爵"追封的开国功臣。 朱元璋亲自为汤和撰写碑文,称赞其"忠勇冠世",还下令建立功臣庙,将汤和与徐达等人一起祭祀。 汤和不像李善长那样恃宠生娇,也不像蓝玉那样恃功自傲。 选择了第三条路——急流勇退,韬光养晦,这种选择并非懦弱,而是另一种形式的勇气。

评论列表