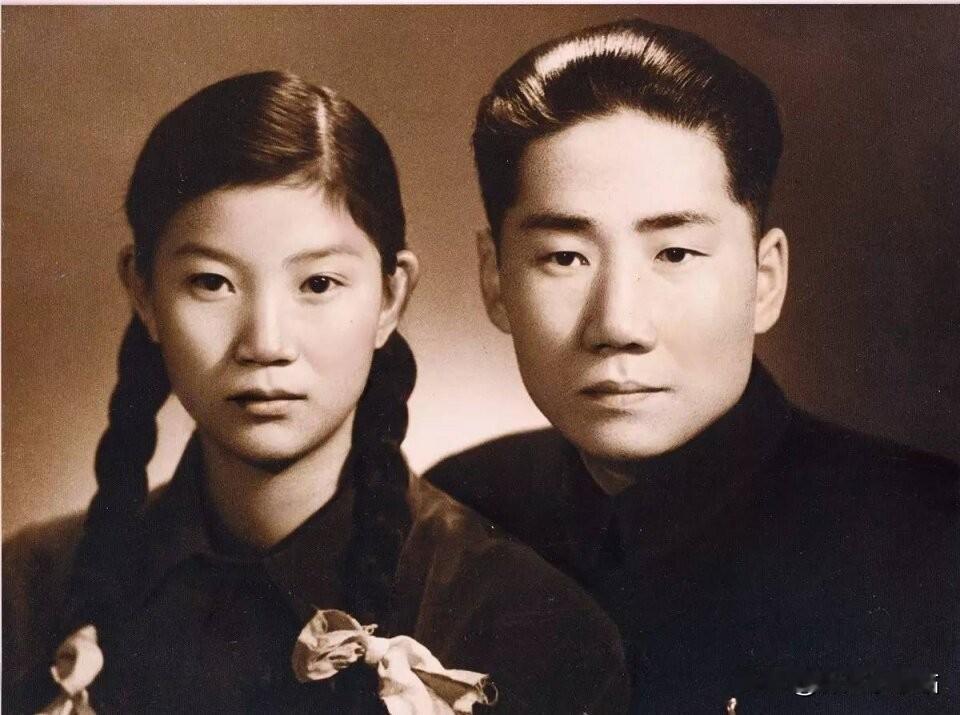

“岸英,这是我最后一次来看你了,我老了,你就在这里安息吧”,2006年,已经75岁的刘思齐来到朝鲜,站在毛岸英当年牺牲的地方,哽咽地说了这样一句话。 灰蒙蒙的天空下,朝鲜大榆洞的山坡上立着块青石碑。 2006年初秋的冷风刮得人脸生疼,七十五岁的刘思齐被人搀扶着走到碑前。 她布满老茧的手摸着碑面,目光落在旁边的半身石像上,喉咙里突然涌起酸涩——这张年轻的脸庞,正是她记挂了五十五年的模样。 要说这故事还得从1938年延安的窑洞说起,八岁的小思齐在文工团演话剧,被台下看戏的毛主席注意到。 得知她是烈士刘谦初的遗孤,主席当场认作干女儿,可没过两年安稳日子,刘思齐跟着母亲张文秋被关进新疆监狱,直到1946年才被党组织营救回延安。 重回延安的刘思齐十六岁了,梳着两条麻花辫,脸颊还带着高原红。 在毛主席住的窑洞院里,她第一次见到个穿旧军装的高个青年,那人转过身来冲她笑,浓眉大眼间带着书卷气。主席拍着青年肩膀说:"这是我家老大,刚从苏联回来。" 毛岸英比刘思齐大八岁,在苏联啃了十年黑面包,说中国话都带着大碴子味。 两个年轻人常凑在枣树下读书,一个讲《钢铁是怎样炼成的》,一个念《木兰辞》。 日子久了,毛岸英看小妹妹的眼神里多了些别的东西,可主席有言在先:思齐还小,要处对象得等她满十八。 1949年开国大典前,中南海丰泽园的西厢房贴上了喜字。 刘思齐穿着新做的列宁装,毛岸英把苏联带回来的钢笔别在胸口。 婚礼上主席送给新人件军大衣,说是白天当衣服晚上当被子,打仗时候都用得上,谁也没想到,这件大衣后来真跟着毛岸英去了朝鲜。 1950年深秋,毛岸英跟彭老总说要去"搞俄语翻译"。 临别时刘思齐正住院做阑尾手术,丈夫只说去外地出差。 等报纸上登出志愿军跨过鸭绿江的消息,她才知道丈夫穿着那件军大衣上了前线。 在大榆洞的志愿军司令部,这个莫斯科军事学院的高材生主动要求下基层,白天帮朝鲜老乡修房子,晚上跟着参谋们研究地图。 那年11月25日的早晨,四架野马式轰炸机突然俯冲下来。 毛岸英和参谋高瑞欣正在木屋里整理文件,凝固汽油弹瞬间把指挥部烧成火海。 等战友们扒开焦黑的房梁,只找到烧得蜷曲的遗体,还有半块没熔化的苏联手表。 消息传到北京已是半个月后,主席的秘书叶子龙捧着电报在菊香书屋外转了三圈,最后是周总理亲自来说的。 据当时的值班卫士回忆,主席盯着电报看了足足三分钟,摸出根烟在手里折成了两截。 但转头看见来送药的刘思齐,老人家又换上笑脸:"岸英在朝鲜搞土改呢,忙得很。" 这一瞒就是三年,刘思齐每个周末都来陪主席吃饭,听老人家讲毛岸英在苏联闹的笑话。 直到1953年板门店签停战协定,她看着报纸上阵亡名单才恍然大悟。 那天她在主席书房哭成泪人,老人家拍着她肩膀说:"打仗哪有不死人的?岸英是志愿军第一个报名,我这个当父亲的,不能拖后腿啊。" 往后的日子就像老牛拉破车,慢腾腾地往前挪。 刘思齐按主席嘱咐去苏联留学,回国后在军事科学院搞翻译。 1962年她与空军教员杨茂之重组家庭,生了四个孩子,但每年清明总要带着白菊去八宝山。 主席临终前还惦记着:"思齐什么时候能去朝鲜看看?" 这个心愿直到2006年才实现,刘思齐带着全家老小飞往平壤,在桧仓郡的志愿军烈士陵园,她终于摸到了刻着"毛岸英"三个字的墓碑。 在大榆洞遗址,七十五岁的老人对着半身像呢喃:"再不来就真走不动了。"随行的记者注意到,她临走前抓了把焦土装进玻璃瓶。 要说这故事还没完,2021年2月7日,九十二岁的刘思齐在北京安然离世。 八宝山的告别厅里摆满黄白菊花,毛新宇带着全家来送别。 有眼尖的记者发现,灵堂正中央挂着幅泛黄照片——还是延安窑洞前那两个年轻人的笑脸。 新华网当天的报道里写着:"烈士遗孀与青年伴侣,终在历史长河中重逢。" 信息来源: 人民网《毛岸英烈士牺牲70周年:永远的英雄》2020年11月25日 新华网《刘思齐同志逝世》2021年2月8日 中国共产党新闻网《毛泽东与毛岸英的父子情》2019年12月26日 解放军报《大榆洞:毛岸英烈士牺牲地寻访》2019年4月5日 央视新闻《志愿军烈士遗孀刘思齐的朝鲜之行》2006年10月28日