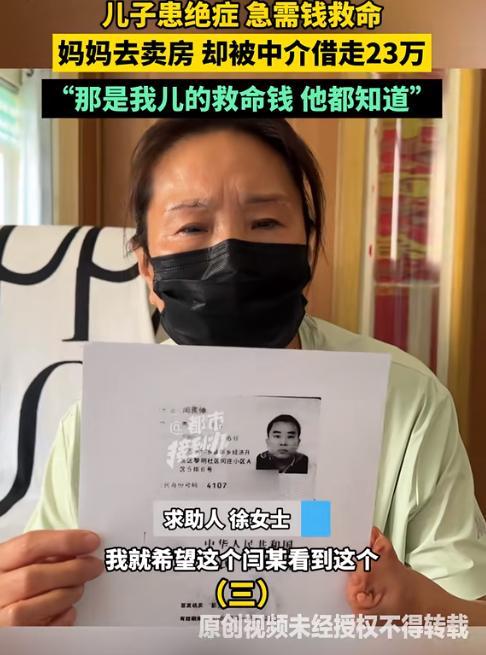

“还有人性吗?”河南郑州,一女子左手残疾,儿子又身患癌症,为给儿子看病,女子狠心找中介卖房!岂料,房子刚卖掉,中介一男子就找女子借了23万,说一个月就还!万万没想到,拿到钱后,中介男立马变脸,把女子拉黑了,8年来一分没还,女子的儿子因没钱看病去世!女子崩溃:哪怕少还点她都认了...可法院对中介男的调查结果,却让人感到震惊! 2017年深秋,郑大一附院的走廊飘着消毒水味,徐秀芳用仅存的三根手指捏着手机,屏幕上是中介闫某的聊天框,最后一条消息停在三天前:"阿姨放心,下周一一定还钱。" 她望着病房里插着鼻饲管的儿子,指腹摩挲着卖房合同上的红手印——那套位于中原区的老房子,刚以58万卖出,是她能凑到的全部救命钱。 闫某的电话接通时,背景音混着麻将声,"小闫,孩子等着买药..."徐秀芳的声音带着颤音。 "阿姨您别急,客户解押出了点问题,再给我半个月!"少年人爽朗的笑声刺得她耳膜发疼,仿佛那个在楼下中介所里帮她搬行李、喊她"徐阿姨"的阳光小伙从未消失过。 徐秀芳的左手残疾源于2003年的工厂事故,四根手指被卷入机床。 这些年她靠修鞋为生,直到2016年儿子被确诊肺癌。 闫某是她接触的第一个中介,每次见面都抢着帮她拎工具箱,甚至帮她给儿子煎中药:"阿姨,我妈跟您一样热心肠。" 卖房流程异常顺利,闫某跑前跑后办手续,连过户费都替她垫付了2000元。 "阿姨,有笔急钱需要周转,就23万,一个月准还。"他指着手机里的"客户解押合同",公章鲜红如血。 徐秀芳盯着合同上的还款日期,想起儿子说"等病好了带妈去北京"的样子,终于在借条上按下残缺的指印。 第一个月,闫某还会接电话:"阿姨,客户资金链断了,再等等。" 第二个月,通话开始占线;第三个月,微信提示"对方已拒收消息"。 徐秀芳瘸着腿跑遍郑州的中介门店,才发现闫某早已离职,同事说他常开着新买的帕萨特出入高档酒店。 2018年除夕,儿子在病房里说想吃饺子,徐秀芳兜里只剩37元。 她蹲在医院走廊给闫某发消息:"孩子快不行了,求你还我救命钱。" 屏幕上的绿色对话框始终沉默,就像她卖房时亲手拆掉的那扇防盗门,彻底阻断了最后一丝希望。 2020年的判决书来得太迟,法院认定闫某构成诈骗,但强制执行时发现,他早已将财产转移到女友名下,自己名下只剩一张余额127元的银行卡。 徐秀芳盯着"失信被执行人"名单上闫某的照片,那个曾经帮她修自行车的少年,此刻正以"老赖"的身份出现在全国公示系统里。 儿子离世前攥着她的手:"妈,别找了,咱认命吧。"这句话比癌症确诊书更让她心碎。 8年间,她去过闫某的老家周口,在漏雨的土屋里看见他父母的遗像——原来他早就是孤儿,却在借钱时说"怕母亲担心"。 邻居指着墙上的豪车海报:"这孩子,早忘了自己是吃百家饭长大的。" 这起事件并非孤例,2022年西安,房产中介利用孤寡老人卖房时机,骗取45万养老钱;2023年武汉,装修公司老板以"优惠活动"为名,卷走26位业主的救命钱。 据公安部数据,近五年针对弱势群体的诈骗案中,"熟人信任型"占比达41%,加害者多利用受害者的困境与情感弱点实施犯罪。 当善良被当作猎物,当信任成为行骗工具,社会诚信体系将承受致命冲击。 正如公益律师在采访中所说:"徐秀芳的遭遇,撕开的是整个中介行业的监管漏洞——我们不能让救命钱变成骗子的发财密码。" 2025年春,徐秀芳在社区公益岗整理旧物时,翻出当年的借条。 纸张已泛黄,闫某的签名依然工整,仿佛那个信誓旦旦的少年从未消失。 她摸着借条上自己残缺的指印,想起儿子临终前的病房,想起闫某第一次帮她搬行李时,阳光正照在他胸前的工牌上,映出"诚信为本"四个烫金字。 八年时光,23万救命钱,最终只换来一张永远无法兑现的法律文书。 闫某的消失,带走的不仅是一个母亲的希望,更是人与人之间最基本的信任。 在商业社会的丛林里,法律的利剑必须时刻高悬,而道德的底线更不容践踏。 当有人将黑手伸向弱者的救命钱时,输掉的不只是一场官司,而是整个社会对良知的信仰——毕竟,比23万借款更难偿还的,是一个母亲眼中永远熄灭的光。 对此,您怎么看,欢迎在评论区留言讨论! (文中均使用化名) 创作来源: 都市报道,《为救患癌儿子卖房,钱却被中介借走。借走23万,拉黑了微信!“哪怕少还一点儿也行啊”》

评论列表