在不久的将来,想象一下,当你坐在一辆完全自动驾驶的汽车中,悠然自得地进行日常事务,车子却能在无须人为介入的情况下,准确无误地把你送到目的地。这样的场景似乎已经不再是遥远的未来,而正逐渐逼近我们的生活。但当人们兴奋地谈论智能驾驶技术的突破时,是否有谁停下来思考,这个行业背后的竞争、挑战和选择是什么?汽车制造商的命运岌岌可危,快速发展的潮流也让他们面临许多抉择。

智能驾驶的技术创新激发了市场的狂热。车企面对的不仅仅是如何将这一技术落地的问题,还充满了漫长而复杂的竞争故事。传统车企与新兴电动汽车生产商之间的博弈成为当前的重要话题。技术创新带来了机遇;落后的体系和高昂的研发成本让许多无心自研的企业不得不加快合作的脚步。

在这个背景下,我们可以看到车企们采取了三种策略:全栈自研、务实普及和合作共赢。每种策略都有其独特的优势和局限。全栈自研派将自我完备视为赢得竞争的关键,例如小鹏汽车和小米汽车等希望通过自主研发建立技术壁垒、实现产业化的例子。然而,自研必然带来巨额投资的压力、技术积累的风险以及市场需求不确定的恐惧。过高的投入可能导致融资风险,而技术路线的选择错误则可能导致项目的失败。

与此形成鲜明对比的是务实普及派,例如比亚迪,他们将目标放在切实可行的产品上,而不是追求华丽的自动驾驶。然而,他们的选择同样不是没有代价。如何在快速渗透和提升功能之间找到平衡点,仍然是一个亟待解答的问题。务实派的策略非常适合他们已经拥有的市场份额,但在这个汇聚了无数科技巨头的行业中,单靠传统的生存模式是否能够把握住未来,值得深思。

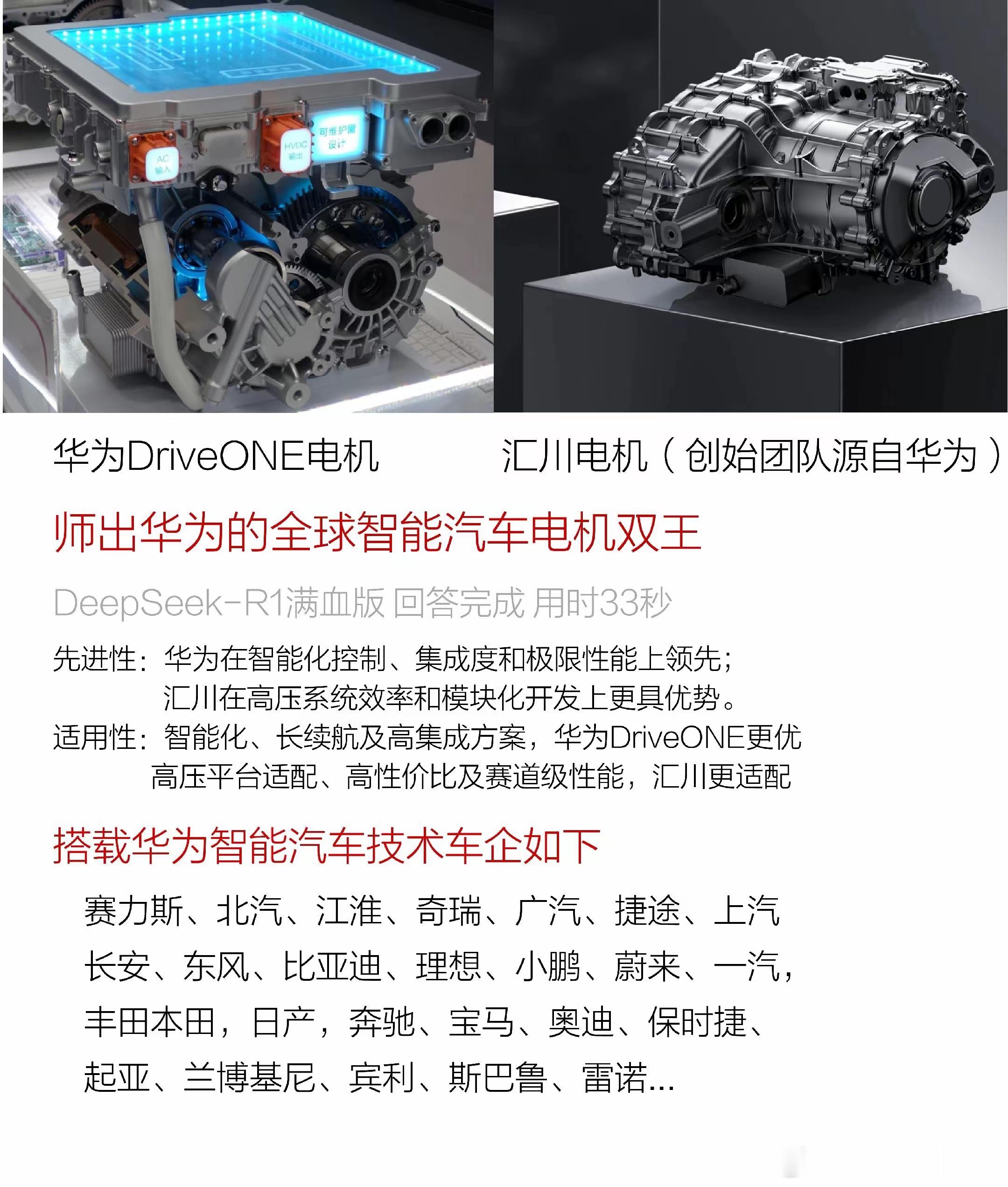

而合作派则是在多个车企经历过无数次的试错和探索后,逐渐崭露头角。这种模式的出现带来了一些新的希望,可以通过资源的共享和技术的整合来降低成本与风险。赛力斯就是一个成功的例子,以其与华为的深度合作,在短时间内实现了公司营业收入的迅猛增长。然而,合作关系同样面临利益分配的问题。一旦技术的所有权和经济收益产生争议,各方都可能在利益面前撕裂关系,导致原本美合作变得岌岌可危。

在了解了三种不同的策略后,我们不妨深入思考一下,未来智能驾驶技术的发展方向究竟会走向何方?随着法律法规的逐步出台和用户对智能驾驶付费意愿的提升,合作模式将逐步成为行业的常态。虽然市场上充斥着对“代工厂”的恐惧,但科技公司的参与往往意味着更多技术的升级和创新。

这一切的变化并非没有挑战。车企仍然面临技术主权与生态依赖的困扰,如何在合作中维持自身的竞争优势,将是摆在他们面前的重要课题。未来的车不是一辆简单的移动工具,而是一个智能终端,对于车企研发能力和合作能力的要求都变得更高。在这种情况下,重塑合作关系、实现资源的共享与技术的协同,将会是每个车企必须面对的重大问题。

不容忽视的是,市场的竞争局势也在不断变化。曾经声势浩大的新势力车企们,随着时间的推移,他们的生存能力受到了不少挑战。理想、小鹏和蔚来等强调自主设计的生产商如今面临着越来越大的压力,盈利能力下降和市场需求的不确定性都令他们心力交瘁。许多专家认为,没有足够的生产规模往往将使这些车企的技术投入难以维持,甚至可能面临破产的风险。在这种情况下,重新审视自身的发展模式,寻求合并与合作,或许可成为解决当前困境的良策。

结合市场调研数据,全球智能驾驶市场预计到2026年将达到5600亿美元,而电动汽车市场也将以大约23%的复合年增长率迅猛发展。面对这样的市场机遇,车企如何把握先机、赢得竞争,是每一个参与者必须认真考虑的问题。而且随着市场的不断变化,消费者的需求也将不断提升,车企必须不断调整战略。

未来的智能驾驶不是单一的商业模式,而是一个多元的生态系统。无论是全栈自研、务实普及,还是合作共赢,最终的目标都是提升用户体验,满足市场需求。作为这个市场的参与者,车企不仅要有技术能力,更需要具备灵活的战略思维,积极适应不断变化的市场风向。

从长远来看,智能驾驶的发展不仅关乎技术,更关乎企业如何构建自己的核心竞争力,如何理解市场需求与技术进步之间的关系。车企应该在技术和市场中找到自己的定位,努力在智能驾驶的浪潮中立于不败之地。

总结而言,智能驾驶的未来无疑充满挑战和机遇。企业之间的竞争愈发激烈,而不同行业内外的合作又为它们带来了新的动力。伴随着技术的不断进步和市场需求的变化,车企需要不断适应、调整,从而抵御风险,抓住发展机遇。未来,只有那些勇于创新、善于合作、灵活应变的企业,才能在智能驾驶的大潮中脱颖而出,实现可持续的发展。输的不是技术,而是放弃机会的勇气。

评论列表