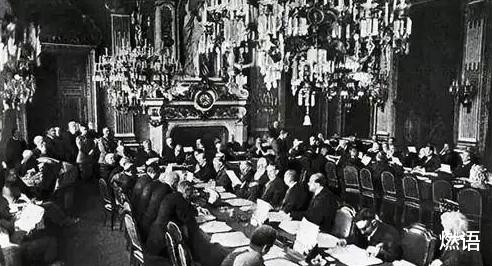

1919年6月28日,凡尔赛镜厅的金色穹顶下,德国代表在《凡尔赛条约》签下名字的那一刻,历史的天平似乎已向协约国倾斜。1320亿金马克的赔款数额(约合当时5万吨黄金),相当于德国1914年GDP的3倍,足以让这个战败国永世不得翻身。但十年后的柏林证券交易所里,身着呢绒西装的银行家们却手持雪茄,看着道琼斯指数里的德国企业股价节节攀升,这戏剧性转折的背后,隐藏着四重历史密码。

当法国军队在1923年1月占领鲁尔矿区时,德国政府祭出了一招"经济自杀":央行疯狂开动印钞机,马克兑美元汇率从1922年7月的493:1暴跌至1923年11月的4.2万亿:1。柏林主妇们用洗衣篮装钱买面包的场景登上各国报纸,但这场恶性通胀却意外成为谈判筹码。美国驻柏林商务参赞在日记中写道:"当纸币变得比卫生纸还不值钱时,债权人反而害怕债务人真的死去"。

1924年道威斯计划实施后,纽约华尔街的资本洪流开始涌向德国。美国银行家道威斯设计的精妙循环是:美国贷款给德国→德国用贷款支付赔款→英法用赔款偿还美国债务。这种"左手倒右手"的资本游戏,让德国在1924-1930年间净获231亿金马克资金,相当于同期支付赔款额的2.4倍。法兰克福的克虏伯工厂里,崭新的美国机床正在组装,工人们戏称这是"用法国人的铁,炼德国的钢"。

凡尔赛条约的"隐形漏洞"

《凡尔赛条约》第168条虽规定拆除1600家军工厂,但盟军监督员们发现,埃森的军械车间稍加改造就能生产拖拉机,斯图加特的飞机引擎厂转型汽车制造仅需三个月。这种"军民两用"的工业韧性,使得德国保住了78%的重工业产能。1925年,德国工业用电量已恢复至战前水平的117%,鲁尔区的焦炭产量甚至超过1913年纪录。

技术人才的"地下传承"

柏林工业大学教授哈贝尔的遭遇颇具象征意义:这位诺贝尔化学奖得主因研发毒气战技术被协约国通缉,却转身在拜耳公司实验室里研发出合成氨新工艺。德国企业通过"技术合作"名义,将2.3万名军工技术人员转入民用领域,保时捷设计室白天画跑车图纸,深夜却在完善装甲车传动系统,这些技术储备最终催生了1930年代横扫欧洲的闪电战。

英美法的"三角博弈"

当法国坚持要"榨干德国最后一枚金币"时,英国外交部官员私下嘲讽:"巴黎的先生们似乎忘记了,我们的商船队还等着运输鲁尔区的煤炭"。美国驻欧特使道威斯更直言:"让德国经济崩溃,共产主义就会在柏林登陆"。这种战略分歧,使得德国在1924-1929年间实际年均支付赔款仅9.7亿金马克,不到协议金额的40%。

苏德秘密合作的"黑金通道"

1922年《拉帕洛条约》签订后,德国技术人员在苏联乌拉尔山区建立起秘密兵工厂,作为回报,德国获得大量粮食和原材料。克虏伯公司通过这条通道,将3700吨优质钢材伪标注为"农用器械"运回国内。这种地下经济输血,使得德国在1925年就重建起完整的工业体系。

马克暴胀的"社会重置"

1923年的超级通胀虽导致中产阶层破产,却意外抹平了德国83%的内债。当新马克在1924年11月以1:1万亿的比率启用时,工业巨头们发现他们的工厂债务已缩水成象征性数字。这种"经济大清洗"为后续投资扫清了障碍,1926年德国工业固定资产投资比1923年激增470%。

"双元制"教育的提前布局

在汉堡职业学校里,14岁学徒上午学习机床操作,下午在工厂实践的教学模式已蔚然成风。这种"企业-学校"双轨制培养的技术工人,使得德国制造业在1929年时的劳动生产率比法国高出27%。莱茵河畔的精密仪器工厂里,技工们能手工打磨出误差不超过0.002毫米的轴承,这种工业精度,正是经济奇迹的微观基石。

当1929年德国工业产值登顶欧洲时,柏林证券日报头条写着"我们已偿还凡尔赛的枷锁"。但美国股市崩盘引发的资本断流,瞬间揭穿了这场繁荣的脆弱本质:1931年德国失业率飙升至34%,纳粹党在选举中得票率从2.6%暴增至37.3%。克虏伯董事长在董事会上哀叹:"我们建造了最完美的工业机器,却忘了给它安装刹车系统"。

这场经济复兴的本质,是战胜国、资本集团、技术官僚与民众诉求的复杂博弈。当1933年兴登堡总统府升起万字旗时,历史已为这场"畸形繁荣"写下注脚:建立在债务杠杆和地缘投机之上的复兴,终将把整个欧洲拖入更黑暗的深渊。

参考资料

《国际关系史》关于鲁尔危机与道威斯计划的权威记载

《德国简史》对魏玛时期经济政策的深度分析

保时捷等企业的军民转型实证研究

德国职业教育体系的历史演进档案

马歇尔计划前德国经济数据统计年报