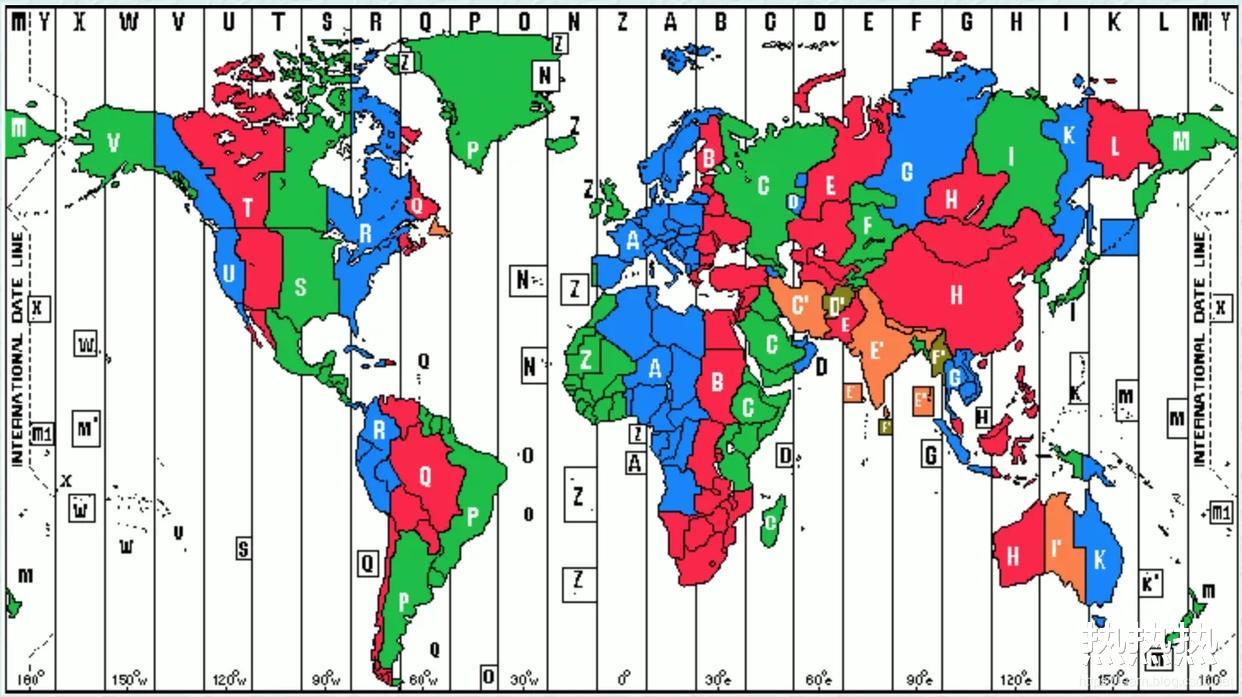

地球自转带来的昼夜更替,让人类不得不通过时区划分来协调时间差异。但在这个被24个时区分割的世界里,中国却成为一个“例外”——尽管其领土横跨东五区至东九区共五个时区,却统一使用单一的“北京时间”。这一现象背后,既有地理与人口的天然条件,也有历史与政治的深刻考量。

一、地理与人口:统一的天然基础

中国虽东西跨度约5200公里,覆盖五个时区,但人口分布高度集中。根据“胡焕庸线”(黑河—腾冲线),约94%的人口分布在东部季风区,其中绝大多数位于东八区(中原时区)和东七区(陇蜀时区)范围内。

例如,长三角、珠三角等经济核心区均处于东八区,而西部的新疆、西藏地广人稀,仅占全国人口的约1.8%。这种人口分布格局使得统一时区对日常生活影响有限,大多数人的作息与自然光照基本匹配。

相比之下,美国东西海岸人口密集,但时差达4小时,若统一时间会导致西海岸居民在冬季上午9点仍处黑夜,夏季晚上10点尚未日落。俄罗斯更是极端案例,东西时差达9小时,若统一使用莫斯科时间,远东地区的生活节奏将完全紊乱。地理与人口的双重不均衡,使得这些国家不得不采用多时区制度。

二、历史沿革:从“五时区”到“北京时间”

中国的时区统一并非一蹴而就,而是经历了复杂的演变:

清末至民国:被迫的“海岸时”与自主的“五时区”

1902年,英国主导的“海岸时”(东八区)在沿海通商口岸推行,以服务外国轮船与贸易。1918年北洋政府首次自主划分五时区(中原、陇蜀、回藏、昆仑、长白),但受限于技术条件,仅少数城市执行。

抗战时期:战时统一的陇蜀时间

1939年,国民政府为协调抗战指挥,全国暂用重庆所在的陇蜀时区(东七区),首次实现时间统一。

新中国成立:广播与铁路推动的“北京时间”

1949年后,北京成为首都,广播电台的整点报时成为全国授时核心。1952年起,除新疆、西藏外,全国统一使用东八区时间,铁路时刻表、政府文件均以“北京时间”为准。西藏于1960年代、新疆于1980年代逐步纳入统一体系,但后者至今民间仍保留“乌鲁木齐时间”(东六区)的灵活使用。

三、政治与治理:统一时间的深层逻辑

时区不仅是时间工具,更是国家治理能力的体现:

1. 行政效率与国家认同

统一时间简化了政策执行。例如,2008年北京奥运会开幕式定于“20:00”,若按多时区播报,西部观众需换算本地时间,易引发混乱。此外,统一时间强化了“全国一盘棋”的集体认同,尤其在边疆地区,成为国家主权的象征。

2. 技术支撑与标准制定

“北京时间”实际由陕西蒲城国家授时中心(东七区)发布,而非北京本地。这一选址兼顾地理中心位置与战略安全,通过长短波信号覆盖全国,确保时间精准同步。

3. 国际对比中的灵活选择

印度、伊朗等国虽跨多个时区,但采用统一时间;而俄罗斯因东西人口分散,被迫保留9个时区。中国的选择证明,时区制度本质是“实用主义”的产物——当统一成本低于分割代价时,单一制更优。

四、争议与平衡:统一背后的弹性

尽管统一时间带来便利,但也存在争议。新疆民间普遍将作息延后2小时,学校、机关上班时间调整为10:00,与东部形成“隐性时差”。这种“官方时间统一,民间灵活调整”的模式,既维护了国家制度,又尊重了地域差异,成为中国特色解决方案。

结语:时区制度的国家叙事

中国的时区统一,是地理条件、历史选择与政治智慧共同作用的结果。它既非“自然合理”,也非“唯一正确”,而是国家根据自身特点的主动设计。正如一位学者所言:“时间可以被标准化,但生活的节奏永远属于土地和人民。” 在全球化的今天,中国的“时间故事”为世界提供了一种独特的治理样本——在统一与多元之间,找到属于自己的平衡点。

评论列表