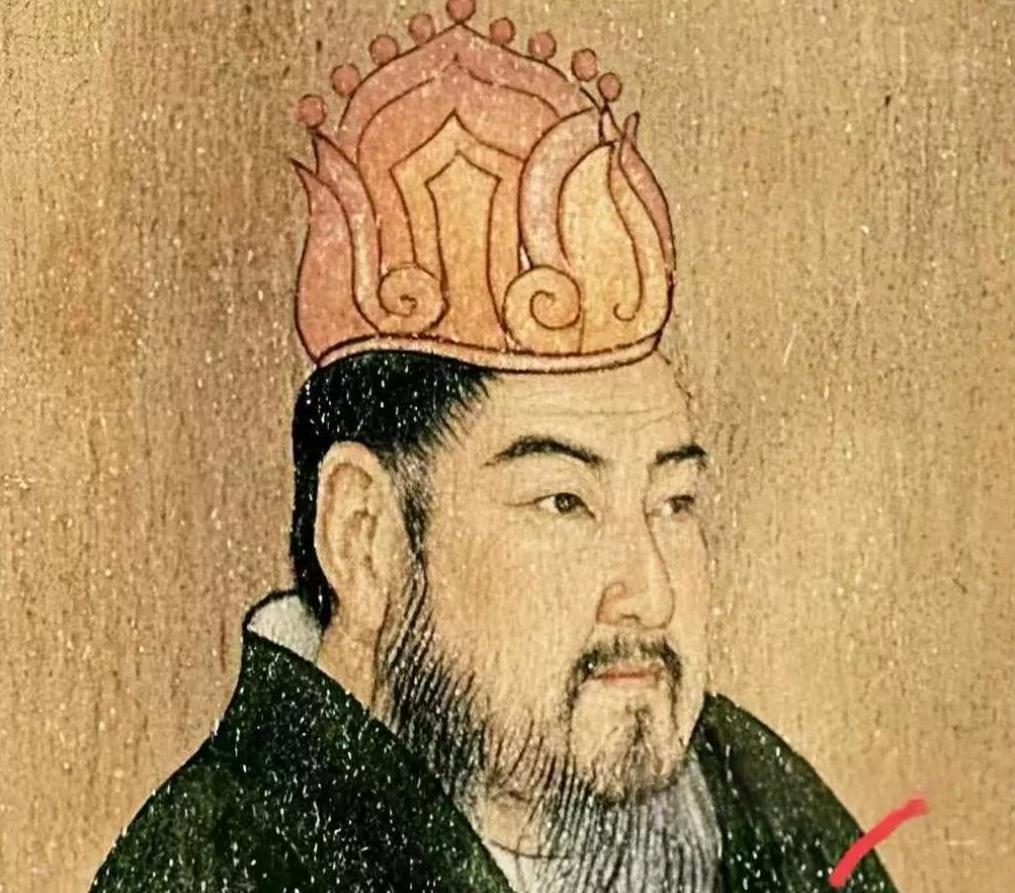

"一印传千年,两国恩怨牵。" 这枚躺在日本大阪市立美术馆玻璃展柜里的金印,只有拇指大小,却重达108克——它正是东汉光武帝赐给日本的"汉委奴国王印"。

公元57年,中国正值东汉鼎盛时期,光武帝刘秀刚刚平定天下,倭奴国(日本古称)使者跨越重洋前来朝贡。光武帝大笔一挥,赐下这枚金印,标志着中日官方交往的开端。但吊诡的是,日本史书对此事只字未提,直到1784年,这枚金印才在博多湾被农民偶然挖出。

为什么日本史书要"遗忘"这段历史?

这枚金印背后

又藏着多少不为人知的中日秘辛?

金印出土:改写日本历史的"意外发现"

1784年2月23日,日本福冈志贺岛的农民甚兵卫在修水渠时,突然挖到一块闪闪发光的金属。他擦去泥土,发现上面刻着五个奇怪的文字——"汉委奴国王"。

当时日本学界炸开了锅。因为这枚金印直接印证了《后汉书》的记载:"建武中元二年,倭奴国奉贡朝贺,光武赐以印绶。"但日本自己的史书《古事记》《日本书纪》却对这段历史只字未提。

更耐人寻味的是金印的形制。它采用汉朝诸侯王专用的"蛇钮",印面2.34厘米见方,正是汉代"方寸之印"的标准尺寸。考古学家比对中国出土的"滇王之印""广陵王玺"后确认:这绝对是东汉官方的"认证商标"。

为什么日本要隐瞒这段历史?有学者推测,当时日本正处于"倭国大乱"时期,接受汉朝册封意味着承认附属地位。而后来统一日本的邪马台国,很可能有意抹去了这段"黑历史"。

印文之谜 :"委"字引发的千年争论

金印上"汉委奴国王"五个篆体字中,最引发争议的就是这个"委"字。

中国学者坚持认为,"委"是"倭"的通假字。证据来自东汉《法华义疏》:"倭,又作委。"但日本部分右翼学者却咬定:"委就是委,说明汉朝承认我们是独立国家!"

这场争论在1981年达到高潮。当时中国扬州出土的"广陵王玺",其印钮、尺寸、字体与"汉委奴国王印"几乎一模一样。特别是"印"字最后一笔都故意上翘——这是东汉工匠的防伪标记!

更实锤的证据在《三国志·魏书》里。记载邪马台国女王卑弥呼时,明确写道:"倭人在带方东南大海之中......旧百余国,汉时有朝见者。"这说明,汉朝眼中的"倭"就是日本。

有意思的是,日本江户时代学者龟井南冥早就看透真相。他在《金印辨》中写道:"此印实为汉赐倭奴国王之信物,无可疑者。"但某些人至今不愿面对这个事实。

金印巡展:一场跨越两千年的"身份认证"

这次大阪展出的金印,被日本官方列为"国宝",但它的"国籍"却充满戏剧性。

1979年,中日邦交正常化后,这枚金印首次到中国"省亲",在故宫博物院展出。当时日本媒体称这是"封印两千年后的归乡"。但细品这个说法很有意思——到底谁是谁的"家乡"?

金印的巡展路线就像一部微缩版中日关系史:

1985年赴英展览,标签写"中国汉朝赐日本国王印"

2004年在东京国立博物馆特展,解说词变成"象征古代东亚交流"

这次大阪展出,海报干脆只写"汉委奴国王印"五个字

这种文字游戏背后,是日本对这段历史复杂的心态。就像东京大学教授西嶋定生说的:"这枚金印是甜蜜的负担,它证明日本文明很早就被纳入中华体系,但又不能否认它的文化价值。"

当我们在博物馆凝视这枚金印时,看到的何止是一块黄金?它是汉朝"薄来厚往"外交政策的见证——使者带点土特产来朝贡,光武帝就回赠纯金印章;它也是日本文明成长的"出生证明",证明这个岛国早在两千年前就积极参与汉字文化圈。

这枚穿越两千年的金印,不仅是历史的见证,更是未来的启示。它记录了中国古代"以和为贵"的外交智慧——汉朝以金印相赠,而非武力征服,展现的是包容与尊重。从唐代遣唐使到今天的经贸往来,交流互鉴让各国共同受益。今天,中国依然秉持这样的理念,面对复杂国际局势,中国始终主张平等对话、互利共赢,推动"一带一路"倡议、倡导人类命运共同体……为区域稳定注入确定性,为全球治理贡献东方智慧。