中国科学院院士施一公先生曾经这样评价中美两国的科技竞争,部分来自于中国的精英人才,他们宁可在美国平庸,也不愿意回国高光。施院士的话一针见血的指出了国内科技发展存在的一些现实情况,虽然现在有许多华人群体已经回国发展,但是在许多年以前,美国科技企业对于中国人才的吸引力,是要远强于中国本土企业的。

环境的影响

环境的影响美国硅谷是国际上公认的精英人才聚集地,许多国际上知名的科技公司都是在硅谷孕育出来的,例如微软、苹果、英特尔等。

正所谓物以类聚人以群分,在科研环境与技术创新的双重影响下,美国硅谷以绝对的技术领导力吸引了来自于全球各行各业的精英人才,其中就包括了很大一部分中国培养的本土技术性人才。

根据当时的情况来看,美国的科技企业不但在技术创新、企业规模、科研环境等多方面领先于我们的国内科技企业,而且在对于技术人员的尊重上面、给技术人员提供的薪资待遇上面,国内的许多企业都是无法与美国的科技企业相比的。

在多方面的影响下,有很大一部分在中国高校毕业的学生,都会选择以出国留学的方式继续深造。而美国技术氛围最强的硅谷地区,成为了凝聚华人工程师的核心区域。跟技术实力强劲的人员在一起工作,自己也会逐步学习更加先进的技术,成为更加优秀的技术人才。

这个技术领域的科研氛围,既是美国可以成为技术强国的核心原因之一,也是造成大量中国本土人才流失的决定性因素。

在七十年代左右,我国对于发展新兴科技、建设完善的工业化体系尤为重视,甚至还从美国请来了约翰·巴丁团队与中国的科研人员进行技术交流。

约翰·巴丁是晶体管的发明人之一,是全球芯片产业的重要奠基人,同时也是全球唯一一位获得了两次诺贝尔物理学奖的科学家。我国选择邀请巴丁团队来到中国做访问学者,足可以说明我们当时已经将芯片产业作为了重点推进的科技项目。

在巴丁团队结束了访问活动之后,巴丁对国际媒体表示,中国是一个拥有着很强发展潜力的国家,但以当时的情况来看,中国发展芯片产业还需要有很多的工作要完成。尤其是中国国内的科研环境,与美国硅谷地区完全没有可比性,这是一个重大的问题。

由此可见,科研环境对于人才的吸引力是巨大的,也是我们科技发展所欠缺的。

由于美国吸引了大量来自于全球各行各业的一流顶级人才,所以对于那些稍差一些的二流人才来说,工作地位有些尴尬,比上不足比下有余。

来自于中科院的施一公院士,他曾经也是赴美留学浪潮中的一员,在美国的普林斯顿大学担任终身教授。曾经美国的霍华德休斯医学中心邀请他担任中心研究员,但是施一公院士婉拒了美国医学中心的邀请,选择了回国,来到了清华大学任教。

施一公院士将他在美国工作生活的真实情况进行了梳理,他认为,在人才济济的美国,有许多来自于中国的华人群体,他们大多没有太过于顶级的个人实力与工作经验,大多都是过着碌碌无为的生活,而且很有可能一辈子这么平庸下去。但是他们宁可在美国的平庸当中安于现状,也不肯回国进行工作。

鸡头和凤尾造成这种人员流失的情况,除了科研环境的差别,还有就是个人因素的影响。是打算在顶级人才聚集的美国企业当中做“凤尾”,还是在人才欠缺但是发展前途广阔的中国企业当中做“鸡头”,这一直都是具有争论意义的话题。

不过那些曾经在美国企业当中,真正有技术实力的华人群体,现在有很大一部分都选择了回国发展。

尽管他们当初为美国企业和全球芯片的发展做出了相当大的贡献,美国也给予了他们非常丰厚的报酬以及各种名誉头衔。但是在时代发展的洪流当中,中国科技行业开始显露出盎然向新的姿态,国家推出了政策扶持,国内的相关企业意识到了人才的重要性,开始尊重并开出丰厚的待遇招揽那些技术人才。

据中微半导体的董事长尹志尧先生在访谈中表示,自己在英特尔工作的时候,发现英特尔内部有很多的华人工程师群体。美国企业在芯片产业的历史上,开发出了几十款高端的制造设备,这些高端设备的背后,离不开华人工程师的技术加持。

而且英特尔公司实行全员持股的模式,入职就持有公司股份。将企业的发展与员工的利益进行绑定,只有所有的员工一起努力发展,公司才能越做越好。只有公司运作好了之后,员工们才可以获得更加丰厚的薪资报酬,实现一个完全正循环的公司运营体系。

虽然这种全员持股的模式,现在国内的许多科技企业都已经开始实行。但是倒退三四十年的时间,在八零和九零年代左右,这种全员持股的公司体系在国际上还是比较少见的。至于国内的科技企业,华为算是最早一批实行全员持股激励方案的企业。

在千禧年之后,有一部分曾经在美国工作的芯片产业专家纷纷回到了中国发展,其中就包括了尹志尧、张汝京、王晖等人。这些回国的芯片专家在国内建立起来了非常完善的芯片产业链体系,也开发出了许多款拥有自主知识产权的高端芯片制造设备,在一定程度上解决了中国没有芯片制造设备的困境。

与此同时,逐步完善的芯片产业链体系,也极大促进了中国自主芯片技术的发展。

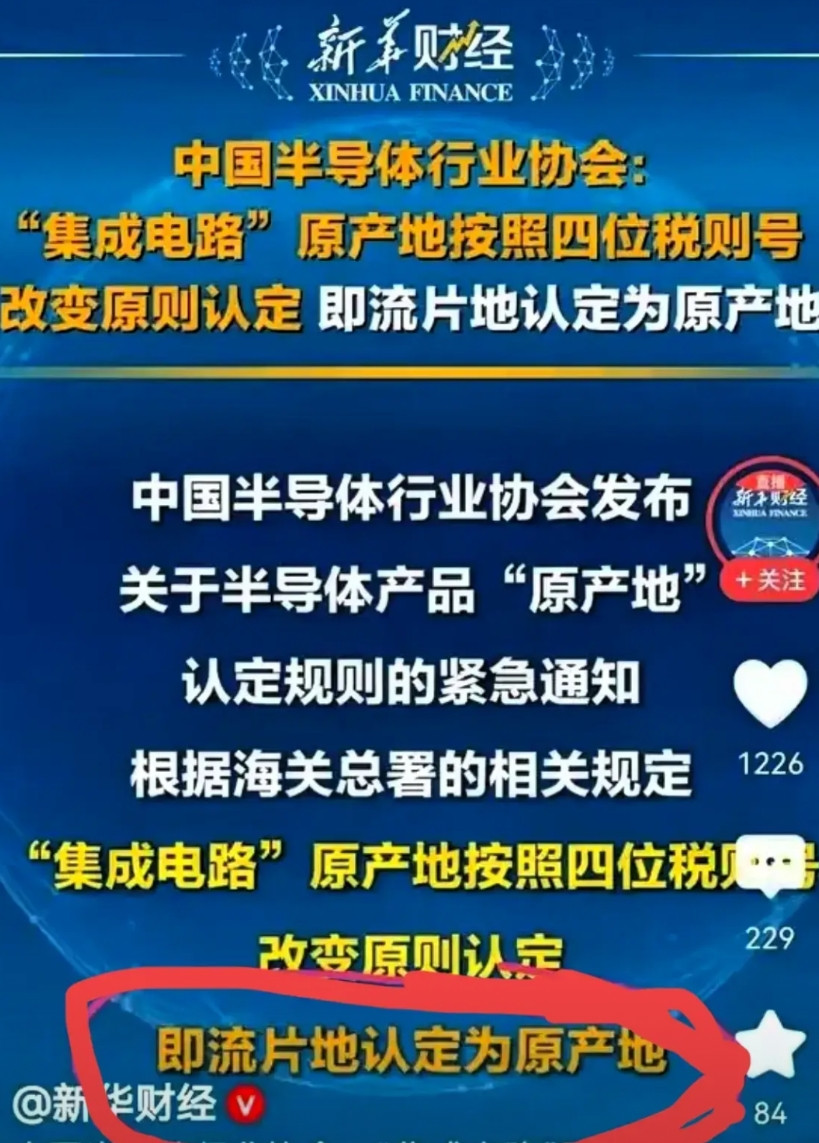

如今的中国芯片产业,在成熟芯片领域已经实现了量产商用,在先进芯片领域也早已经开始了技术攻坚。许多在海外企业工作的技术人员以及本土培养的技术人员,都选择放弃在美国的企业工作,专心留在国内的企业任职,为国产芯片的发展储备坚实的力量。

评论列表