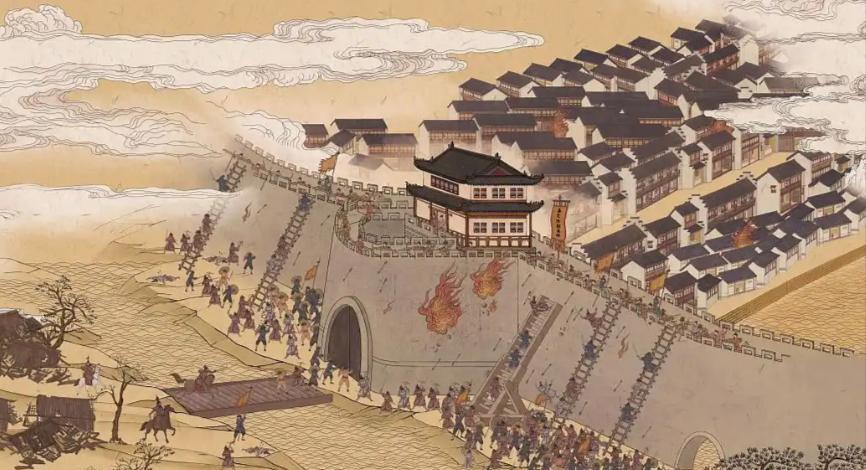

古代上京的考生盘缠丰厚,为何土匪不抢?土匪:你不看腰上绑的啥?古代读书人最大的梦想就是上京赶考,考上个一官半职就是光耀门楣的大事。但,古代人不一样的是,他们一般去京城路途遥远,就得带着大量的盘缠上路,很多人奇怪了,那为何没有专门抢考生盘缠的土匪呢? 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 科举制度作为中国古代社会的一项重要创举,为无数寒门学子提供了改变命运的通道。 每年都有成千上万的读书人背负行囊,踏上漫漫赴京路。 在交通条件落后、治安状况复杂的古代环境中,这些文弱书生能够平安抵达京城参加考试,其中蕴含着丰富的社会智慧和制度保障。 赴京赶考的考生通常要提前数月就开始准备。 他们会仔细规划路线,选择相对安全的官道,虽然路程可能绕远,但胜在安全有保障。 出发前,考生们会相约同乡或同窗结伴而行,组成少则五六人、多则十余人的队伍。 这样的规模既不会太过招摇,又能互相照应,遇到突发情况也能共同应对。 这些考生中最引人注目的,是那些已经通过乡试的举人。 他们手持官府颁发的文书,上面盖着鲜红的官印,写明"奉旨会试"的字样。 这份文书就像现在的特别通行证,沿途关卡见到都会优先放行。 有时候遇到水路,船只会因为水闸未到开启时间而滞留。 但只要亮出这份文书,守闸的官兵就会破例开启水闸。 地方官府对考生的安全格外重视。 每年科举前夕,各地都会加强治安巡查,特别是在考生必经的主要道路上增派官兵巡逻。 有些地方官员还会组织乡勇,在险要路段设卡保护。 之所以如此重视,是因为朝廷明确规定。 若考生在辖区内遭遇不测,地方官员将受到严惩。 轻则罚俸降级,重则罢官免职。这种问责制度让地方官员不敢怠慢。 有趣的是,不仅官府保护考生,就连占山为王的土匪也往往对考生网开一面。 这些土匪大多出身贫寒,虽然被迫落草,但内心深处仍对读书人存有敬意。 他们明白这些赴京赶考的学子很可能是未来的官员,抢劫他们不仅收益有限,更可能招来官府的全力围剿。 因此,土匪们往往遵循着"盗亦有道"的原则,见到赶考的队伍通常会主动避开。 朝廷对贫困考生的资助政策也很有特色。 根据路程远近,考生可以获得不同数额的路费补贴。 近处的考生可能得到四五两银子,而边远地区的考生最多能获得三十两白银的资助。 这笔钱在当时足够支付数月食宿和车马费用,确保考生不必为盘缠发愁。 有些地方乡绅还会额外资助本地考生,提供骡马或仆从。 旅途中的考生们也十分谨慎。 他们通常会将银钱分开放置,贴身收藏重要文书。 每到一处驿站,都会及时向家人报平安。 有些细心的考生还会记录每日行程,详细标注沿途的客栈和险要地段,这些记录往往成为后来者的重要参考。 当然,并非所有考生都能平安抵达。 偶尔也会发生考生遭遇不测的案例,但这通常是因为偏离主路、单独行动或露财招摇所致。 大多数考生都能依靠制度保障和社会共识,平安完成赴京赶考的旅程。 这种对赶考学子的保护机制,体现了古代中国对知识和人才的尊重。 从官府到民间,从士绅到平民,甚至包括那些落草为寇的人,都自觉或不自觉地维护着这条通往仕途的特殊通道。 这种全社会共同维护科举制度的现象,成为中国历史上一个独特的文化景观。 如今回顾这段历史,我们不仅能感受到古人对知识的敬畏,更能体会到制度设计和社会共识相结合所产生的强大力量。 这种保护赶考学子的传统,不仅确保了科举制度的顺利实施,也为后世留下了宝贵的历史经验。 主要信源:(中华网——古代考生盘缠丰厚,土匪为什么不打劫?土匪:你看他腰间绑的啥)