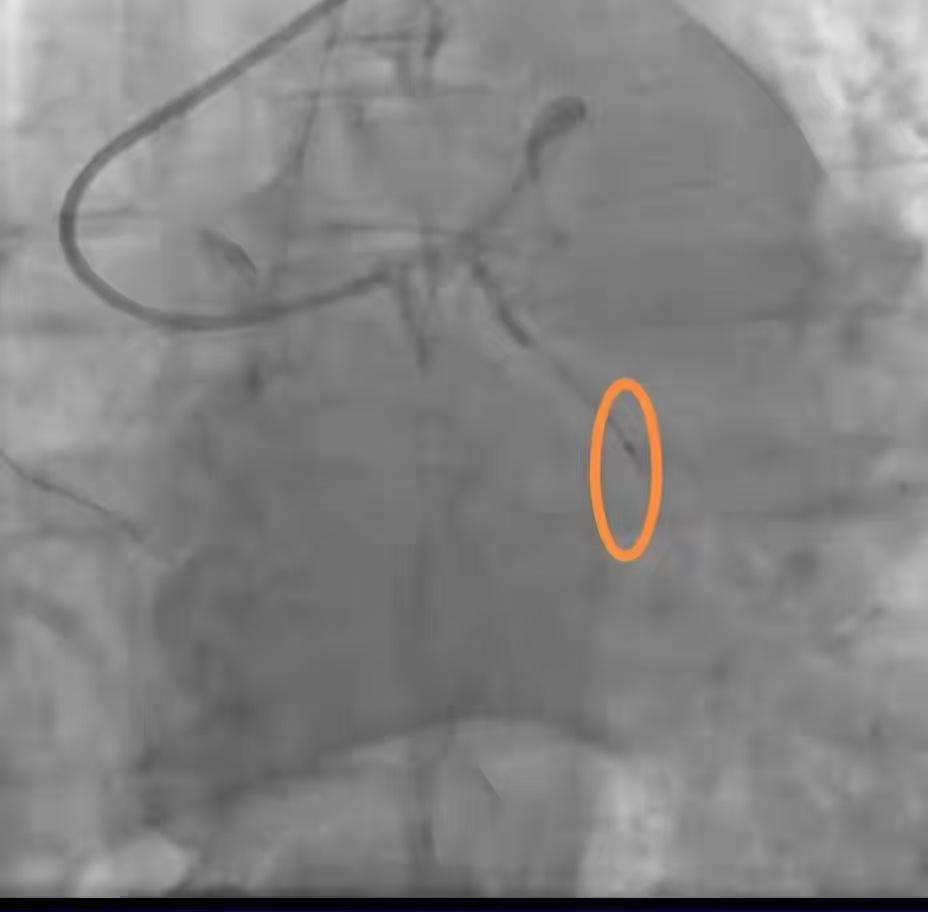

辽宁葫芦岛,一59岁女子在多年前去医院做了节育器取出手术,之后总感觉腹部隐隐作痛,直到两年前,她偶然发现手机播放歌曲时会传出细微的杂音和电流声,女子坚信医生一定是在她身体里藏了“监听器”。为此,女子特意去另一个医院做了彩超检查,医生认为这只是个普通囊肿,但她咬定这就是那个“监听器”。尔后,女子一纸诉状将医院告上法庭,要求无偿取出该“监听器”,并赔偿损失。法院这样判决。 据潇湘晨报·晨视频9月29日报道,李秀兰(化名)在2016年因身体原因在当地某医院进行了一次宫内节育器取出术。 手术本身并不复杂,但术后她时常感觉腹部不适,这种不适感时隐时现,让她心生疑虑。 李秀兰文化水平不高,对医疗知识了解有限,她开始胡思乱想,总觉得那次手术“不对劲”。 2025年初,李秀兰的疑虑升级为一种离奇的猜想,她声称,近两年来,当她用手机播放歌曲时,偶尔会听到一些奇怪的干扰声或回声。 这让她联想到,是不是身体里被安装了什么东西?结合之前的腹部不适,她大胆推测,在2016年的那次手术中,医生高某(化名)可能趁她不备,在她子宫内放置了一个“监听器”。 这个想法让她寝食难安,她认为这侵犯了她的隐私,甚至可能危及健康。 2025年1月7日,李秀兰为了验证自己的猜想,特意去了另一家医院进行彩超检查,检查结果显示:“左附件区小囊肿,约2.7×2.4CM囊性回声,盆腔少量积液。” 这本是一个常见的医学发现,囊性回声通常指囊肿或积液,与“监听器”毫无关系。 但李秀兰却固执地将这个“囊性回声”解读为“监听器”的证据,她认为,这个回声就是那个隐藏的装置,正在监视她的一举一动。 随后,李秀兰将当初进行手术的医院起诉至法院,她的诉讼请求很简单,要求医院无偿取出她子宫内的“监听器”,并赔偿由此造成的经济损失和精神损失。 在诉状中,她详细描述了自己的猜想,医生高某在取出节育器时,私自放置了异物,她通过手机播放歌曲时发现了异常,腹部不适是直接后果。 一审法院受理了此案,并依法进行了审理。 一审法院首先审查了李秀兰提供的证据,主要包括2025年1月7日的彩超报告和她本人的陈述。彩超报告显示的是“左附件区小囊肿”和“盆腔少量积液”,这些都是医学上常见的现象,可能与年龄、生理变化或既往手术有关。 但报告中没有提到任何“监听器”或类似异物的存在,法院还调取了李秀兰2016年在被告医院的就诊记录,记录显示那次手术是常规的宫内节育器取出术,没有异常操作。 庭审中,医院方面提出如下抗辩: 第一,李秀兰的猜想毫无科学依据:“监听器”这种设备在医学上不存在于人体内植入的案例。 第二,彩超所见的囊性回声是良性病变,与“监听器”无关。 第三,李秀兰未能提供任何证据证明医生在手术中有不当行为。 第四,医院强调,医疗行为符合规范,并请求法院驳回李秀兰的诉求。 那么,法院会怎么判决呢? 《民事诉讼法》第六十七条第一款的规定,当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。 法院指出,李秀兰提供的彩超报告是经合法程序取得的书证,其真实性法院予以确认。 不过,该报告所描述的“囊性回声”,是医学影像学对体内液体或囊状结构的专业表述,通常指囊肿、积液等常见生理性或病理性改变,这在临床医学上是普遍现象。 报告中并未提及任何与“电子设备”、“监听器”或任何人工异物相关的描述或提示。 而“监听器”作为一种电子设备,其正常工作需要具备电源、信号收发模块、存储单元等复杂结构,将其植入人体宫腔内,并需在长达数年的时间里维持功能,这从现有的科学技术和日常生活经验来看,是极其罕见且难以实现的。 李秀兰所称“通过手机播放歌曲时发现”,仅为单方陈述,未提供如录音、射频信号检测报告、专业技术机构鉴定意见等证据证明其手机受到的干扰与宫腔内存在电子设备之间存在必然的因果关系。 一审法院认为,李秀兰将医学影像上的“囊性回声”直接等同于“监听器”,属于主观臆测,其提供的证据不足以支持其所主张的“子宫内存在监听器”这一关键事实,应当承担举证不能的法律后果。 最终,一审法院判决驳回李秀兰的全部诉求。 李秀兰对一审结果不服,她认为法院没有认真对待她的“发现”,于是上诉至二审法院。 在二审中,她重复了一审的论点,但未提交新的证据。 二审法院经审理查明,事实与一审认定一致。 二审法院强调,李秀兰作为上诉人,仍需承担举证责任,但她未能提供任何有力证据证明“监听器”的存在或与医院手术的关联。 结果,二审法院判决维持原判,驳回了她的上诉。 这个案子告诉我们,无论在任何诉讼中,单纯主观臆测是不可能取得胜诉的,而只有依赖于扎实证据以及明确的法律依据,才有可能判如所请。 对此,您怎么看?