上海的陈先生最近摊上了一件离谱到让人想拍桌子的糟心事。2020年他参加社区工作者招聘,笔试面试全过,结果政审时突然被通知“系统显示你患有精神分裂症,属于重大精神疾病管控人员”。这消息像颗炸弹,直接炸飞了他的工作机会。更离谱的是,这条记录的源头,竟是2009年他去做心理咨询时,医院“顺手”给贴上的标签。 一场持续11年的“被精神病”闹剧 陈先生回忆,2009年他因工作压力大去浦东新区精神卫生中心咨询,全程就是和医生聊聊天,没做任何检查,也没拿到诊断书。结果两年后,医院突然把他的名字报进卫健系统的“重大精神疾病管控名单”,诊断写的是“精神分裂症”。这标签一贴就是11年,直到2020年政审才曝光。 更讽刺的是,这11年里陈先生当老师、考驾照、结婚生子,生活正常得不能再正常。他多次找医院理论,2021年上海市精神卫生中心给他做了司法鉴定,结论是“目前精神状态正常,精神分裂症诊断依据不足”。2024年医院甚至把诊断改成了“急性应激障碍”,但浦东新区精神卫生中心死活不肯撤销2009年的记录,理由是“诊疗符合规范”。陈先生跑断腿,法院也以“不属于民事案件”为由拒受理,卫健委更直接说“得医院申请才能改”。 谁在给普通人“判死刑”? 这事最扎心的,是医院和系统的“不作为”。2009年诊断时没告知患者,没做复核,甚至没留病历;2011年上报系统时也没联系患者确认;2020年患者发现错误后,医院既不承认误诊,也不配合修改。一条错误记录,就能让一个人的人生轨迹彻底偏航——工作丢了,名誉毁了,连未来都蒙上阴影。 有人说“医院也是按流程办事”,但流程的终点不该是“患者的死胡同”。如果系统里躺着一条错误的“精神病”记录,谁敢保证下一个政审、贷款、租房的人不会重蹈覆辙?更讽刺的是,医院一边强调“诊疗规范”,一边对11年里的跟踪随访、复核机制闭口不谈。这哪是“规范”,分明是“甩锅”。 普通人的“纠错”路,到底有多难? 陈先生的遭遇不是个例。现实中,多少人因为系统里的一个错误标签,被拒之门外?更可怕的是,纠错的成本全压在个人身上——跑医院、做鉴定、打官司,耗时耗力还不一定有结果。而医院和系统呢?一句“符合规范”就能把自己摘得干干净净。 这事必须得有个说法:医院的诊断权能不能这么随意?系统的纠错机制能不能更高效?普通人的名誉权,到底该由谁守护?如果连“被精神病”都能拖11年不解决,那谁还敢相信“公平”二字? 最后想问问大家:如果你遇到这种事,会怎么维权?是继续死磕,还是选择认栽?评论区聊聊,你的声音,或许能推动改变。 (案例来源:大象新闻)

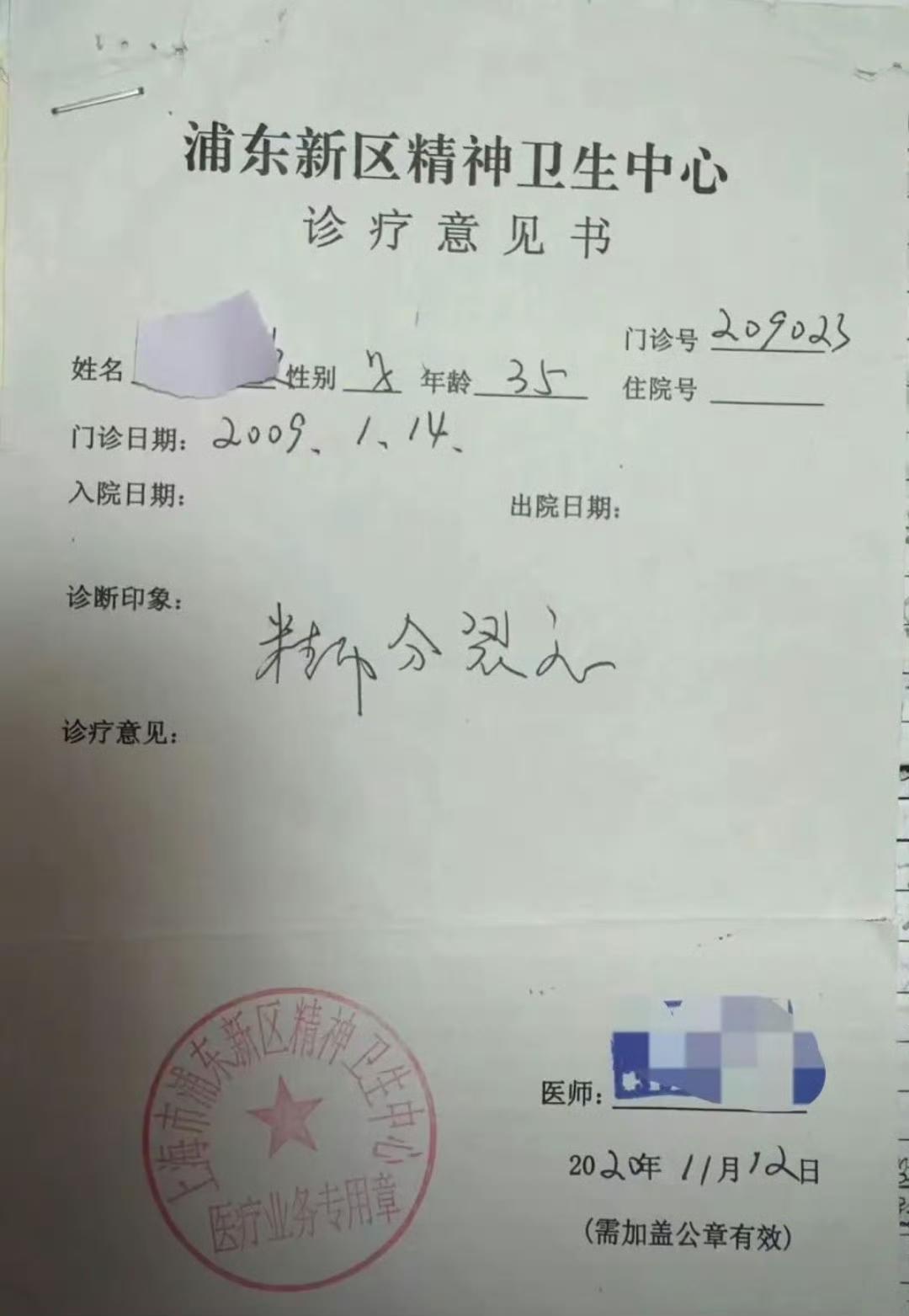

评论列表