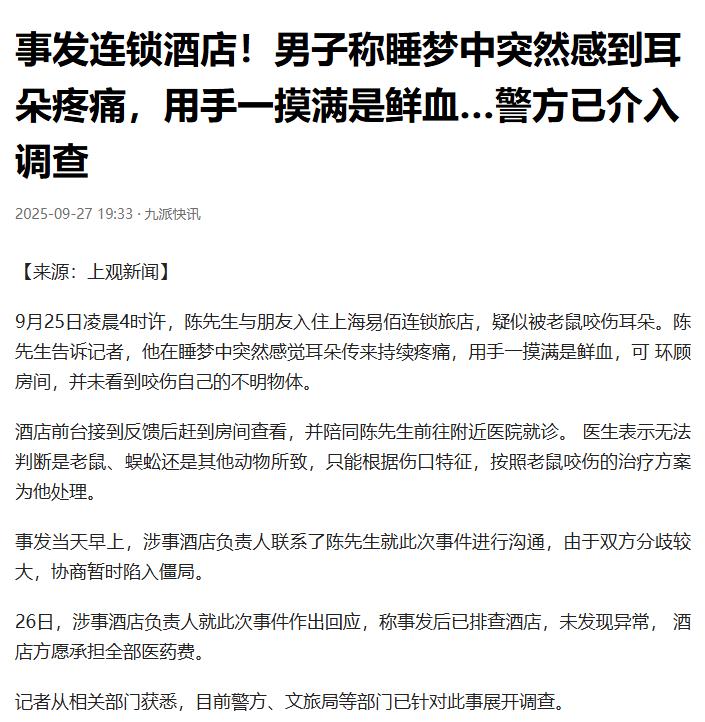

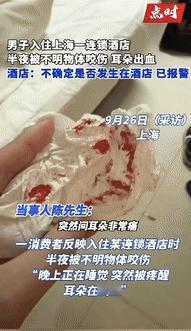

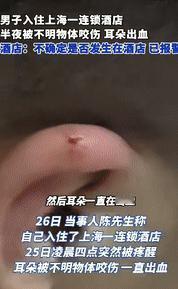

陈先生入住上海某酒店,半夜熟睡,耳朵突然被咬穿,男子惊醒后,用手去摸耳朵,结果满手鲜血!寻找是什么咬的,却没找到,只听到“咯吱”声,很像老鼠。酒店愿意赔偿,但却甩锅推责,不认为是酒店的责任。对此,陈先生很愤怒,不愿意要赔偿,只要求酒店帮其把病治好。 凌晨四点,上海一间酒店的房间里,一声“咯吱”划破寂静,陈先生猛然惊醒,右耳传来剧烈刺痛,他下意识地伸手一摸,满手鲜血。女友开灯一看,耳朵竟然被咬穿,血止不住地流。两人慌乱之中四处寻找,却没有发现任何动物。陈先生说,那一声“咯吱”,太像老鼠的叫声了。 当天,酒店工作人员陪同他们去了医院。医生发现陈先生耳朵红肿,出现三个疑似牙痕,并且有感染迹象,伤口是对穿的。由于无法确定是何种动物所致,医生只能按照老鼠咬伤的处理方案为陈先生处理,开了药,并紧急注射了狂犬疫苗、破伤风以及免疫球蛋白。医生还明确告诉他,后续还要继续注射两次疫苗,并且要复查。 本来是来看望女友的温馨之行,却在半夜经历了一场惊魂。陈先生说,他不光是肉体上的疼痛,更有心理上的恐惧。第二天,他还出现了头晕反应,这让他更担心:如果后续身体再有其他症状怎么办? 酒店方面在事发当天先行支付了医疗费用,随后提出的方案是:承担已发生的费用、免除房费,并另外补偿1000元作为精神损失。但陈先生没有接受。他的理由很简单:这不是一个“破财免灾”的小插曲,而是一次真正的人身伤害。狂犬疫苗的不良反应、伤口感染的风险、工作误工的损失,这些都需要一个长期的责任保障,而不是1000元就能“一笔勾销”。 酒店的态度在之后逐渐发生变化。负责人称,他们在陈先生退房后仔细清理了房间,没有发现老鼠或异常情况,因此无法确认伤口是在酒店里发生的。这一表态,让陈先生觉得酒店是在甩锅。他直言:当时出事的第一时间,酒店负责人可是陪着他去医院的,怎么过了两天就推得一干二净了? 事情很快引发公众关注。究竟陈先生的耳朵是被什么咬的?是老鼠,还是某种虫子?医生也没法给出确切答案。但从法律角度看,责任的归属其实并不复杂。 《中华人民共和国民法典》第1198条明确规定:宾馆、商场、银行等公共场所的经营者,应当对消费者负有安全保障义务。如果因为经营者未尽合理注意义务,导致消费者受到损害,就应当承担侵权责任。换句话说,酒店有义务保障客人在入住期间的人身安全,包括采取定期消杀、虫害防治、环境检查等措施。 《民法典》同时规定了举证责任。根据第1192条,若受害人能够证明损害发生在经营场所内,那么经营者若要免责,就必须拿出证据来证明自身已经尽到了合理的管理义务。如果酒店拿不出定期消杀记录、卫生检查报告、虫害防治措施等证据,就很可能被认定为没有尽到安全保障义务。 损害赔偿的范围,《民法典》第1179条写得清清楚楚:医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费、因误工减少的收入,都属于应当赔偿的合理支出。如果因此造成严重精神损害,还可以要求精神损害赔偿。在陈先生的情况下,至少可以要求:已发生和将来要发生的治疗费用、因复查耽误工作的误工费、可能出现的并发症医疗费,以及精神赔偿。 在类似的司法判例中,顾客因餐厅吊灯掉落受伤,法院认定餐厅负全责;旅客在酒店被床虱叮咬感染,法院判酒店承担主要赔偿责任。这些都说明,即便事后没有找到肇事动物,只要酒店不能证明自己已尽到合理的防范义务,就难以摆脱责任。 从公众的角度看,陈先生的遭遇敲响了一个警钟:我们在外住宿,能否真正拥有一个安全的睡眠环境?从法律的角度看,这不仅仅是个卫生问题,更是一个安全保障义务的履行问题。只要消费者在正常入住中受伤,酒店就不能轻易推脱责任。 目前,当地警方与文旅部门已介入调查,调查结果将决定酒店最终是否要承担赔偿责任。但不论调查结论如何,这起案件已足以提醒整个酒店行业:所谓“安全”,不是一句口号,而是每一次定期消杀、每一次防护措施、每一份卫生记录的落实。