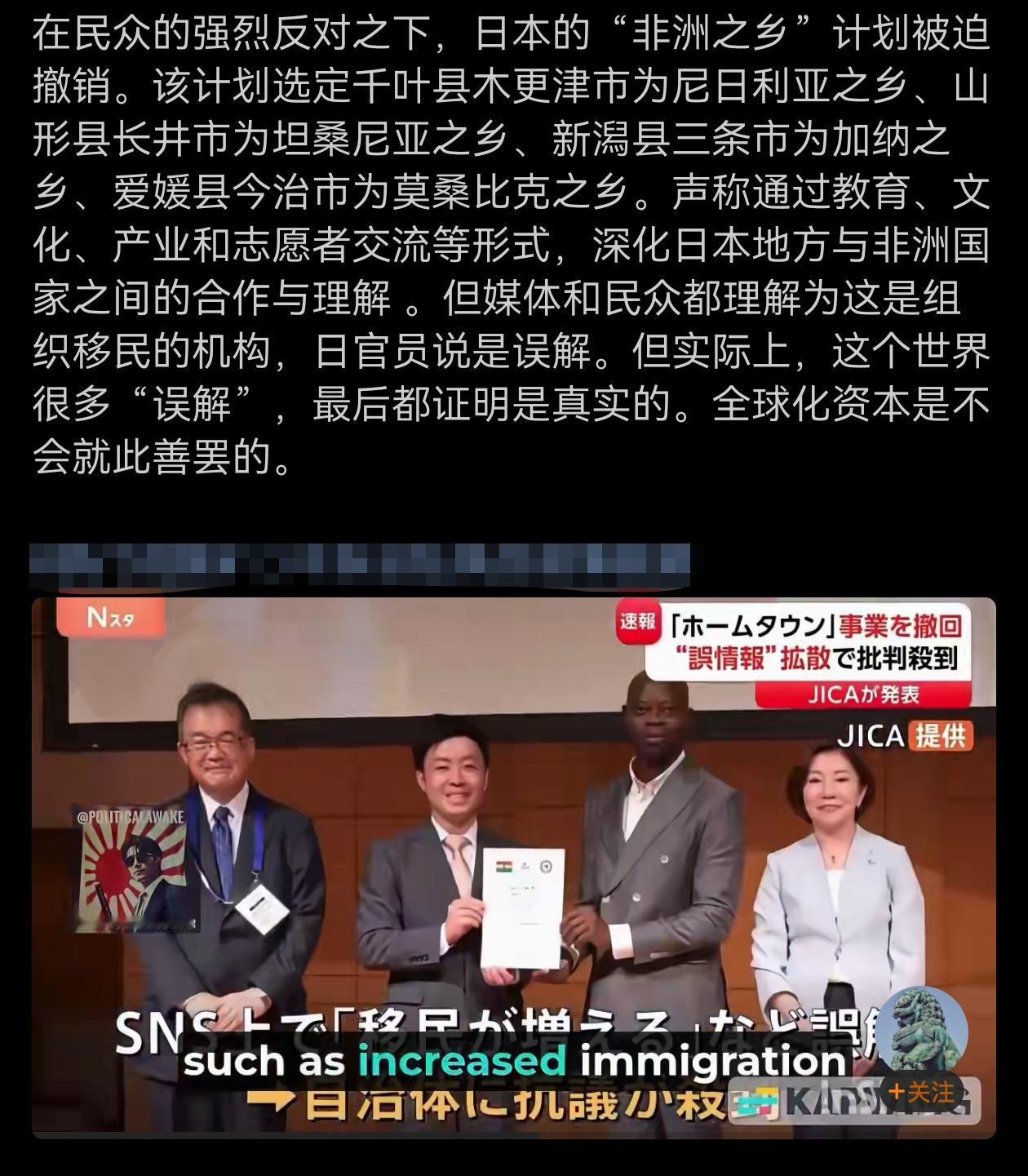

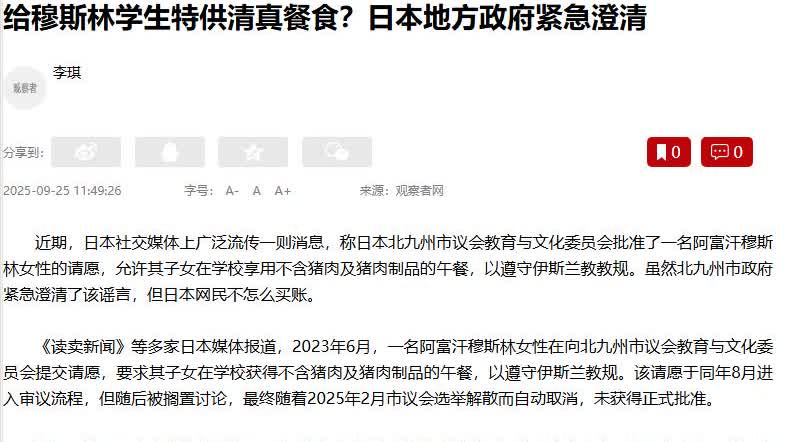

日本坚决不给穆斯林学生提供清真食物,北九州有个阿富汗妈妈请愿,想让孩子在学校吃到不含猪肉的午餐。传言一扩散,政府几天就收了上千条投诉,日本只能赶紧发声明说“不提供,与事实不符”。 这事儿说起来挺有意思的,日本社会对移民和文化融合的敏感度一直很高,尤其是涉及到日常饮食这种接地气的部分。咱们先从大背景聊起。日本全国穆斯林人口本来就不多,据估计也就十来万,占总人口1.3亿的零头,基本不到0.1%。北九州市作为福冈县的一个工业城市,人口约90万,穆斯林居民更是凤毛麟角,大多是近年通过难民或工作签证过来的中东和南亚人。这些人融入当地生活不容易,语言关、文化差啥的都得一步步适应。学校午餐在日本叫“给食”,是教育体系里很重要的一环,从小培养集体感和营养均衡。菜单统一,全班小孩吃一样的,猪肉制品经常上桌,因为日本猪肉消费量巨大,年人均吃掉20多公斤,远超很多国家。这套制度从战后就开始推行,强调公平和共享,不太欢迎特殊定制。 再来说说这次事件的起点。2023年6月,一位阿富汗穆斯林女性在北九州市议会教育与文化委员会递交了请愿书。她是难民身份,带着孩子定居当地,希望学校午餐能避开猪肉和猪肉制品,理由是符合伊斯兰教规。伊斯兰教忌讳猪肉,这在穆斯林社区是基本共识,她这要求听起来合情合理,尤其孩子上小学,得天天在学校吃给食。北九州市的学校基本是公立,午餐由中央厨房统一配送,食材采购和烹饪都标准化。要改菜单,得涉及食材认证、厨房隔离,甚至预算调整,这在日本地方行政里不是小事儿。她的请愿8月进入审议阶段,委员会开了几次会,讨论了可行性,但很快就搁置了。为什么?一方面,需求太少,全市穆斯林学生可能就那么几个,单独为一人改动会打破统一原则;另一方面,财政压力大,日本地方预算紧巴巴的,教育经费优先基础建设。结果呢,这请愿没批下来,到2025年2月市议会选举后,旧委员会解散,新一届上台,整个程序自动失效。整个过程低调,没啥大动静。 没想到,2025年9月上旬,这事儿突然在社交媒体上炸锅。有人发帖说北九州市议会批准了请愿,从此学校开始供应“穆斯林友好”午餐,不含猪肉,还配了学校食堂的照片。帖子一转,评论区就热闹了,日本网民分成两派。一派觉得这是移民特权,嚷嚷“入乡随俗”,说外国人来日本就得适应本地规矩,不能总提特殊要求;另一派担心这会连锁反应,以后其他少数族裔也来要素食或宗教餐,学校预算得崩。帖子传播速度快,几天内转发上万次,很快演变成全国话题。北九州市政府措手不及,市政厅电话被打爆,教育委员会办公室投诉邮件堆积如山。从9月18日谣言起,到22日,短短几天就收到一千多条反馈,大多是反对声音,有人直接骂政府“卖国”,有人联想到移民政策松绑会抢本地工作和福利。 政府反应算快,9月22日,北九州市教育委员会在官网挂出正式声明,直截了当说“网络流传的消息与事实不符”。声明重申,请愿从头到尾没通过审议,学校午餐继续按统一菜单走,不会特供清真餐。委员会主任大田清二还开了新闻发布会,强调日本学校给食的核心是促进全体学生平等参与,特殊需求可以通过自带便当解决。他们举例,过去类似案例,比如2016年静冈县的印尼穆斯林家长调查,26户家庭里绝大部分孩子要么在家打包饭盒,要么在猪肉日挑着吃其他菜。发布会后,媒体转载率高,但网民那边不消停,好多人留言说“政府藏着掖着,早该公开”,还有人挖出旧请愿文件,质疑为什么当初不直接拒了。整个回应过程暴露了日本行政系统的痛点:信息透明度不高,社交媒体时代谣言管不住,地方官员得临时灭火。 日本从2019年起开始放宽难民政策,阿富汗战乱后接收了不少像这位母亲这样的家庭,但实际落地难。联合国难民署数据显示,日本每年批准难民不到200人,远低于欧洲国家。文化摩擦在饮食上特别明显,猪肉在日本菜单里无处不在,从拉面到便当都常见。穆斯林学生怎么办?官方指南建议自带饭或申请豁免,但学校食堂没义务改。类似事件不是头一回了,东京和大阪也有过家长为清真餐闹腾的案例,最终多以家庭自理收场。这次北九州事件,表面是猪肉午餐,底层是身份认同焦虑。日本经济停滞,工资不涨物价飞,民众对移民竞争敏感,社交平台放大这种情绪。政府澄清后,投诉量降了,但讨论没停,Reddit和Twitter上还有人在辩论“多元文化 vs 传统统一”。 长远看,这对日本教育政策有啥影响?估计不大。学校给食制度根深蒂固,文部科学省的指导方针强调营养均衡和集体教育,不会轻易为少数人变。北九州市后续加强了信息监测,教育委员会发了内部通知,要求学校主动沟通少数族裔家长,避免误会。

评论列表