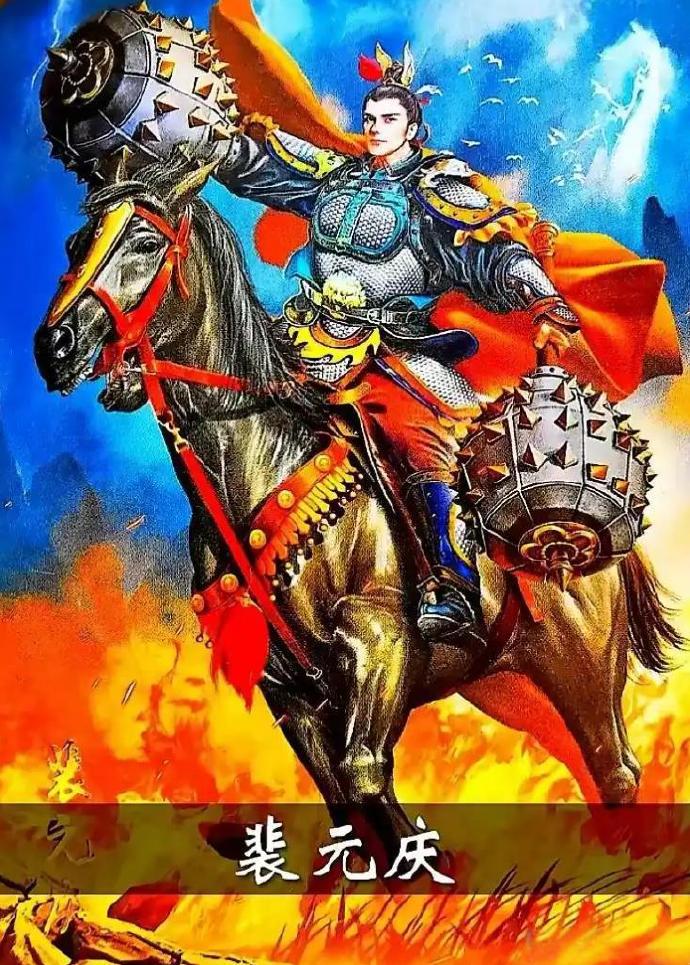

1868年的西北边陲,左宗棠挥刀直指刚刚投降的董福祥,满营惊愕。下属刘松山当场暴怒,怒斥左宗棠:“左骡子,我真是瞎了眼!”可左宗棠不动声色,刀锋依旧悬在董福祥颈边。就在众人以为血光将现时,左宗棠忽然收刀而立,淡淡吐出两个字。 众人瞬间反应不过来,这到底是怎么回事? 原来,早在这一刻前,左宗棠心中便已打好算盘。 那一年,56岁的左宗棠受命于清廷,率军西征,平定董福祥等人的叛乱。时年已过知天命,左宗棠却毫不犹豫,披甲上阵。他深知西北局势复杂,不容半点闪失。 此行随军的刘松山,是湘军中的猛将,出身寒微,却作战勇猛,是左宗棠极为倚重的心腹之一。而董福祥呢?同样是一员骁勇之将,但此前屡次反叛,被清廷视为“悍匪”,慈禧太后对此人更是颇感头疼。 左宗棠抵陕后,刘松山亲率湘军猛攻,董福祥兵败如山倒。年底,董福祥眼见大势已去,便率十万兵众向刘松山投降。刘松山判断其投诚诚意十足,便从中挑选三千精锐,编成“董字三营”,打算彻底收编。 但左宗棠不放心,他深知董福祥的性格,刚烈、强硬、极具野心。他担心这是一场伪装的投降,日后变故再起,后患无穷。于是他设下这场戏,召刘松山与董福祥入营,当众“挥刀处斩”。 面对左宗棠的咄咄逼人,董福祥跪地谢罪,刘松山愤然护主:“他们是真心归降,您为何不信?难道我跟随您多年,是看走了眼?” 而董福祥此时闭眼等死,却坦然说道:“胜者为王,败者为寇,若我一命能保住手下兄弟,无悔。” 这一番话,不仅打动了刘松山,也让左宗棠心生敬意。他收刀而立,回以两个字:“试探。”这一刀,没有砍下人头,却砍下了心防。 从此,董福祥心甘情愿为左宗棠效命。他在日后多场战役中屡立战功:吴忠堡之战,他身先士卒、力战群敌,首立大功;金积堡之战,仅用一天便攻破敌寨,被破格提拔为都司。他曾说,“顶子要靠鲜血染红”,这句话成为他驰骋疆场的写照。 这一“砍”不仅收服了董福祥,也彰显了左宗棠用人如用兵的深谋远虑。他治军不止靠铁血,更靠智慧。他懂得什么人该杀、什么人可用,什么时候该强硬、什么时候要示弱。 有人问,左宗棠究竟伟大到什么程度? 可以说,他是以一己之力收复了整个新疆,是晚清动荡中少有的硬骨头。他不是被权势捧上高位的人,而是靠着战功和才智,硬生生闯出了一条血路。他对内直面朝廷压力,对外硬刚沙俄强敌,是实打实的“帝国鹰派”“民族脊梁”。 1881年,新疆局势紧张,沙俄势力蠢蠢欲动。64岁的左宗棠重病在身,却坚持“抬棺出征”,誓言:“新疆不复,此躯捐国!”这不仅是军令状,更是他的生命承诺。 他调兵遣将,战术灵活,击退阿古柏,收复伊犁,成功让166万平方公里的领土重新归属祖国。他亲手栽下的“左公柳”,如今依然在新疆戈壁上迎风挺立,正如他留下的那句誓言——“国家领土,一寸不让!” 美国《新闻周刊》将他评为“一千年来全球四十位智慧名人”之一,连莎士比亚都排在他之后。他不是靠嘴说出来的“名人”,而是用一生书写出历史的人物。 他的传奇,被后人整理成一部部传记,而其中最全面、最深刻的,莫过于《左宗棠全传》。 这本书不仅描绘了他早年寒门出身、落第数次、屡败屡战的经历,还记录了他如何从书生变战将、从文官成名将,一步步走到清廷权力中心。同时也展现了他重视实业,创办福州船政、甘肃机器局,为中国近代化奠定了坚实基础。 他是中国近代史上的真正巨人。不是因为他官做得有多大,而是因为他在国家危难之际,做了该做的事,说了该说的话。 越是读《左宗棠全传》,越会对这个人肃然起敬。他的气节、勇气、谋略、胆识,都是今天依然值得我们学习的精神财富。他不苟且、不圆滑,不为私利妥协,始终坚持“国土不可弃,百姓不可负”的信念。 他的很多话,至今听来依旧振聋发聩:“若无疆土,何以立国?”“富国强兵,始于自立。” 我们总说要铭记历史,那就不该忘记左宗棠。他不只是清朝的左宗棠,更是中华民族的左宗棠。 这部《左宗棠全传》,是了解他最好的方式。每一页,都记载着他不屈的脊梁;每一个细节,都是那个时代的缩影。 今天的我们,再读左宗棠,不只是看一个人的传奇,更是在反思今天的我们该如何做一个有担当、有气魄的中国人。 如果你也被他的故事打动,不妨读一读《左宗棠全传》。 不到一顿饭的钱,换来一位铁血名臣的人生智慧,或许能为你的人生带来不一样的启发。 喜欢左宗棠的朋友,点击下方链接,了解这位真正的民族英雄。 全传揭秘晚清铁相运筹帷幄的历史著名人物传记