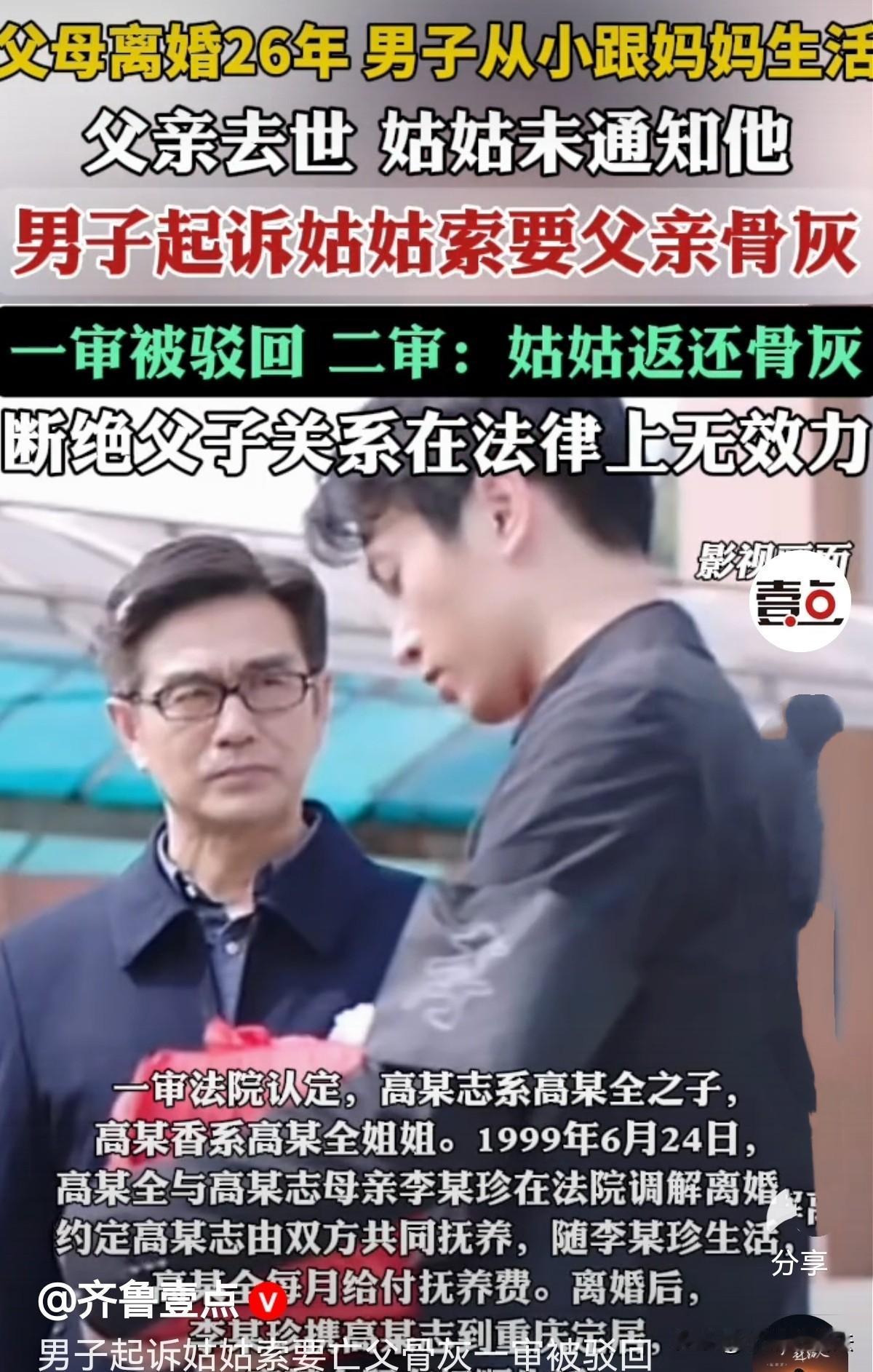

辽宁抚顺,父母离婚后,男子高某自幼随母亲生活,与父亲多年聚少离多。然而在父亲去世时,高某却未被通知,直到事后才得知姑姑独自操办了后事,还称父亲“无儿无女”。骨灰、遗物的归属问题随之引发激烈矛盾,案件一路打到二审。最终法院判决,骨灰应返还给儿子高某。 2000年,高某10岁时,父母因感情不和离婚,他随母亲远赴重庆生活。父亲独自留在抚顺,按月支付抚养费。此后父子虽联系渐少,但血缘关系未曾断绝。2024年初,高某的父亲被确诊为癌症晚期,不幸于2025年1月22日病故。 就在这个关键节点,矛盾发生了。父亲身故时,高某的姑姑并没有通知高某,反而对外声称其兄“无儿无女”,独自签署了医院与殡仪馆的相关手续,完成了遗体火化和骨灰寄存。高某在得知消息后愤怒不已,他认为姑姑剥夺了自己作为独子应有的知情权和处理父亲后事的权利。 于是,高某提出要求:姑姑必须返还骨灰、骨灰安放证,并交还父亲的银行卡、医保卡、手机等遗物。然而姑姑却坚称:自己完全是依照亡兄的生前意愿行事,并拿出所谓的录音视频,称父亲曾表示要断绝与儿子的往来,把身后事交由她处理。同时,她拒绝透露骨灰的存放地点,声称相关证件、卡片均已丢失。 双方僵持不下,最终走向诉讼。 一审法院的判决结果让高某失望。法院认为,高某虽要求姑姑返还骨灰及遗物,但因姑姑拒绝提供存放信息,高某也未能提供确切证据证明骨灰仍在姑姑掌控中,因此其诉请“难以实现”。最终,一审判决驳回了高某的全部请求。 高某不服,认为法院没有合理分配举证责任。于是上诉至二审,并在查找过程中发现父亲骨灰被寄存在某公益性公墓。他随即申请了保全,证实骨灰确实存在。 二审中,姑姑再次提交视频为证,强调父亲生前“与儿子断绝关系”。但法院明确指出:自然血亲关系基于出生事实产生,法律上无法通过协议或声明解除。换句话说,即便父亲口头说过断绝关系,也不具有法律效力。 最终,二审法院改判:限期由姑姑返还父亲骨灰,并确认高某作为唯一子女在骨灰安放权上享有优先地位。 从法律角度分析,本案涉及三个关键点: 第一,骨灰的法律属性。按照司法实践,骨灰被视为死者身体利益的延伸,承载着对逝者的尊重和亲属的精神寄托。处理权通常依照继承顺序来确定,子女的权利优于兄弟姐妹。民法典虽未明确“骨灰权”,但法院往往结合公序良俗和血亲关系进行认定。本案中,高某作为死者唯一子女,自然享有优先安葬权。姑姑越位办理后事,侵犯了侄子的祭奠权。 第二,断绝父子关系的效力。姑姑所谓的录音视频,即便属实,也无法产生法律后果。根据《民法典》及相关司法解释,父母子女关系属于身份关系,不能通过民事合意解除。只有在收养、亲子关系诉讼等法定程序下,才可能发生变更。本案中,父亲的声明不足以剥夺高某的身份权利。 第三,遗物与举证责任。高某还要求姑姑返还银行卡、医保卡、手机等物品。一审时因缺乏证据被驳回,这反映出举证责任分配的重要性。《民事诉讼法》第64条规定:“当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。”也就是说,高某必须证明姑姑确实占有遗物,否则难以支持其请求。二审虽然确认骨灰存在,但其他物品因无证据,依旧无法判令返还。 这一案件的社会意义不容忽视。现实生活中,父母离异、子女远走他乡的情况并不少见,父母年老病逝时,可能由兄弟姐妹或其他亲属介入处理后事。如果不明确法律责任,很容易引发骨灰归属争议。 更值得反思的是:许多人仍然把“断绝关系”的口头约定当作法律依据,却忽视了法律的强制性规范。亲子关系无法解除,祭奠权与骨灰处理权也无法剥夺。这不仅是对血缘的尊重,也是法律对人伦秩序的坚守。 从案件中可以看到:一审因证据不足驳回诉请,二审因查明骨灰存在而改判返还。这说明在处理类似争议时,当事人必须及时固定证据,比如保全骨灰存放信息、拍照录像、申请公证等。否则即便拥有合法权利,也可能因“举证不能”而败诉。 案件落幕,但留给社会的警示仍在:亲情可以淡漠,但法律权利不可剥夺。父子之间即便关系再紧张,法律也不会允许他人随意替代子女处置骨灰。因为那不仅关乎遗体的尊严,更是血脉亲情的最后纽带。 最终,高某如愿拿回了父亲的骨灰,却也不得不面对亲情裂痕带来的冷峻现实。骨灰之争背后折射的,是法律与亲情的碰撞。对于每一个家庭来说,或许更该思考:别等到生命的终点,才让法律来替代亲情做最后的裁决。

评论列表