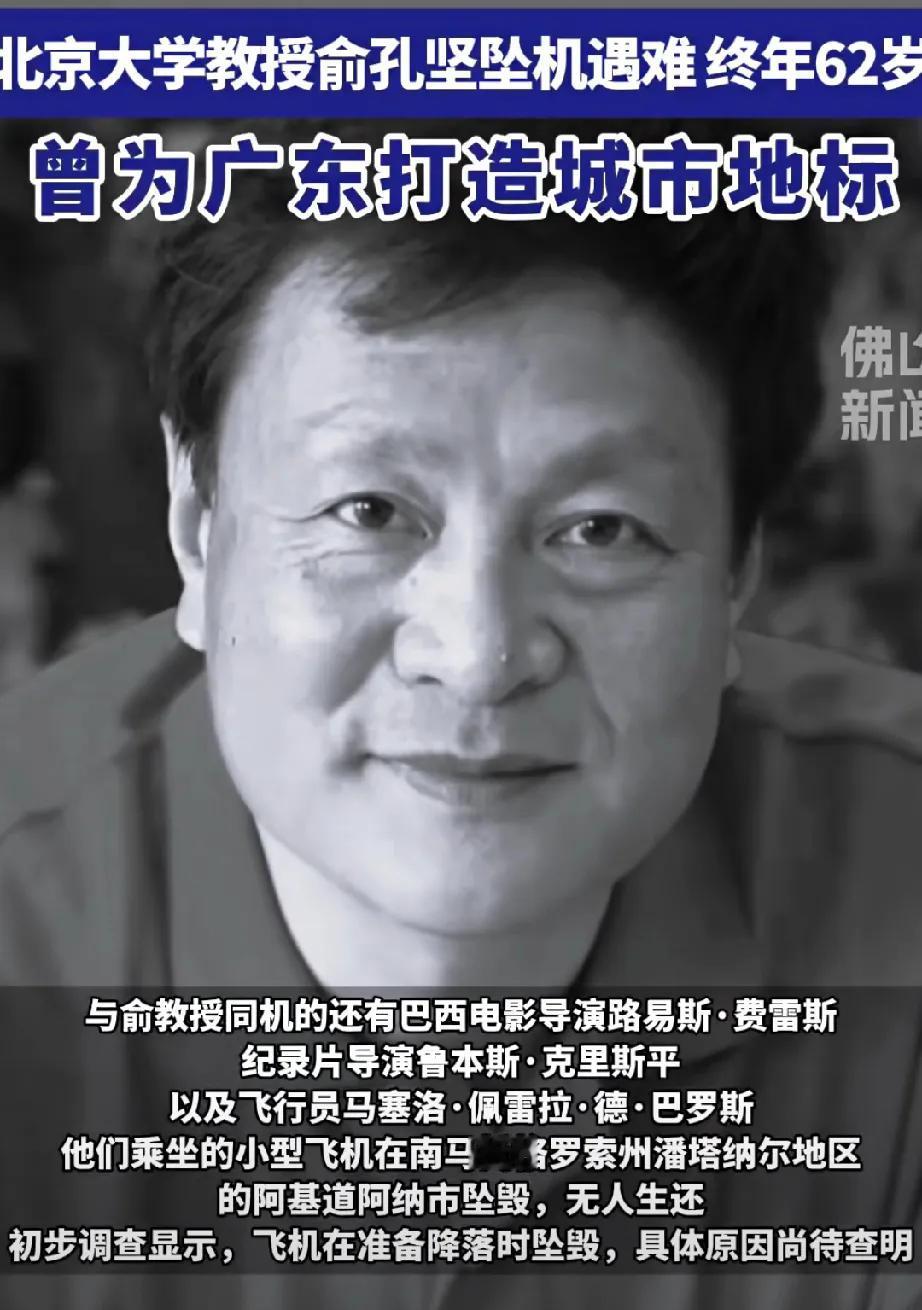

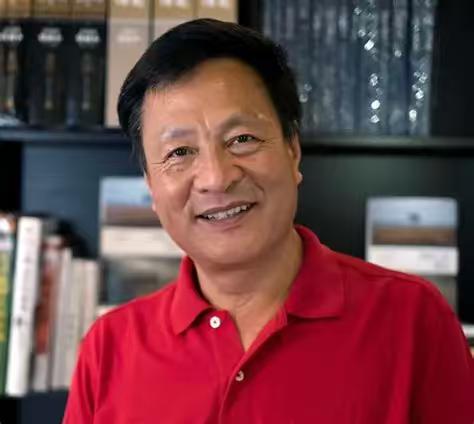

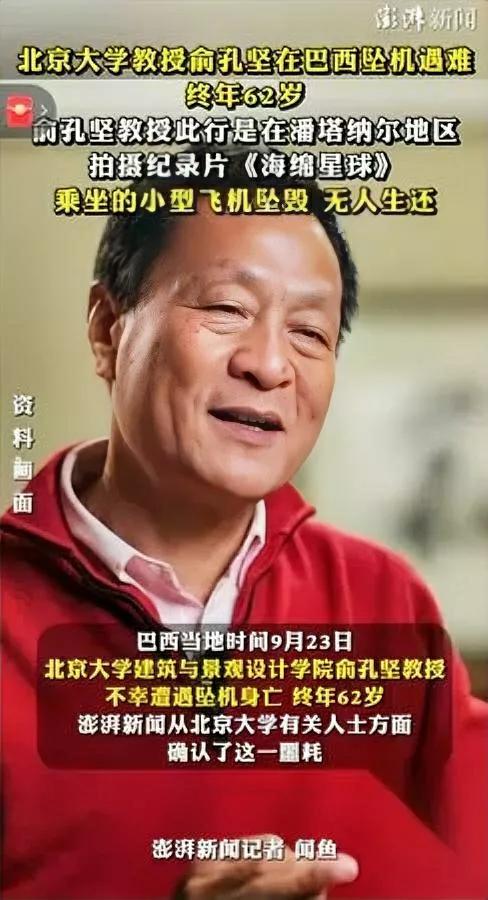

我有种预感, 俞孔坚教授意外离世, 最痛的从不是名校光环的黯淡,而是那些被他拽着扎根土地的学生。 这位哈佛博士教出的“规矩”太刻骨:论文三稿不过关只因没去现场,课题必须跟着汛期水位走,连商业项目都得为生态让道。 他带的“海绵城市”“棕地修复”全是慢功夫,学生们的课题早和他的心血缠在一起。 北大派来的教授能接下课题,却接不走那份“对土地的良心”。 好在学生们没垮,整理教案、带着新导师跑现场,把他的坚持续进未完成的项目里。 真正的传承从不是名头的延续,而是精神的接力。 你说,这份刻进骨子里的敬畏,是不是比任何奖项都珍贵?