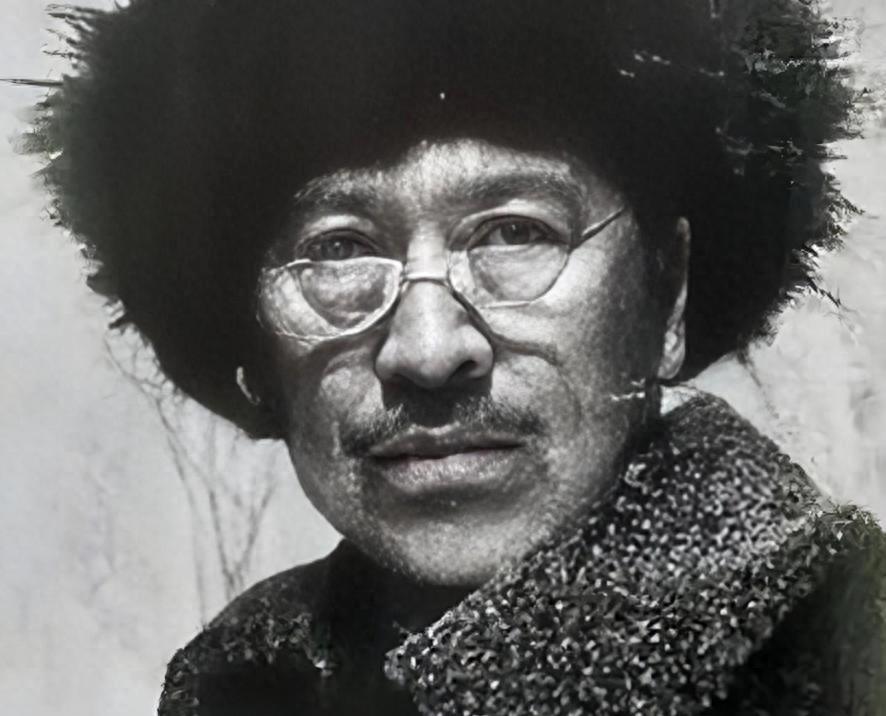

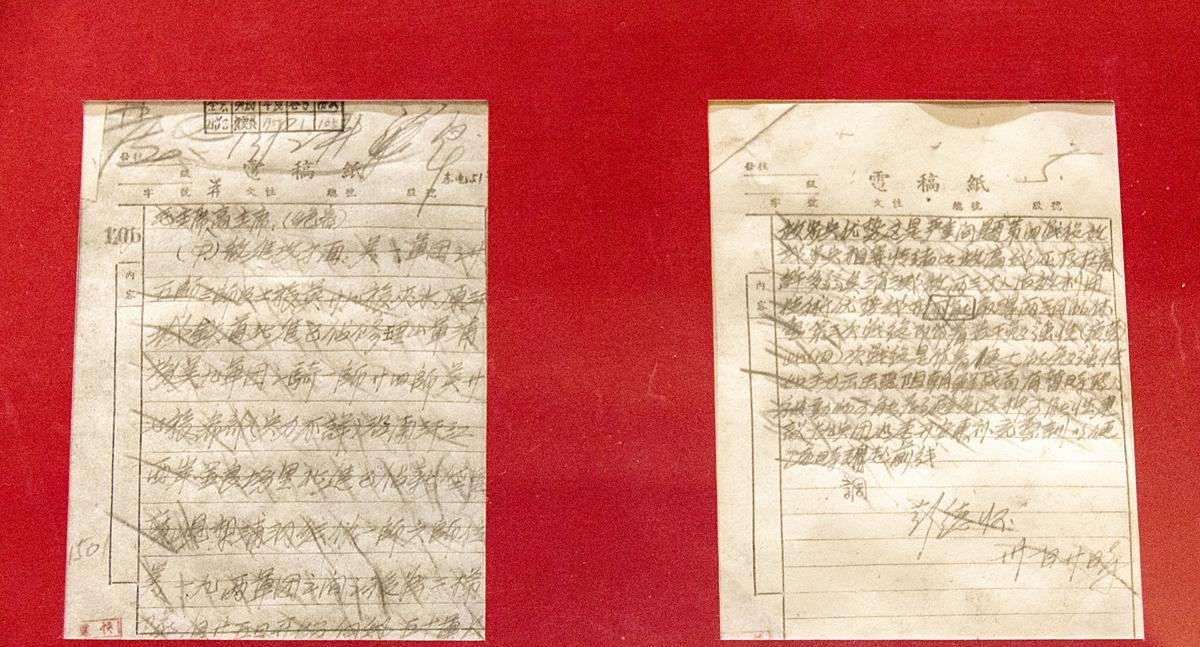

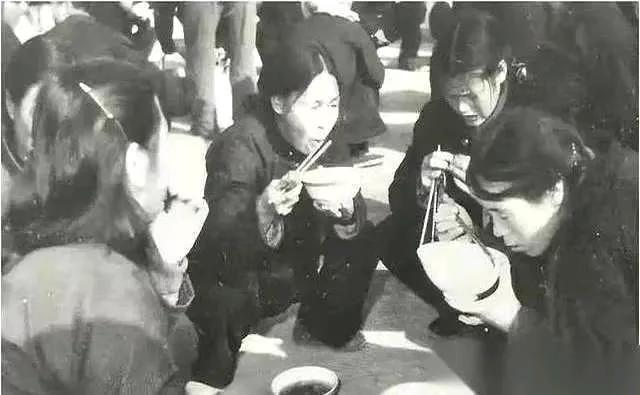

1931年,吉林当地大地主戴凤龄,过完60大寿。哪料,他却变卖所有家产,买了几百条枪,率全家57口人抗战。谁知,14年抗战之后,全家却只剩3口人。 【消息源自:《吉林党史资料》第八辑 戴氏家族抗日事迹选编】 1931年,吉林敦化有个叫戴凤龄的地主老头,刚过完六十大寿,办了件让十里八乡都炸开锅的事。他不买田不置地,反而把名下四百多垧良田、油坊、磨坊打包全卖了,连同祖上传下的药铺,换成一堆冰冷的德国造步枪和手榴弹。然后,他把六个儿子、儿媳、孙子孙女,加上几十号护院家丁,全家五十七口人,拉扯成一支队伍,跟日本人干上了。周围人都说戴老头疯了,放着好日子不过,拿一家老小的命去填枪眼,这不是鸡蛋碰石头吗? 戴凤龄没疯,他是心被捅了个窟窿。就在寿宴后没几天,他去沙河沿村收租,撞上一队日本兵在村里“扫荡”。那晚下着雨,他躲在山坡上,亲眼看见一个八岁的娃被刺刀活活挑起来,血水混着雨水流了一地。鬼子们烧了房子,在火光里放声大笑。那一刻,戴凤龄觉得他这六十年白活了,家财万贯,儿孙满堂,却护不住家门口一个孩子的命,这日子过得还有个什么劲?他脑子里嗡嗡作响,那孩子临死前求救的眼神,像烧红的烙铁,烫在他心口上。他没法再忍了,这口气不出,他死都闭不上眼。 回到家,戴凤...不,戴司令,在祖宗牌位前召集了全家。昏暗的油灯下,他拐杖往地上一磕,声音不大,却砸得人心头发颤:“咱们戴家从山东闯关东过来,靠的就是一副硬骨头。现在鬼子骑到脖子上拉屎,你们说,咋办?”大儿子戴克勤第一个站出来,二话不说卷起袖子。二儿子戴克俭默默从墙角拎出猎枪。媳妇们没说话,眼神却比男人还坚定。就这样,一个富裕的大家族,一夜之间变成了抗日堡垒。粮仓里的粮食被倒进地窖,腾出地方藏弹药,护院的土枪换成了德制洋枪,连村里的猎户都扛着枪来投奔。一个六十岁的老头,用他的偏执和愤怒,硬是在长白山下点燃了一把火。 仗打起来,才知道什么叫拿命来填。镜泊湖边上有个叫“墙缝”的地方,地势险要。戴凤龄让三儿子戴克志带着几十个神枪手,裹着苔藓趴在石头缝里,硬是打了个漂亮的伏击战,缴获的东洋马够装备一个骑兵连。队伍里欢天喜地,可戴克志是背着腿上中弹、骨头都露出来的二哥戴克俭回来的。胜利的酒还没喝热,血腥味就先一步飘了回来。戴凤龄看着儿子发炎流脓的伤口,眼泪在眼眶里打转,嘴里却骂着:“哭啥哭,这是咱自个儿选的路,忍着!” 这场战争,男人在前线流血,女人在后方流泪。戴凤龄的儿媳寇氏,一双裹出来的小脚,硬是学会了骑马打双枪。有一次她抱着还在吃奶的娃去送信,情报藏在发髻里,半路碰上鬼子搜查队。刺刀就在眼前晃,她的心跳得像打鼓,却强装疯傻,哼着小曲把鬼子糊弄了过去。回到家,她一屁股瘫在地上,眼泪止不住地流。她的丈夫戴克吉,已经在前线牺牲了,肠子被炸出来,自己打了个死结,继续冲锋,直到流干最后一滴血。寇氏想不通,为什么天要这么对待戴家?可哭完,她还得擦干眼泪,继续给战士们缝补军衣。 仇恨越积越深,战斗也越来越残酷。1937年,戴凤龄和三儿子戴克志回村筹粮,被叛徒出卖,父子俩双双被捕。鬼子用铁丝穿透戴凤龄的锁骨游街示众,他一声不吭,反而扯着嗓子喊:“小鬼子蹦跶不了几天了!”恼羞成怒的日军用烧红的铁板夹住他,往他身上浇汽油。火光里,他没求饶,骂声却像长白山的松涛,一声比一声响。戴克志想救父亲,被乱枪打死在河边。戴家的顶梁柱,就这么轰然倒塌了。 戴凤龄的六个儿子,一个接一个地倒下。老大戴克勤被俘后,受尽酷刑,咬断舌头也没吐露半个字。老五戴克选扮成货郎送情报,被识破后当场牺牲。最小的戴克政,才十九岁,在白刃战里跟鬼子同归于尽。整整十四年,从1931到1945,戴家最初的五十七口人,死的死,散的散,到抗战胜利时,只剩下两个守寡的儿媳和一个年幼的孙子戴有喜。曾经人丁兴旺的戴家大院,只剩下三口人,在风中摇曳,像随时会熄灭的烛火。 这个吃百家饭长大的孙子戴有喜,后来也参了军,在朝鲜战场上立了三等功,没给爷爷丢脸。如今,在敦化的抗日英烈碑上,戴凤龄和他六个儿子的名字,还有另一个牺牲的族人戴克珠,八个名字并排刻在一起。这家人,用满门的忠烈,诠释了什么叫“硬骨头”。他们没等到胜利的那天,但他们用鲜血和生命,换来了后人站在这片土地上的安宁。