北极不冷了,路却更难走了。 冰开了,门却关了。俄罗斯加价40%,破冰船排队等钱;加拿大新规一出,中国船得先交环保“过路费”。 海冰创历史新低,可没人让你过。中欧班列跑得再欢,欧盟一收碳税,运费直接涨15%。杜伊斯堡港的集装箱,去年首次下滑。不是货少了,是人不想让你走他家门口。中国不硬刚,换路。 北极的升温速度比全球快两到四倍,2024年成了有记录以来第二热的年份。永久冻土融化后,北极从“碳汇”变成“碳源”,释放出大量甲烷和二氧化碳,像给全球变暖添了把火。 积雪和海冰越来越少,苔原越来越绿,野火烧得越来越旺——这些变化不只是北极的事,海平面上升、极端天气迟早会找上每个人。 俄罗斯人先尝到了苦头。面包、乳制品、巧克力、啤酒,统统要涨价40%。羊肉价格一年蹿升30%到40%,因为活羊和羊肉被伊朗买家抢走了,出口量暴增十倍,占俄罗斯出口的九成。 小农场主们撑不住了:牧草减少、兽医费上涨、人手不够,养羊的利润薄得像纸。高通胀和贷款利率飙升,让供应商只能把成本转嫁给货架,零售商悄悄吞下一部分,可老百姓的钱包终究要瘪下去。 海冰倒是听话,缩到了历史最低。北极冬春季的海冰覆盖面积,今年3月只有1433万平方公里,卫星记录里从没这么小过。南极更惨,海冰比常年少了26%。冰层一退,海水直接晒在太阳底下,温度升得更快,恶性循环就此启动。 北极熊和海豹的栖息地碎了,全球气候系统也跟着晃荡。可冰面空了,船反而更难走——破冰船排着队等拨款,钱不到位,开船就是空谈。 中欧班列的汽笛声再响亮,也挡不住欧盟伸出的手。2026年起,欧盟碳关税正式落地,出口企业得拿出碳足迹认证,否则就得交高价“买路钱”。 中国航空公司早吃过亏,2012年一年就向欧盟掏了8亿人民币碳税,航班越多,交得越多。现在轮到铁路和海运了,运费一涨就是15%,杜伊斯堡港的集装箱吞吐量去年头一回下跌——不是货少了,是欧洲人把门缝越挤越窄。 加拿大也不遑多让。温哥华市议会火速通过《气候紧急行动计划》,开车进核心区?先交过路费。停车?得买许可证。边境管理更严,2025年4月起,被驱逐的外国人得自掏腰包付遣返费,要是政府垫了钱,下次想入境?先把旧账还清。环保的旗号下,每条路都设了收费站。 北极的冰化了,本该是航线开通的良机,可现实是:俄罗斯忙着涨价,加拿大忙着收费,欧盟忙着收税。海冰创纪录地退缩,航道却没变得更宽。 杜伊斯堡的集装箱少了,中欧班列的账单厚了。中国没选择硬碰硬,悄悄把货盘转向东南亚、中东,甚至绕道好望角——路是远了,可至少不用看人脸色。 当气候变暖撞上贸易壁垒,当自然通道遇上人为关卡,出路究竟在冰上,还是在冰外?或许该问问那些排队等钱的破冰船,问问交完碳税的货主,问问涨价40%的俄罗斯牧民。他们的答案,可能比北极的气温更值得深思。

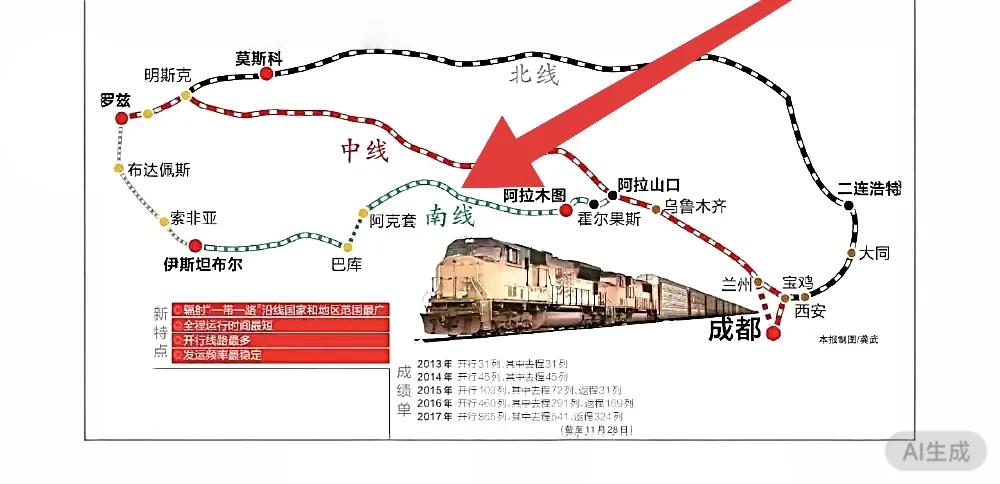

评论列表