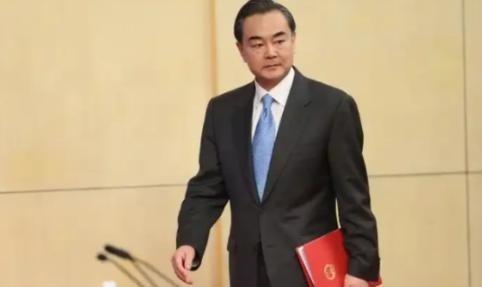

普京的警告没起作用,第五个向波兰派兵的国家出现,中方斩钉截铁。普京的警告没有产生什么作用,第五个向波兰派兵的国家出现,俄方跟北约的矛盾越发尖锐,中方关键时刻派出代表抵达波兰谈交通合作,传递积极信号,维稳地区局势。不得不说,近期欧洲确实混乱无比,由于俄方无人机部分侵入波兰领空后被击落,虽然没有造成什么损失,但这已经触发北约成员国的“集体防御机制”,北约可以就此选择出手。 一架无人机,听起来不是什么大事儿,但当它悄然越过波兰领空时,搅动的却远不止是边境的空气。 这事儿就像往一个看似平静的湖面扔了块石头,激起的涟漪,清晰地映照出安全铁幕与经济纽带之间,一场复杂而又现实的博弈。 这起事件中,波兰的反应可以说是教科书级别的紧张。警报立刻响起,部分领空临时关闭,一副准备好随时防御的姿态。 毕竟,作为北约防御的最前沿,又在历史上反复成为大国博弈的棋盘,这种肌肉记忆般的警惕,是刻在骨子里的。 可就在这紧张的空气里,另一场戏码却悄然上演。中国外交部长王毅到访波兰,与波兰外长坐下来谈的,不是导弹防御,而是“互利合作”。 这就把波兰的“双重身份”摆上了台面:它既是需要安全保护的北约前哨,又是中欧贸易线路上不可或缺的经济枢纽。 这种内在的张力,让波兰的处境变得十分微妙。它需要盟友的军事支持来壮胆,比如法国、德国、丹麦、荷兰和捷克这五个国家送来的战机、火炮和那三架直升机。 但谁都看得出,这点援助更多是象征性的,是一种政治站队,而非准备大打出手。 另一边,北约的决策也相当有意思。虽然启动了成员国之间的磋商机制,也就是所谓的第四条款,但最终并没有扣下“集体防御”的扳机。 为什么?一方面,俄罗斯给出的解释——无人机目标是乌克兰,航程有限——听起来有几分道理,证据链并不完整。 更深层的原因是,北约也不想在证据不足的情况下,稀里糊涂地就成了替乌克兰直接下场的“工具人”。 毕竟,联盟自身也面临着经济压力,在对美关系上做出让步后,更需要休养生息,而不是被轻易拖入冲突。 俄罗斯那边也表现得相当克制,主动给出了一个能让局势降温的说法,这无异于给了北约一个不升级事态的台阶。 大家心照不宣地进行了一场危机管控,核心目的不是为了打仗,而是为了传递信号:我的底线在这里,你不要乱来。 就在这充满军事信号和威慑艺术的背景下,中国的介入提供了一种截然不同的“第三种逻辑”。王毅在关键时刻的到访,带来的“互利合作”倡议,就像是在剑拔弩张的棋盘上,硬生生开辟出了一块谈生意的地方。 中国的策略其实很清晰:在俄罗斯和西方之间,走出一条不选边站的中间路线。它和俄罗斯维持着良好的朋友关系,但同时也不希望和重要的欧洲市场彻底闹僵。 毕竟,中国的核心利益很实在,那就是需要一个和平的环境来谋发展,需要全球贸易的航道保持畅通。 这种做法,有人觉得是务实的智慧,也有人批评这是“骑墙”。但对于像波兰这样既有安全焦虑、又有发展渴望的国家来说,这无疑提供了一个额外的选项。它不必在安全和经济之间做一个非黑即白的选择。 说到底,国际关系的本质从来就不是永久的友谊,而是永恒的国家利益。 无人机事件像一面棱镜,折射出的正是这个全球化时代最真实的图景:军事对峙的阴影下,经济的纽带依然在顽强地拉扯着各方,谁也无法轻易地一刀两断。绝对的对立,不符合任何一方的根本利益。 而中国所提倡的这种聚焦共同发展的理念,虽然不能立刻化解所有的安全困境,但它至少为这个紧张的世界,提供了一个宝贵的“缓冲地带”,和一个更加务实的选择。 参考资料:俄无人机疑似入侵波兰领空 北约启动第四条款磋商丨财新社